在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”已超越简单的互动符号,成为衡量内容影响力、社交价值乃至个人品牌的重要指标。随之衍生的“卡盟自定义说说赞”服务,凭借其“轻松获取海量点赞”的承诺,迅速成为部分用户追逐的流量密码。然而,这种看似便捷的社交捷径,背后隐藏着怎样的逻辑?其价值与风险又该如何权衡?本文将从服务本质、用户心理、行业生态及现实影响四个维度,深入剖析“卡盟自定义说说赞”这一现象。

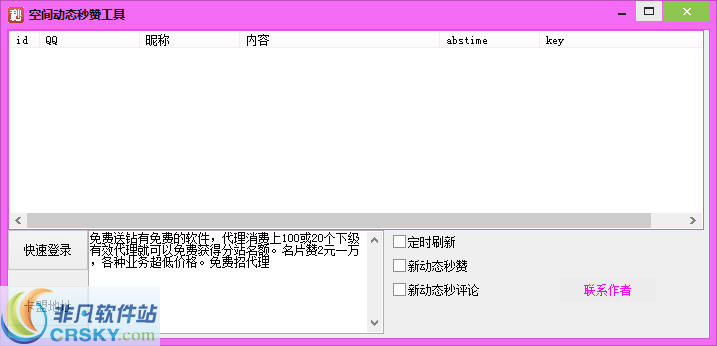

卡盟自定义说说赞,本质是社交数据定制化服务的缩影。卡盟,作为早期游戏虚拟交易平台的延伸,已发展成涵盖各类网络服务的综合性“数字超市”,其核心逻辑是通过规模化、标准化的供需对接,满足用户的特定需求。“自定义说说赞”则精准切入社交平台的互动场景——用户可指定点赞数量、发布时间、甚至互动人群(如“仅好友可见”“指定分组”),通过第三方技术接口实现非自然流量注入。这种服务的底层逻辑,是将社交互动“商品化”:点赞不再是真实情感的表达,而是可量化、可购买的“社交货币”。值得注意的是,其技术实现多依托于模拟器批量操作、平台接口漏洞或灰色API调用,游走在平台规则与监管的边缘。

用户对“轻松获取海量点赞”的追求,折射出社交焦虑与功利化倾向的交织。对个人用户而言,朋友圈、QQ说说等社交动态的点赞数,往往被潜意识等同于“受欢迎程度”或“内容质量”。当真实互动难以满足心理预期时,“卡盟服务”便成为低成本“包装”的选择——无论是晒旅行照、晒成就还是晒日常,高点赞数能迅速构建“人设光环”,满足被认可的社交需求。而对商业用户(如微商、自媒体从业者),海量点赞则被异化为“流量密码”:高互动数据能提升内容曝光率,吸引真实用户关注,甚至被包装成“爆款案例”用于招商引流。这种“数据即价值”的认知,驱动着用户为“轻松获取”买单,却忽视了虚假互动对真实社交关系的侵蚀。

从应用场景看,卡盟自定义说说赞已渗透至个人社交与商业推广的多个层面。在个人领域,学生党为“毕业季说说”冲量、职场人为“职业动态”增色、情侣为“纪念日动态”造势,均成为典型需求;在商业领域,部分商家通过“刷赞”营造产品“热销假象”,或为直播预热、活动宣传积累初始互动。更有甚者,将“点赞套餐”与“粉丝增长”“评论转发”打包销售,形成完整的“数据造假产业链”。这种服务的泛滥,导致社交平台的内容生态逐渐失真:当“10万+”点赞背后是机器人的批量操作,当“热门动态”充斥着虚假的喝彩,用户对真实互动的信任度便会持续下降,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

然而,行业的灰色属性与平台监管的收紧,让“轻松获取”的背后暗藏风险。近年来,微信、微博、QQ等主流社交平台持续升级反作弊系统,通过AI识别异常互动行为(如短时集中点赞、无意义账号操作),对违规账号进行限流、封禁处理。卡盟平台为规避监管,不断迭代技术手段(如IP跳换、设备模拟),但这无疑增加了用户的数据安全风险——用户需提供账号密码、支付信息等敏感数据,一旦平台跑路或信息泄露,后果不堪设想。更值得警惕的是,部分卡盟服务与“黑灰产”存在关联,如利用点赞接口窃取用户隐私、进行恶意营销等,让“轻松获取”沦为“引火烧身”的陷阱。

更深层次来看,卡盟自定义说说赞的流行,暴露出社交平台评价体系的单一化困境。当点赞数成为衡量内容价值的核心指标,用户便会陷入“数据竞赛”的怪圈:为追求高互动而发布同质化内容,甚至放弃真实表达。这种“唯点赞论”的导向,不仅扭曲了社交互动的本质,更让平台生态逐渐失去活力。事实上,社交的核心价值在于“连接”——真实的情感共鸣、有意义的观点碰撞,远比冰冷的数字更重要。用户对“海量点赞”的过度追求,本质上是对平台规则的无形妥协,也是对自身社交信心的不自信。

面对这一现象,用户需建立理性的社交认知:点赞数≠社交价值,真实的内容与真诚的互动,才是构建长期社交关系的基石。平台则需进一步完善评价体系,降低单一数据权重,通过多元化指标(如评论深度、转发质量、用户停留时长)衡量内容价值,挤压虚假数据的生存空间。而监管部门应持续加大对数据造假行为的打击力度,切断灰色产业链的源头,维护清朗的网络空间。

卡盟自定义说说赞的“轻松获取”,看似解决了用户的短期社交需求,实则是对真实连接的透支。在流量至上的时代,唯有回归社交的本质——以真换真,以心换心,才能在数字洪流中构建有温度、有价值的人际关系。毕竟,那些无需付费的点赞,往往才是最珍贵的认可。