卡盟解除防沉迷的生效时间,一直是平台用户与运营方共同关注的焦点。不同于普通应用的即时操作,这一流程涉及多重验证与合规审核,其时间跨度从几小时到数天不等,受平台规则、信息完整性及政策要求等多重因素影响。理解这一时间差异的底层逻辑,不仅有助于用户合理预期,更能推动行业合规流程的优化。

卡盟与防沉迷系统的绑定逻辑,是理解生效时间的前提。 卡盟作为虚拟商品交易与数字服务分发的重要平台,其用户群体涵盖未成年人,因此必须接入国家统一的防沉迷系统。该系统通过实名认证判定用户年龄,对未成年用户实施游戏时长限制、充值额度管控等措施。当用户需解除防沉迷时,本质上是向平台及监管部门证明其已具备完全民事行为能力,这一证明过程无法绕过严格的审核环节。根据《未成年人保护法》及游戏防沉迷相关规定,平台必须确保解除操作的合规性,任何简化流程或“即时生效”的承诺都可能触碰监管红线。

从操作流程看,卡盟解除防沉迷通常包含“提交申请-信息核验-审核决策-生效执行”四个阶段,每个阶段的时间消耗共同构成总等待时长。提交申请阶段,用户需在平台指定入口填写身份信息、上传身份证正反面照片及人脸识别视频,这一步骤若用户操作熟练,约需5-10分钟;但若遇到系统繁忙或材料格式错误,可能需要重复提交,延长至半小时以上。信息核验阶段是技术耗时核心,平台需通过API接口对接公安部全国公民身份信息系统,进行“人证一致性”校验。当前主流平台已实现“秒级核验”,但少数中小型卡盟因技术能力不足,仍需人工辅助核验,导致此阶段耗时延长至1-2个工作日。

人工审核环节往往是时间波动的主要来源。即使系统核验通过,平台仍需审核员对用户提交的材料进行二次复核,重点排查身份信息盗用、未成年人冒用身份等风险。这一环节的效率取决于平台审核团队规模及业务量:头部卡盟平台通常配备专职审核团队,高峰期单账号审核时间约1-3个工作日;而中小平台因审核人员有限,业务积压时可能延长至5个工作日以上。值得注意的是,若用户提交的材料存在模糊、反光、遮挡等问题,或人脸识别与身份证照片差异较大,平台会要求用户重新提交,进一步拉长周期。

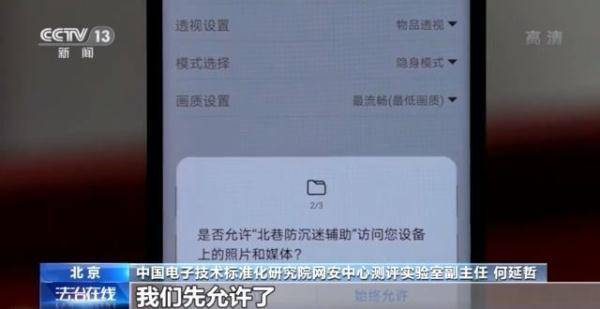

政策合规性要求对生效时间的影响不容忽视。根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,游戏企业需“严格落实实名认证要求”,对疑似未成年人的用户,应“通过人脸识别等验证方式进行二次甄别”。卡盟作为包含虚拟货币交易、游戏装备销售等业务的平台,其防解除流程比普通游戏更为严格——部分平台还会要求用户上传手持身份证的实时视频,或进行“活体检测”以防止照片伪造。这些额外合规措施虽提升了安全性,但也必然增加审核时间,通常比普通游戏防沉迷解除多耗时1-2个工作日。

不同场景下的生效时间差异显著。个人用户因操作失误或材料问题导致的审核延迟最为常见,占比约60%;企业用户因需上传营业执照、法人授权书等额外材料,审核周期普遍比个人用户长2-3天;特殊场景下,如用户因账号被盗需紧急解除防沉迷,部分平台提供“绿色通道”,但需用户提供报警回执等证明材料,审核时间虽可缩短至12小时内,但整体流程仍需1-2个工作日。此外,重大节假日(如寒暑假)期间,监管部门会加强对防沉迷系统的检查力度,平台审核标准更严格,人工排队时间可能翻倍,这是用户需提前预见的“时效波动期”。

用户对“即时生效”的误区,往往源于对防沉迷系统合规性的低估。部分灰色渠道宣称“付费可快速解除防沉迷”,声称“1小时内生效”,此类操作本质上是伪造身份信息或利用平台漏洞,不仅违反《网络安全法》,更可能导致用户账号被封禁、个人信息泄露。事实上,任何合法合规的卡盟平台,其防沉迷解除生效时间均无法突破“技术核验+人工复核”的最短周期,这一周期是保障系统安全的必要成本,也是行业健康发展的底线。

从行业趋势看,卡盟解除防沉迷的生效时间正逐步缩短,但“快”与“安全”的平衡仍需持续优化。头部平台已尝试引入AI辅助审核技术,通过机器学习自动识别材料合规性,将人工复核量减少30%;部分平台还与第三方信用机构合作,对信用良好的用户提供“预审核”服务,缩短提交后的等待时间。但技术迭代无法完全替代人工判断,尤其在防范未成年人冒用身份等复杂场景下,人工审核仍是不可或缺的环节。未来,随着区块链技术在身份认证中的应用,防沉迷解除的核验效率有望进一步提升,但“合规优先”的原则不会改变,生效时间仍将维持在“小时级”到“工作日级”的合理区间。

卡盟解除防沉迷的生效时间,本质上是合规性与效率的平衡艺术。对用户而言,耐心等待审核结果、确保材料真实完整,是账号合规使用的唯一路径;对平台而言,在严守政策底线的前提下,通过技术迭代优化审核流程,将是提升用户体验的关键。唯有用户与平台共同遵循规则,才能让防沉迷系统真正发挥保护作用,让卡盟生态在合规轨道上行稳致远。