卡盟购买的卡密频繁封禁,已成为虚拟交易领域的痛点。无论是游戏充值、会员激活还是虚拟服务购买,用户常因卡密失效导致权益受损,究其根源,封禁并非偶然,而是多重风险叠加下的必然结果。避免卡密被封禁,需从源头把控与规范操作双管齐下,构建安全、合规的虚拟商品使用闭环。

平台风控机制是卡密封禁的首要推手。游戏厂商与支付平台为打击黑产,建立了多层次风控模型。例如,某游戏厂商监测到同一IP在10分钟内连续激活20张卡密,或非实名账户充值金额远超日常水平,会直接判定为异常交易并封禁卡密。这种“宁可错杀,不可放过”的策略,虽有效遏制了盗刷、诈骗等行为,却也让正常用户无辜受累。此外,支付平台的“反洗钱”系统会对频繁交易的卡密账户进行标记,一旦触发阈值,卡密将被冻结调查,期间用户无法申诉或解封,最终只能作废。

卡盟平台的货源合规性直接决定卡密“寿命”。部分卡盟为低价吸引客户,通过非正规渠道获取卡密——或与内部人员勾结批量套取,或利用系统漏洞盗充,甚至伪造平台卡密。这类卡密因来源非法,一旦被官方系统识别,会立即作废。更有甚者,部分卡盟本身就是“钓鱼平台”,用户付款后发送无效卡密,卷款跑路。用户需明白,正规卡密成本固定,过低价格往往意味着牺牲安全,所谓“市场价3折”的卡密,大概率是“问题卡密”。

用户使用场景的“异常性”是卡密封禁的另一诱因。将游戏充值卡密用于第三方交易平台兑换虚拟货币,或频繁更换设备、IP激活同一批卡密,这些行为易被系统判定为“洗钱”“套现”等违规操作。部分用户为“省事”,使用同一设备批量激活多张卡密,或短时间内跨平台切换不同类型卡密(如游戏卡密与视频会员卡密频繁交替),这些操作会触发风控阈值,导致卡密被封。此外,用户将卡密密码截图发送他人,或在不安全网络环境下激活,也可能导致泄露被恶意盗用,最终反被判定为“违规使用”。

面对卡密封禁,许多用户将责任归咎于“平台太严”,却忽视了自身操作中的风险盲区。首当其冲是“低价陷阱”——部分卡盟以“骨折价”促销卡密,吸引用户“铤而走险”。用户需警惕,正规卡密有固定成本,过低价格往往意味着卡密来源不明或即将失效。选择卡盟平台时,忽略资质核查是另一大误区。虚拟商品交易需具备《增值电信业务经营许可证》《网络文化经营许可证》等资质,但部分卡盟无证经营,甚至使用备案信息伪造的“马甲平台”。这类平台缺乏监管,一旦出现问题,用户维权无门。

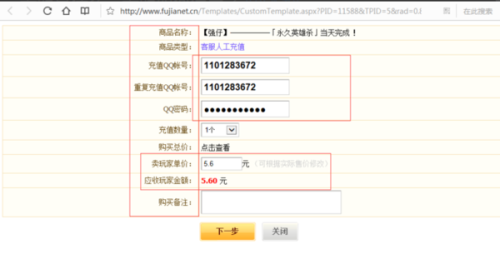

避免卡密封禁,需建立“源头-过程-结果”的全链路风控意识。首先,在渠道选择上,优先考虑“官方直营”或“授权服务商”。例如,Steam官方商城、腾讯充值中心等平台直接发售卡密,虽价格略高,但安全系数最高;第三方服务商则需核实其是否与官方签订合作协议,可在官方渠道查询授权列表。对于卡盟平台,需核查其备案信息、注册资本、用户评价,优先选择经营3年以上、有明确退换货政策的平台,避免选择“个人卖家”或“新成立平台”。

使用过程中,需遵循“实名、小额、分散”原则。实名认证可提升账户可信度,避免被判定为“匿名黑产账户”;单次充值金额控制在日常消费范围内,如游戏月卡不超过50元,避免大额异常交易;不同类型卡密使用间隔至少24小时,降低系统误判风险。此外,建议绑定官方安全工具,如手机令牌、设备锁,实时监控账户动态。一旦发现异地登录、频繁改密等异常操作,立即冻结账户并修改密码,防止卡密被盗用。

技术手段可进一步降低风险。使用官方提供的“卡密验真工具”激活前先验证有效性,避免购买到“无效卡密”;开启账户“异常交易提醒”,通过短信或APP推送及时掌握卡密使用情况;对于高价卡密(如千元游戏点卡),可采用“分段激活”——先激活小额测试卡密(如10元),确认渠道安全后再批量购买。同时,避免使用公共WiFi或陌生设备激活卡密,防止信息被窃取。

卡密封禁问题的解决,不仅是用户个人的“避坑指南”,更是虚拟交易生态合规化的缩影。随着《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法规落地,虚拟商品交易正从“野蛮生长”走向“规范发展”。用户需摒弃“贪小便宜”心态,以安全为优先选择渠道;平台需加强货源审核与用户教育,构建“可溯源、可追责”的交易链条;行业则需推动建立统一的卡密核验标准,让每一张卡密都能“来源可查、去向可追”。唯有如此,虚拟商品交易才能真正摆脱“封禁魔咒”,实现用户、平台、行业的多方共赢。