卡盟作为虚拟商品交易的重要平台,其便捷性吸引着大量消费者,但“卡盟购买的商品一直没到”的困境却时有发生,让不少用户陷入维权无门的焦虑。这类问题并非个例,背后折射出虚拟商品交易的监管漏洞、消费者权益保护的复杂性,以及平台责任界定的模糊性。要破解这一难题,需从问题根源出发,结合法律依据与实操经验,为消费者提供清晰的维权路径,同时推动行业规范发展。

卡盟商品未送达的首要原因,在于平台与商家的资质参差不齐。卡盟平台多以数字点卡、游戏道具、虚拟服务等非实物交易为主,准入门槛较低,部分商家甚至没有固定经营资质,注册一个账号即可上架商品。这种“轻资产”模式导致商家流动性大,一旦出现纠纷,消费者难以追溯责任。更有甚者,部分商家利用“自动发货”系统的漏洞,设置虚假库存或延迟发货,待消费者催促时便以“系统故障”“库存不足”等理由搪塞,甚至直接拉黑失联。此类行为本质上构成违约,但由于虚拟商品的特殊性,消费者往往难以像实物交易一样提供“未收到货”的直观证据,维权难度陡增。

其次,平台监管机制的缺失加剧了问题的复杂性。多数卡盟平台对商家的审核流于形式,仅要求提供身份信息或简单资质证明,缺乏对商品来源、库存真实性的核验。当消费者投诉“卡盟购买的商品一直没到”时,平台常以“已自动发货”“商家已操作”为由推卸责任,甚至设置投诉门槛,要求消费者提供聊天记录、转账凭证等材料,却对商家的违规行为缺乏实质性约束。部分平台虽设有“纠纷仲裁”机制,但仲裁过程不透明,结果偏向商家,导致消费者维权成本高、成功率低。这种“重流量、轻管理”的运营模式,实质上纵容了商家的失信行为,破坏了交易秩序。

消费者在维权过程中面临的挑战,还体现在法律适用与证据收集的困难上。虚拟商品交易属于《电子商务法》调整范畴,该法明确规定电子商务经营者应保障消费者的知情权、选择权,履行商品交付义务。但实践中,由于虚拟商品无实物形态,交易记录多以电子数据形式存在,消费者若无法证明“商家未发货”或“商品未激活”,便难以主张权利。例如,购买游戏点卡后,若商家仅提供一个无效卡密,消费者需举证该卡密未被使用且商家未重新补发;若商家直接失联,消费者还需证明交易主体与平台的关联性。这些证据收集过程往往耗时耗力,普通消费者缺乏专业指导,极易陷入举证不能的困境。

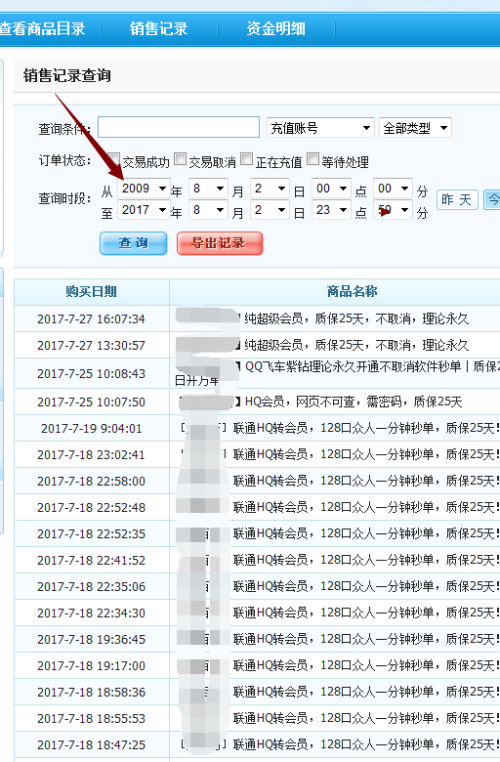

面对“卡盟购买的商品一直没到”的难题,消费者需采取“三步走”策略,理性维权。第一步,立即固定证据。在与商家沟通时,务必保留完整的聊天记录,包括商品描述、发货承诺、催促记录等;同时保存转账凭证、订单截图、商品链接页面等,形成完整的证据链。若商家已失联,应及时向平台客服提交投诉,并要求平台提供商家的真实信息与交易日志。第二步,分级维权。若平台未在规定时限内(通常7-15个工作日)处理投诉,可向消费者协会、市场监督管理部门投诉,或通过12315平台举报违法行为;涉及金额较大(如超过5000元)或存在诈骗嫌疑的,应立即向公安机关报案,由公安机关介入调查。第三步,法律途径追责。若协商、行政投诉均无效,可向法院提起诉讼,要求商家承担退款、赔偿损失等责任,平台若存在未尽审核义务,需承担连带责任。值得注意的是,消费者在维权时应避免采取“差评轰炸”“恶意投诉”等过激行为,以免自身陷入法律风险。

从行业长远发展来看,解决卡盟商品未送达问题,需平台、监管部门与消费者协同发力。平台应严格落实《电子商务法》要求,建立商家准入审核机制,对商品资质、库存真实性进行核验;完善纠纷处理流程,设立独立的仲裁委员会,确保投诉处理公平透明;引入信用评价体系,对频繁违规的商家进行封号、下架等处罚,形成“守信激励、失信惩戒”的氛围。监管部门则需加强对虚拟商品交易平台的监管力度,定期开展专项检查,打击虚假交易、欺诈行为;简化消费者维权渠道,推动“在线投诉-调解-仲裁”一体化机制落地。而消费者在享受卡盟便捷服务的同时,也应提高风险意识,优先选择资质齐全、口碑良好的平台,大额交易前确认商家信誉,避免通过非官方渠道转账,从源头降低交易风险。

“卡盟购买的商品一直没到”不仅是单个消费者的困扰,更是虚拟商品交易生态健康度的试金石。唯有通过规范平台责任、强化监管力度、提升消费者维权能力,才能让虚拟商品交易从“野蛮生长”走向“有序发展”,让消费者在便捷与安全之间找到平衡。在这个过程中,每一次理性的维权、每一次规范的监管,都在为数字经济的健康发展添砖加瓦。