卡盟购物作为数字商品交易的重要场景,近年来随着虚拟经济的快速发展逐渐进入大众视野。对于游戏玩家、短视频创作者或需要虚拟服务的群体而言,卡盟平台提供了从游戏充值、账号交易到素材下载的一站式服务。但与此同时,“卡盟购物靠谱吗?”也成为许多新手用户的疑问——这里充斥着低价诱惑,却也潜藏着交易风险。要解答这一问题,并掌握“如何在这里轻松买东西”,需要从平台特性、安全逻辑和实操技巧三个维度展开分析。

卡盟购物:数字商品的“微型超市”,靠谱与否看底层逻辑

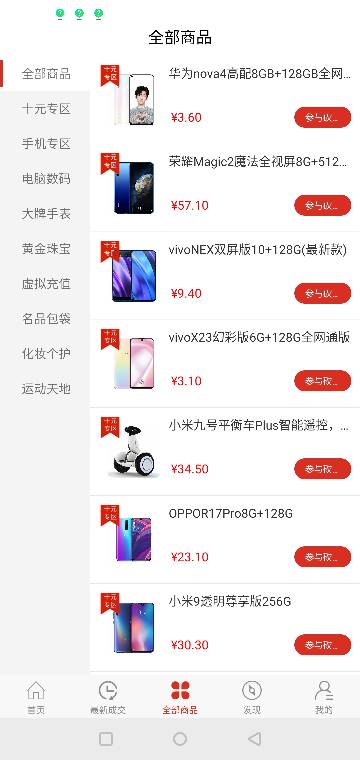

卡盟(卡盟平台)最初以游戏点卡批发为核心,逐步演变为涵盖虚拟商品、数字服务的综合交易平台。其核心价值在于“轻量化”和“垂直性”:用户无需跳转多个APP,即可完成从游戏道具、软件授权到会员卡号的购买,尤其对高频需求用户而言,效率优势明显。但“靠谱吗”的质疑,本质上是对交易安全性的担忧——这类平台商品非实物,交付依赖账号密码、激活码等虚拟信息,一旦出现“货不对板”或“收款不发货”,维权难度较高。

事实上,卡盟购物的“靠谱度”并非绝对,而是取决于平台是否建立了可信任的交易机制。正规卡盟平台会通过第三方担保支付(如接入支付宝、微信商户通道)、商品质检流程(对虚拟商品进行预激活测试)和售后响应机制(7×12小时客服)降低风险;而“三无平台”则可能以低价吸引用户,诱导直接转账后跑路。因此,判断卡盟购物是否靠谱,核心在于识别平台是否具备“信任基础设施”——这并非取决于平台大小,而是其是否将交易安全和用户权益置于首位。

解锁“靠谱”购物:从平台筛选到风险规避的实操指南

要在卡盟平台实现“轻松买东西”,需建立“筛选-验证-交易-售后”的完整闭环。以下步骤能显著降低踩坑概率:

第一步:精准筛选平台,避开“劣币驱逐良币”陷阱

新手用户可通过三个指标初判平台资质:一是查看ICP备案信息(正规平台需在工信部备案,域名与备案主体一致);二是关注用户评价的真实性(警惕“全好评”平台,优先选择电商平台(如淘宝、拼多多)的官方旗舰店,或长期运营的独立站);三是验证支付通道的安全性(仅支持平台担保交易的平台,更可能保障资金安全)。例如,部分卡盟平台接入“交易保险”,若商品无法使用,平台可直接赔付,这种设计就显著提升了信任度。

第二步:读懂“虚拟商品”的特殊性,避免“低价陷阱”

卡盟平台上,同类商品价格可能相差数倍,这背后往往隐藏着“猫腻”。低价商品可能存在“黑卡”(用非法渠道获取的充值卡)、“回收卡”(二次销售已失效的账号)或“测试版”(无售后服务的盗版软件)。用户需明确:虚拟商品的价值在于“稳定性”而非“绝对低价”。建议优先选择“明码标价、支持试用”的商品,例如游戏道具可要求提供“短号测试”(充值1元验证到账),软件类商品需确认“是否提供官方授权码”。

第三步:用“工具化思维”简化交易流程,实现“轻松购物”

卡盟购物的“轻松”并非指“无脑下单”,而是通过标准化流程减少决策成本。用户可建立个人“商品清单”,标注常用商品的官方价格区间(避免被临时加价);开启“交易提醒”,下单后实时关注平台发货动态;对于高频需求商品(如月度会员),选择“自动续费”功能(需确认取消流程,避免扣费陷阱)。此外,部分平台支持“API对接”,可将常用服务直接接入聊天工具(如微信机器人),实现“一键下单”,这种技术优化正是“轻松购物”的核心体验。

趋势与挑战:卡盟购物如何从“灰色地带”走向“规范化”?

当前卡盟行业正处于“洗牌期”:一方面,政策监管趋严,2023年《关于规范虚拟商品交易管理的指导意见》明确要求平台对数字商品进行溯源管理,淘汰了一批无资质平台;另一方面,技术手段(如区块链存证、数字水印)的应用,让虚拟商品的“唯一性”和“可追溯性”成为可能,进一步提升了交易安全性。

但对用户而言,“轻松购物”不仅依赖平台规范,更需要建立“风险前置意识”。例如,不轻信“私人渠道转账”,不点击不明链接(防止账号盗取),定期修改平台密码并开启双重验证。这些习惯看似繁琐,实则是卡盟购物“靠谱”的底层保障——毕竟,任何消费场景的安全感,最终都源于用户自身的理性判断。

卡盟购物的“靠谱”,本质是信任机制与用户认知的共振;而“轻松”,则是标准化流程与工具化体验的叠加。当用户学会用“筛选逻辑”代替“贪便宜心理”,用“工具技巧”简化操作步骤,这个曾被贴上“混乱”标签的领域,也能成为高效、可靠的数字消费入口。毕竟,虚拟经济的核心是“连接价值”,而卡盟购物的终极目标,正是让每一次虚拟商品的交易,都像实体购物一样安心、便捷。