卡盟购鞋靠谱吗?这是近年来不少年轻消费者在寻找低价鞋款时心中的疑问。随着各类新兴购鞋渠道的涌现,卡盟作为主打“工厂直供”“低价正品”的平台,既吸引了追求性价比的用户,也引发了对其正品性的广泛争议。要解答这个问题,需从卡盟的运营模式、货源渠道、监管机制及消费者实际体验等多维度深入剖析,而非简单地以“靠谱”或“不靠谱”一概而论。

卡盟购鞋的核心争议点,在于“低价”与“正品”能否兼得。传统电商平台中,正品鞋往往有明确的品牌授权、官方定价体系和售后保障,而卡盟平台则常以“尾单”“瑕疵品”“工厂跳货”等概念为卖点,价格仅为专柜的3-5折,这种巨大的价差让消费者既心动又怀疑。事实上,鞋类市场的“低价正品”本身就存在悖论:品牌方为维护品牌溢价和渠道秩序,对价格体系有严格管控,正规渠道很难出现长期、大规模的低价正品。卡盟的货源若声称来自品牌工厂,却无法提供品牌方的正规授权书或进货凭证,其真实性便大打折扣。

从货源渠道看,卡盟平台的鞋子主要来自三类路径:一是所谓的“工厂尾单”,即品牌代工厂生产时超出的部分,或因轻微瑕疵被品牌方拒收的“瑕疵品”;二是“原单货”,即使用品牌剩余面料偷偷生产的仿品;三是“高仿货”,即完全模仿正品外观、材质的低成本仿制品。第一类尾单和瑕疵品确实存在,但数量极少,且瑕疵品通常会有明确标识和处理渠道,不可能大规模流入市场。第二类“原单货”实际上是“灰色地带”,多数是打着“原单”旗号的高仿,普通消费者难以通过鞋标、走线、包装等细节准确鉴别。第三类高仿货则通过廉价材料(如PU皮替代真皮、橡胶底发泡材料)和粗糙工艺(如胶水溢出、缝线不均)降低成本,与正品差距明显。消费者在卡盟购鞋时,若遇到“支持专柜验货”的承诺,需警惕部分高仿鞋会与正品共用部分配件(如鞋带、鞋垫),仅凭局部验货可能被误导。

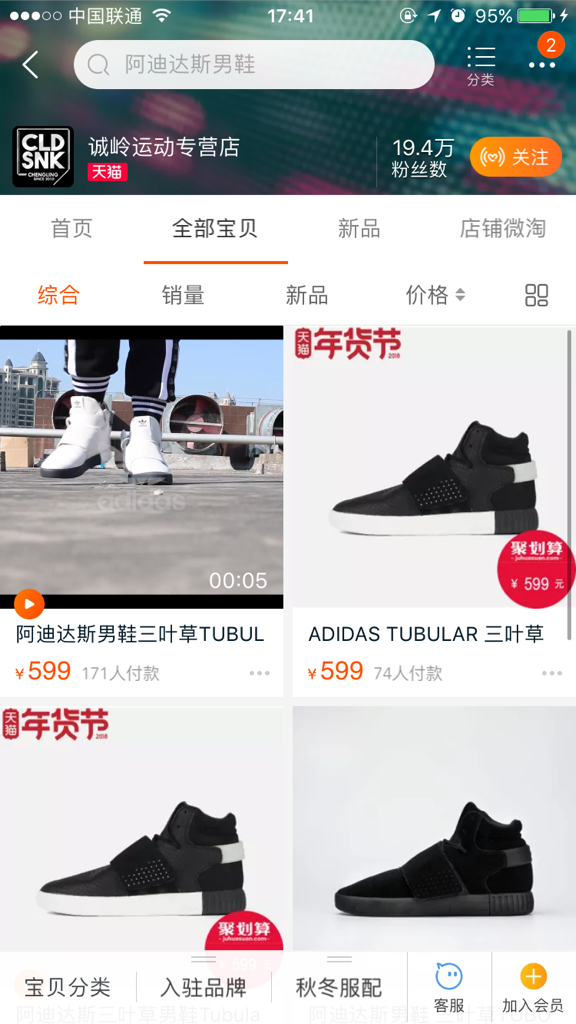

监管机制的缺失是卡盟购鞋风险的另一重根源。与传统电商平台不同,卡盟多采用“个人卖家入驻+平台担保”的模式,甚至部分卡盟本身就是个人搭建的小型网站,缺乏工商注册信息和ICP备案。这类平台对卖家的资质审核宽松,无需提供品牌授权或进货凭证,导致假货、三无产品泛滥。消费者遇到问题时,维权难度极大:一方面,平台可能以“买家自行鉴别”为由拒绝售后;另一方面,卖家多为匿名或虚拟身份,即使投诉也难以追溯。相比之下,天猫、京东等正规平台要求商家提供品牌授权、缴纳保证金,并设有“七天无理由退换”“正品险”等保障机制,消费者权益更有保障。

卡盟购鞋的“靠谱性”还与消费者的辨别能力和风险承受力直接相关。对于资深鞋迷而言,他们能通过鞋标字体、鞋盒印刷、中底防伪码等细节快速识别假货,会选择在卡盟购买一些“通货”(即普通仿品)用于日常穿着,而非追求“正品”噱头。但对于缺乏经验的普通消费者,尤其是想购买热门款(如AJ、Yeezy等)的用户,很容易被“正品保证”“专柜同源”等话术误导,最终买到高仿鞋。更值得警惕的是,部分卡盟会利用“预售”“拼单”等模式拖延发货,甚至卷款跑路,让消费者钱鞋两空。

那么,消费者是否完全不能选择卡盟购鞋?也并非绝对。若消费者明确知晓风险,将卡盟视为“低价买仿品”的渠道,而非追求正品,且对鞋类的品质要求不高,那么在卡盟购买百元左右的通货或许可行。但若目标是“正品鞋”,尤其是价格较高的限量款,卡盟显然不是靠谱选择。此时,更建议通过品牌官网、官方旗舰店或线下专柜购买,尽管价格较高,但能确保正品和售后。若想通过第三方渠道低价买正品,可选择唯品会、得物等有正品保障和鉴别机制的平台,尽管折扣力度不如卡盟,但风险可控。

从行业趋势看,随着消费者对正品意识的提升和监管趋严,卡盟这类“灰色渠道”的生存空间正在被压缩。2021年修订的《电子商务法》明确规定,电子商务经营者应当明示其真实身份信息,不得销售法律、行政法规禁止或者限制销售的商品。未来,若卡盟平台无法建立规范的货源审核和售后体系,很可能被市场淘汰。对于消费者而言,与其纠结“卡盟能不能买到正品”,不如树立理性消费观:鞋子作为高频穿着的商品,舒适度和品质比“低价正品”的噱头更重要,与其冒险在卡盟踩坑,不如适当增加预算,选择正规渠道购买有保障的产品。

归根结底,卡盟购鞋是否靠谱,答案藏在平台的透明度、货源的真实性和消费者的选择里。没有绝对靠谱的渠道,只有是否匹配需求的购买方式。对于追求正品的消费者,卡盟显然不是最优解;而对于接受仿品、追求极致低价的用户,卡盟则需在充分认清风险后谨慎选择。唯有擦亮双眼,理性消费,才能在纷繁复杂的购鞋市场中找到真正适合自己的平衡点。