在虚拟商品交易领域,卡盟作为连接上游厂商与下游用户的核心枢纽,近年来悄然兴起一种现象级玩法——“超会下单,还能白得赠送”。这种看似“消费即获利”的模式,正中小商家与资深玩家的青睐,但其背后的运作逻辑却鲜为人知。卡盟超会下单并非简单的频繁购买,而是规模效应驱动的策略性消费;而“白得赠送”也非无本之木,而是平台、用户与上游厂商的价值重构。要理解这一模式,需深入卡盟的行业生态,拆解其成本结构与用户行为逻辑。

卡盟的本质是虚拟商品的“毛细血管网络”,以游戏点卡、话费充值、软件授权等高频、小额、标准化商品为核心,服务中小商家与个人玩家。与传统电商不同,卡盟的客群高度依赖“低价”与“效率”——中小商家需要稳定货源降低成本,玩家追求即时到账的便捷体验。在此背景下,“超会下单”应运而生:它指用户通过高频次、大批量、长期稳定的采购行为,形成规模效应,从而获得平台额外权益。例如,某中小商家每月从卡盟采购1万元游戏点卡,单次采购量远超普通玩家,这种“超会”行为使其从“散客”升级为“核心用户”,为后续“白得赠送”埋下伏笔。

那么,“白得赠送”究竟如何实现?其核心在于平台的“成本分摊”与“价值转化”逻辑。首先,上游厂商为扩大市场份额,会对卡盟渠道设置阶梯返利:采购量越大,返点比例越高。当用户实现“超会下单”时,平台可将部分返利转化为赠送商品,例如用户采购5000元点卡,平台赠送价值200元的会员服务或热门游戏道具。对平台而言,这部分赠送成本几乎为零——返利本就是既定利润,而赠送行为能锁定用户长期交易,形成“高频消费-高返点-高粘性”的闭环。其次,卡盟的虚拟商品具有“零边际成本”特性:软件授权、数字点卡等商品一旦生产,复制分发的成本趋近于零。平台通过“超会下单”用户的高频交易摊薄固定成本(如系统维护、客服投入),再将剩余利润空间转化为赠送权益,实现“薄利多销”向“利销合一”的升级。

更深层次看,“白得赠送”是平台对用户数据的精准变现。超会下单用户的消费习惯、品类偏好、采购周期等数据,能为平台提供供应链优化的关键依据。例如,某区域商家集中采购某款游戏点卡,平台可提前向上游厂商批量订货,降低采购成本;通过分析用户赠送商品的核销率,平台能反向调整权益策略,提升用户满意度。这种“数据-成本-权益”的转化链,让赠送不再是单纯的促销,而是平台精细化运营的工具。对用户而言,“白得”的虚拟商品不仅降低了采购成本,更通过会员特权、道具加成等提升了经营效率或游戏体验,形成“消费即投资”的正向激励。

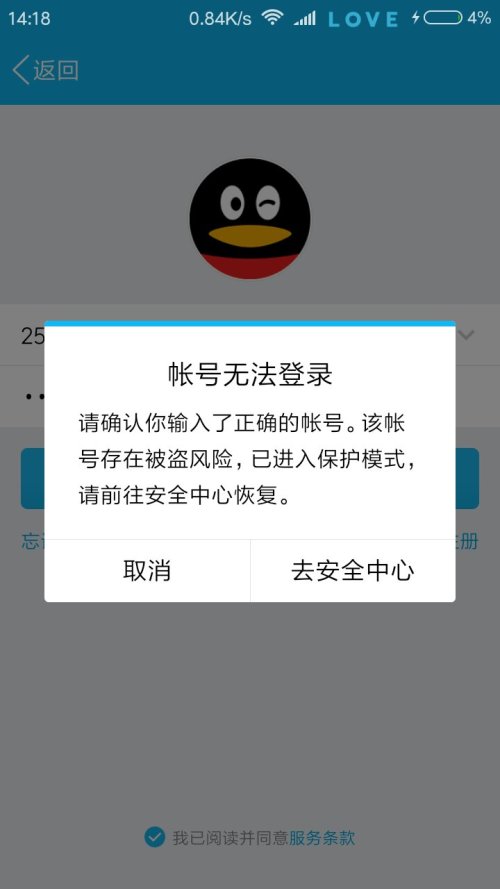

然而,这种模式的可持续性面临多重挑战。其一,用户信任的脆弱性。部分平台为短期引流,设置“虚假赠送”——例如承诺赠送高价值道具,却设置复杂核销条件,或捆绑销售隐藏费用。这种“伪免费”行为虽能一时提升下单量,却会透支用户信任,长期反噬平台口碑。其二,成本平衡的难度。随着行业竞争加剧,上游厂商返利空间被压缩,若平台过度依赖赠送吸引用户,可能陷入“利润让渡-服务质量下降-用户流失”的恶性循环。其三,合规风险的红线。根据《消费者权益保护法》,经营者需明确赠品规则,避免“免费”陷阱;若赠送商品涉及盗版软件、未授权道具,还可能触碰法律底线。卡盟平台需在“创新”与“合规”间找到平衡,将赠送权益透明化、规范化,才能构建健康的生态。

从行业趋势看,“超会下单+白得赠送”正在从“粗放让利”向“精准赋能”演进。头部卡盟平台已开始通过用户分层体系,对不同规模的超会用户提供差异化权益:中小商家获得的是“采购返现+专属客服”,核心玩家则是“道具赠送+社区特权”。这种“千人千面”的赠送策略,既提升了用户获得感,又优化了平台资源分配。未来,随着区块链技术的应用,虚拟商品的赠送行为可上链存证,确保权益的真实性与可追溯性;而大数据算法的进一步成熟,将让赠送从“被动给予”变为“主动匹配”——用户下单时,平台已根据其历史数据预置最优赠送方案,实现“消费即增值”的无感体验。

归根结底,卡盟超会下单与白得赠送的共生模式,是虚拟商品交易行业在流量见顶背景下的创新突围。它打破了传统“买卖”关系的单边逻辑,构建了用户、平台、上游厂商的价值共同体:用户以规模换权益,平台以流量换数据,上游以销量换市场。这一模式的本质,并非“免费的午餐”,而是通过效率提升与成本重构,让交易各方在生态中获益。对卡盟行业而言,唯有坚守“用户价值优先”的核心逻辑,将赠送权益转化为服务质量与供应链效率的提升,才能在竞争中行稳致远,真正实现“超会下单”下的多方共赢。