卡盟跑路了,难道就不能报警挽回损失吗?这是近年来虚拟交易领域受害者最常问的问题,却也是法律实践中最复杂的命题之一。当用户发现自己投入的资金在卡盟平台一夜蒸发,客服失联、网站关闭,第一反应往往是寻求警方介入,但现实往往比想象中更为残酷——报警并非万能钥匙,能否挽回损失,取决于案件性质、证据链完整性以及法律对灰色地带的界定。

卡盟的本质:游走在法律边缘的灰色生意

要解答这个问题,首先必须明确卡盟的真实属性。所谓“卡盟”,通常指以游戏点卡、虚拟货币、账号充值等虚拟物品交易为核心的平台,其运作模式往往涉及低价囤货、批量转售、层级代理,甚至暗含洗钱、诈骗等违法活动。这类平台通常注册信息模糊,服务器多架设在境外,资金通过第三方支付、虚拟货币等方式流转,刻意规避监管。用户参与其中,可能分为两种情况:一种是明知平台涉嫌违法仍参与“刷单”“套利”,另一种是误以为平台正规而进行充值消费。前者在法律上可能被认定为“违法参与者”,后者则属于“受害人”,而报警能否立案,关键便在于用户身份的界定。

报警的可行性:从“民事纠纷”到“刑事犯罪”的跨越

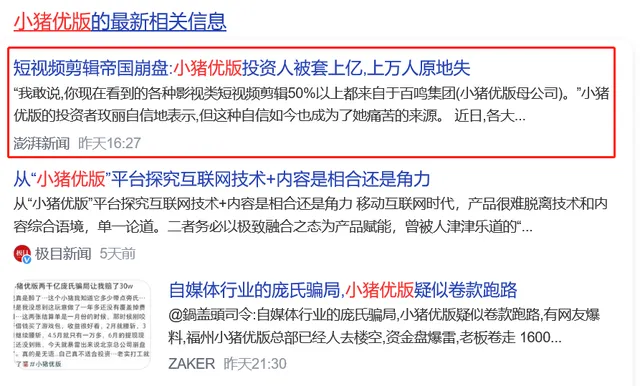

当卡盟跑路,用户的第一步往往是向公安机关报案,但警方是否受理,取决于案件是否达到刑事立案标准。根据我国《刑法》,诈骗罪的构成要件包括“以非法占有为目的,虚构事实或隐瞒真相,骗取数额较大公私财物”。如果卡盟运营方从一开始就以“高额返利”“低价充值”为诱饵,根本无意提供真实服务,而是通过“庞氏骗局”模式骗取用户资金后卷款跑路,那么其行为可能构成诈骗罪,警方应当立案侦查。但实践中,多数卡盟跑路案难以被认定为诈骗罪,原因在于:

其一,平台往往以“虚拟交易”“代理加盟”等名义包装业务,用户与平台之间可能被认定为“民事合同关系”而非“诈骗犯罪”。例如,用户若以“代理”身份投入资金,平台辩称“经营不善导致跑路”,警方可能将其定性为经济纠纷,建议通过民事诉讼解决;

其二,证据链难以固定。卡盟交易多通过线上完成,聊天记录可伪造,转账资金流向复杂(可能经过多个第三方账户或虚拟货币洗白),用户往往难以提供平台“主观非法占有”的直接证据;

其三,用户自身可能存在过错。如果用户明知卡盟从事“洗钱”“黑卡”等违法活动仍参与,警方可能以“违法参与者”为由不予立案,甚至追究其法律责任。

现实困境:即使立案,追回损失也非易事

即便警方受理案件并定性为诈骗,追回损失也面临巨大挑战。虚拟交易具有“无痕化”“跨地域”特点,卡盟运营方通常提前转移资金,将赃款分散至境外账户或购买虚拟货币,警方跨境协查难度大、周期长。此外,若平台用户基数庞大,涉案金额分散,单个用户的损失金额可能未达到“数额较大”的刑事立案标准(一般为3000元至1万元以上,各地标准不同),导致即便立案,也难以优先侦办小额案件。更现实的情况是,许多卡盟平台本身就是“空壳公司”,注册资金为零,实际控制人早已隐匿踪迹,即便抓捕归案,赃款也已挥霍一空,最终可能以“追缴无果”告终。

用户能做的:理性维权与风险规避

面对卡盟跑路,用户并非完全无计可施,但需要采取正确的维权路径:

第一步:固定证据。立即保存所有交易记录(转账凭证、平台订单号)、聊天记录(客服承诺、活动规则)、平台页面截图等,证明资金投入及平台跑路事实。若涉及多人受害,可联合其他受害者汇总证据,形成“群体性案件”线索,提高警方重视程度;

第二步:尝试民事途径。若警方不予刑事立案,可向法院提起民事诉讼,但需注意卡盟可能无财产可供执行,胜诉后仍面临“执行难”问题;

第三步:远离灰色地带。最根本的“挽回损失”,其实是避免再次受骗。虚拟交易领域风险极高,用户应选择正规平台(如官方授权渠道、持牌支付机构),对“高收益”“零风险”的宣传保持警惕,切勿参与任何涉及“黑卡”“洗钱”“套利”的非法活动——当自身行为游走在法律边缘时,法律也很难成为你的“保护伞”。

结语:法律不是“后悔药”,风险意识才是“护身符”

卡盟跑路后能否报警挽回损失?答案是:可能,但概率极低,且取决于案件性质与证据完整性。与其寄望于事后维权,不如事前筑牢风险防线。虚拟交易市场的乱象,折射出部分用户“贪小便宜”的心理,也暴露了监管对灰色地带的滞后性。但法律的红线不容触碰,平台的“暴利”背后往往藏着陷阱。唯有树立“天下没有免费的午餐”的认知,选择合法合规的交易渠道,才能真正避免“卡盟跑路”的悲剧,这才是对自身财产最有效的“挽回”。