卡盟退款普遍需要15天,这一时限设定背后涉及多重机制约束,而消费者往往在漫长的等待中陷入被动。要破解这一困境,需先厘清15天周期的成因,再从流程优化、沟通策略、权益保障等维度探索加速路径。15天周期并非固定上限,而是平台风控、资金流转与规则执行的综合结果,理解这一逻辑,是加速退款的前提。

卡盟作为虚拟商品交易平台,其退款流程的特殊性源于虚拟商品的“非实物”属性。与传统电商不同,虚拟商品(如游戏点卡、会员账号、软件激活码等)的交付依赖数字渠道,退款涉及虚拟库存的核销、资金逆向流转以及防欺诈审核。平台设定15天时限,首要考虑的是风控需求——虚拟商品领域退款纠纷高发,部分消费者可能以“未收到货”或“商品无效”为由发起虚假退款,15天缓冲期为平台提供了充足的验证时间。其次,资金清算周期是另一重制约。第三方支付机构对虚拟交易的退款通常有T+1至T+7的结算周期,平台需汇总多笔退款申请后批量处理,15天足以覆盖资金到账与二次分配的时间差。此外,部分平台为规避运营风险,在用户协议中模糊退款时效,用“15个工作日内”等表述预留操作弹性,进一步加剧了消费者的等待焦虑。

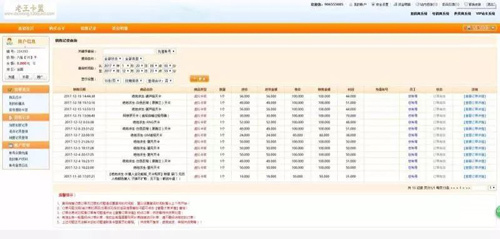

然而,15天的时限并非不可撼动,现实中许多消费者通过合理策略成功缩短退款周期,关键在于理解平台规则背后的逻辑并主动介入。加速退款的突破口在于信息前置与沟通效率。消费者在发起退款前,需明确自身是否符合平台退款条件——例如,虚拟商品是否支持“未激活退款”,是否超过有效期,是否已部分使用。多数卡盟平台对已激活或过期的商品拒绝退款,消费者若能提前确认规则,可避免因不符合条件导致的审核延误。同时,提交退款申请时,应附上完整的凭证链:订单截图、支付记录、商品失效证明(如游戏提示“卡密无效”的截图)、与卖家的沟通记录等。信息越充分,平台审核效率越高,部分消费者通过一次性提交完整材料,将审核周期从15天压缩至3-5天。

沟通策略的优化同样至关重要。卡盟退款中,消费者常陷入“平台推诿、卖家失联”的困境,此时需分层次推进沟通:首先直接联系卖家,明确退款诉求并保留聊天记录,若卖家拖延,再升级至平台客服。沟通时需注意语气理性,避免情绪化表述,而是以“商品未按约定交付”“存在质量瑕疵”等客观理由为切入点,引用平台规则中的退款条款(如“卖家未发货7天可退款”),增强说服力。部分平台设有“投诉通道”或“仲裁入口”,消费者若在3个工作日内未收到卖家响应,可立即发起平台介入,此时平台会优先处理,跳过卖家响应环节,显著缩短流程。此外,利用社交媒体曝光或消费者协会投诉,可作为辅助手段——平台为维护声誉,往往会对被投诉的订单加快处理,但需注意避免过度维权,以免陷入规则争议。

平台机制的差异化也为加速退款提供了可能。不同卡盟平台的退款规则存在明显差异:部分平台对“虚拟商品无理由退款”持开放态度,时限设定为7-10天;部分平台则与支付机构合作,开通“极速退款”通道,消费者若使用指定支付方式(如平台自有钱包),可享受24-48小时到账。消费者在选择卡盟平台时,可优先关注其退款政策透明度、历史退款时效以及用户评价中的退款反馈,从源头规避退款周期过长的平台。对于已发生退款的订单,若平台长期未处理,可尝试联系支付机构发起“争议交易”,根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,支付机构有权对存在争议的交易暂扣资金并介入调查,这一操作虽不能直接缩短退款周期,但能对平台形成外部压力,促使其加快处理。

长期来看,卡盟退款效率的提升需依赖行业规范与消费者权益保障机制的完善。当前,虚拟商品交易缺乏统一的服务标准,部分平台利用信息差设置退款障碍,消费者协会可推动建立“虚拟商品退款时效指引”,明确不同场景下的最长退款周期;监管部门可要求平台在用户协议中细化退款条款,避免使用“合理期限”等模糊表述。同时,消费者自身也需提升维权意识:在交易前仔细阅读退款规则,保存交易证据,对高频交易的卡盟平台,可优先选择接入“第三方担保交易”的服务,由担保机构在退款时先行垫付资金,再向卖家追偿,这一机制已在部分电商平台成熟应用,引入卡盟领域或能从根本上解决退款周期过长的问题。

加速卡盟退款不仅是消费者权益的即时保障,更是推动行业服务标准升级的契机。当更多个体开始主动优化自身退款流程,平台也将面临效率革新的压力,最终形成消费者与平台的双向奔赴。15天的时限并非终点,而是起点——唯有打破信息壁垒、强化规则执行、完善保障机制,才能让虚拟商品交易的退款体验回归“高效、透明、公平”的本质。