在数字支付迅猛发展的今天,卡盟平台用户频繁遭遇退款后无法提现的困境,资金去向成谜,这不仅暴露了平台运营的深层机制,更折射出金融科技领域的系统性挑战。卡盟退钱后不能提现的核心症结在于平台风控体系与资金池管理的冲突,资金往往被临时冻结或再投资,而非直接回流用户账户。这一现象源于卡盟作为第三方支付中介的固有属性,其退款流程涉及多重环节,包括用户申请、平台审核、银行结算等,每个环节都可能因风控或合规要求而延迟提现。用户资金一旦进入卡盟系统,便可能被纳入平台资金池,用于短期流动性管理或风险缓冲,导致提现受限。钱去哪儿了?答案并非简单消失,而是被平台在合规框架内重新配置,但透明度缺失加剧了用户焦虑。深入剖析此问题,需从平台运营逻辑、监管环境和用户权益保护三个维度展开。

卡盟平台本质是连接用户与商家的支付中介,其退款流程设计初衷是保障交易安全。当用户发起退款请求时,卡盟需先冻结相关资金以防范欺诈,随后通过清算系统将款项返还。然而,现实中,这一过程常因平台风控措施而受阻。风控机制是卡盟抵御洗钱、套现等风险的关键防线,它通过算法监测异常交易,如频繁退款或大额操作,自动触发资金冻结。例如,若系统检测到用户账户存在可疑活动,退款款项可能被临时锁定,直至人工审核完成。这种设计虽提升了安全性,却导致提现延迟,用户误以为资金“消失”。资金池管理则进一步复杂化问题:卡盟为优化现金流,常将退款资金纳入统一池,用于短期投资或支付运营成本,如服务器维护或员工薪资。资金池的运作基于金融杠杆原理,平台通过时间差获取收益,但一旦市场波动或监管收紧,流动性危机便可能爆发,用户提现请求因此被搁置。钱去哪儿了?实质上,它被平台在合规范围内再分配,但缺乏透明披露机制,使用户陷入信息不对称的困境。

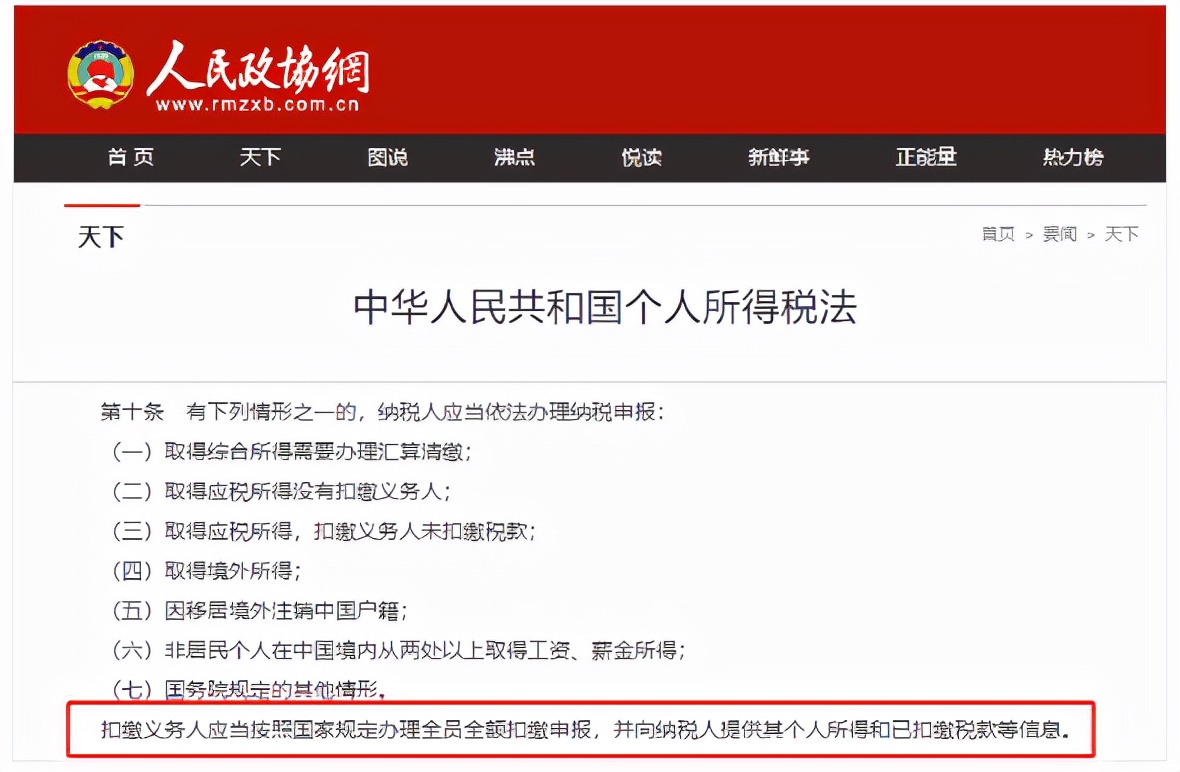

资金去向的谜团源于卡盟平台的商业逻辑与监管要求的博弈。退款款项进入系统后,通常不会立即划回用户账户,而是经历“缓冲期”。在此期间,资金可能被用于平台内部周转,如支付供应商费用或投资低风险金融产品,以获取微薄收益。这种操作虽不违法,却暗藏风险:若平台遭遇流动性问题,如用户集中提现或外部融资断裂,资金链断裂风险陡增,用户资金便可能长期被困。此外,监管合规是另一重因素。中国金融法规要求卡盟遵守反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)规定,退款大额款项时需额外审核,导致提现延迟。例如,超过一定额度的退款需提交银行或监管机构备案,流程耗时数日甚至数周。钱去哪儿了?它可能被冻结在合规账户中,等待审查,或被平台用于覆盖运营赤字。更深层看,卡盟作为新兴金融业态,其资金池管理缺乏统一标准,部分平台为追求利润最大化,过度依赖用户资金进行投资,一旦投资失败,用户便成为潜在受害者。这种模式揭示了数字支付的双刃剑:便捷性与风险并存,用户权益在效率与安全间摇摆。

卡盟退钱后不能提现的挑战不仅限于用户体验,更触及行业可持续发展的核心。用户权益保护是首要痛点:许多用户因提现延迟而陷入财务困境,尤其在小微商户或个人消费者中,资金周转受阻直接影响生计。监管漏洞则放大了这一问题,当前法规对卡盟资金池的约束不足,部分平台利用灰色地带操作,如将退款资金用于高风险投资,加剧了系统性风险。挑战还体现在信任危机上:用户对卡盟的信心一旦动摇,便可能转向传统银行或其他支付工具,削弱平台竞争力。趋势层面,行业正朝向更透明和规范的方向演进。监管机构正加强对第三方支付平台的审查,要求实时披露资金流向,并设置提现时限。例如,央行新规明确支付机构需将用户资金与自有资金隔离,防止挪用。同时,技术进步如区块链的应用,有望提升退款流程的透明度,通过智能合约自动执行提现,减少人为干预。卡盟平台自身也在优化风控算法,采用大数据分析精准识别风险,而非一刀切冻结资金。未来,随着用户维权意识增强和法规完善,卡盟退钱后不能提现的现象或将缓解,但平衡效率与安全仍是长期课题。

用户需主动提升风险防范能力,在注册卡盟账户时仔细阅读条款,关注退款政策,避免陷入资金池陷阱。平台则应强化信息披露,定期公布资金使用报告,并建立快速响应机制处理提现纠纷。监管机构更需完善框架,统一资金池管理标准,确保用户资金安全与行业创新并行。卡盟退钱后为何不能提现,钱去哪儿了?这一问题的解决,不仅关乎个体权益,更是数字金融健康发展的试金石,唯有多方协作,方能构建更公平、透明的支付生态。