卡盟遭遇退场风波,究竟是谁的无奈之举?这一事件在数字支付领域掀起轩然大波,引发行业深思。卡盟,作为虚拟货币和数字支付交易平台的核心枢纽,曾为无数用户提供便捷的兑换服务,却在监管风暴中被迫退场。这场风波并非偶然,而是多方利益交织下的必然结果,各方都陷入无奈的境地。本文将从平台、用户和监管三个维度,剖析其深层原因,探讨退场背后的无奈之举,并关联行业挑战与未来趋势。

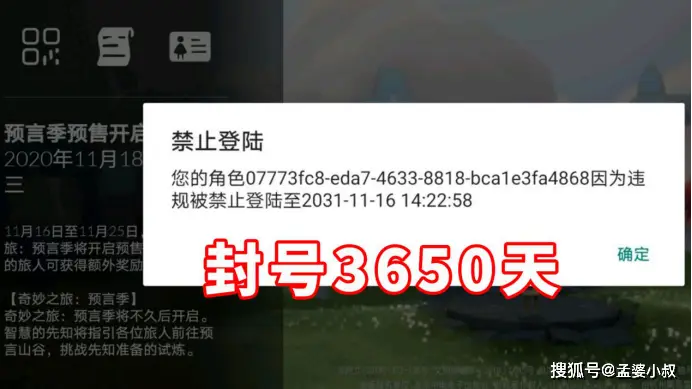

卡盟平台在数字支付生态中扮演着关键角色,它连接着虚拟货币与实体经济的桥梁,为用户提供快速、低成本的兑换服务。其价值在于促进数字货币流通,支持在线交易和跨境支付,尤其在游戏、电商等领域应用广泛。然而,随着监管政策的收紧,卡盟平台首当其冲遭遇退场风波。许多平台在合规压力下被迫关闭,如某知名卡盟平台在2023年突然停运,用户资产冻结,引发市场恐慌。这并非平台自身经营不善,而是政策环境剧变的直接后果。平台方在退场中展现出无奈之举:他们曾努力申请牌照、完善风控,但监管框架的模糊性和不确定性,使其陷入“合规即死亡”的困境。平台高管私下坦言,我们并非不想合法经营,而是规则频繁变动,让我们无所适从。这种无奈源于政策与市场需求的脱节,平台在夹缝中挣扎,最终只能选择退出。

用户方在卡盟退场风波中同样面临无奈之举。普通用户依赖卡盟进行小额支付和资产兑换,退场导致资金链断裂,权益受损。例如,许多用户在平台关闭后无法提现,投诉无门,只能自认倒霉。这种无奈源于用户对平台的信任与监管缺失之间的矛盾。用户选择卡盟,是因其便捷性和低成本,但缺乏风险意识,忽视了政策风险。当风波来袭,用户成为最大受害者,他们的无奈之举在于被动接受损失,却缺乏有效维权渠道。一位受害用户表示,我们只是想方便点,却没想到成了牺牲品。这反映了数字支付领域用户教育的缺失,以及平台在风险提示上的不足。用户的无奈,凸显了行业在保护消费者权益方面的短板,亟需加强监管引导和用户教育。

监管方在卡盟退场风波中也不得不采取无奈之举。随着虚拟货币风险加剧,监管机构为防范金融犯罪和洗钱,被迫收紧政策。例如,央行多次发文要求清理非法交易平台,卡盟成为重点整治对象。监管方的无奈在于,他们既要维护市场秩序,又要平衡创新与风险。一位监管官员透露,我们并非一刀切,但卡盟的灰色地带太多,不得不采取强硬措施。这种无奈源于监管资源的有限性和技术挑战,难以实时追踪所有交易。退场风波虽是监管的主动出击,但背后是对行业失控的担忧,反映出监管体系在适应数字经济时的滞后性。监管方的无奈之举,是确保金融稳定的必要代价,却也暴露了政策制定与市场动态之间的鸿沟。

卡盟退场风波的深层原因,在于政策变化、技术挑战和市场竞争的多重叠加。政策层面,国家对虚拟货币的监管态度趋严,卡盟因涉及非法集资风险被列入黑名单。技术层面,区块链的匿名性使监管难以穿透,卡盟平台在合规技术上投入不足,无法满足KYC(了解你的客户)要求。市场竞争方面,新兴支付工具如移动支付和数字人民币的崛起,挤压了卡盟的生存空间。这些因素共同导致退场风波,各方无奈之举的本质,是利益冲突下的妥协。平台在利润与合规间失衡,用户在便利与风险间摇摆,监管在稳定与发展间权衡。这种无奈并非单一方造成,而是行业生态失衡的缩影。

退场风波对行业的影响深远,既带来挑战,也催生新价值。挑战在于,市场信心受挫,创新动力减弱,许多中小平台退出后,行业集中度提高,可能导致垄断风险。价值方面,风波加速了行业洗牌,推动合规平台崛起,如部分卡盟转型为受监管的数字支付机构,提升了整体安全性和透明度。行业分析师指出,退场风波虽痛,却为健康生态铺路。未来趋势上,卡盟或将向合法化、专业化方向发展,与数字人民币等新工具融合。监管机构需完善政策框架,平衡创新与风险;平台应加强技术投入,提升合规能力;用户则需增强风险意识,选择正规渠道。各方唯有携手,才能避免类似无奈之举重演。

回归核心,卡盟遭遇退场风波,究竟是谁的无奈之举?答案并非单一,而是平台、用户和监管三方共同交织的无奈。平台在政策夹缝中求生,用户在风险暴露中受损,监管在稳定压力下行动。这场风波揭示了数字支付行业的脆弱性,也警示我们:唯有通过政策优化、技术创新和用户教育,才能构建更可持续的生态。各方需从无奈中汲取教训,寻求共赢之道,让数字支付真正服务于经济发展,而非沦为牺牲品。