卡盟金服传销真相探究,是不是真的能赚钱?近年来,以“卡盟金服”为名的平台在部分人群中悄然传播,其宣称“低投入高回报”“轻松实现财务自由”的口号,吸引了大量渴望快速致富的参与者。然而,随着多地监管部门将其定性为涉嫌传销组织,关于“卡盟金服能否赚钱”的争议也愈发激烈。要揭开其真相,必须深入剖析其运作模式、盈利逻辑及潜在风险,而非被表面的“暴富神话”所迷惑。

卡盟金服的运作模式:披着“金融创新”外衣的传销架构

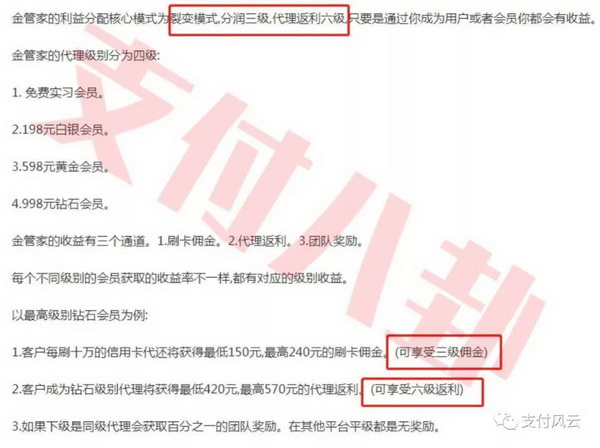

卡盟金服的核心模式,本质上是典型的“拉人头”式传销。平台以“数字货币理财”“区块链技术赋能”等为幌子,要求参与者缴纳一定数额的“入门费”,获得不同层级的代理资格。例如,普通代理需充值5000元,高级代理需5万元,至尊代理更需50万元,层级越高,返利比例越高。其收益主要来源于两个方面:一是直接发展下线的“推荐奖励”,通常为下线充值金额的10%-20%;二是间接下线的“层级提成”,即发展下线的下线充值,上级代理可获得5%-10%的分成。这种模式完全符合《禁止传销条例》中“要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬”的传销特征。

值得注意的是,卡盟金服刻意模糊了“产品”与“服务”的边界。虽然平台宣称提供“数字资产交易”“理财咨询”等服务,但实际并未形成真实的业务闭环。所谓的“数字货币”仅为平台内部发行的虚拟积分,无法在正规交易所流通,其价值完全依赖于新资金的不断注入——当新增会员的充值无法覆盖现有会员的返利时,整个体系便会迅速崩塌。这种“击鼓传花”的游戏,与传销的“庞氏骗局”如出一辙。

“赚钱”的真相:少数人的“暴富”与多数人的“血本无归”

卡盟金服宣传的“赚钱案例”,往往是精心设计的“幸存者偏差”。平台会刻意包装早期参与者的“成功故事”,例如“某代理通过发展下线半年赚了100万”“普通用户月入过万”等,但这些案例背后隐藏着残酷的现实:金字塔顶端的极少数人确实能通过“拉人头”获得短期暴利,而位于底层的大多数参与者,不仅无法收回本金,反而会因不断拉拢下线而消耗人情、负债累累。

从数学模型来看,传销的不可持续性决定了其必然崩盘。假设一个三级三晋制的传销体系,每个发展3个下线,那么第10层的参与者数量就高达59049人。当市场饱和后,新成员无法继续增长,资金链断裂,底层参与者将面临“血本无归”的结局。现实中,多地已曝光卡盟金服参与者的维权案例:有人抵押房产凑钱充值,最终平台关闭后损失数十万;有人因发展下线不成反被亲友指责,家庭关系破裂。所谓的“赚钱”,不过是少数人利用多数人的信任编织的谎言。

风险警示:法律红线与道德底线双重失守

参与卡盟金服式传销,不仅面临财产损失风险,更可能触碰法律红线。根据《刑法》第224条,组织、领导传销活动罪最高可判处五年以上有期徒刑。近年来,全国公安机关已侦破多起类似案件,例如“善心汇”“云联惠”等大型传销平台,主犯均被依法严惩。即使只是普通参与者,若明知是传销仍积极发展下线,也可能构成传销活动的共犯,承担相应的法律责任。

此外,卡盟金服的运作还严重破坏社会信任。传销的本质是“杀熟”,参与者往往先从亲友入手,利用亲情、友情关系进行欺骗,导致人际关系破裂、社会诚信体系受损。这种以“快速致富”为诱饵的行为,不仅违背了社会主义核心价值观,更与“勤劳致富”的社会主流价值观背道而驰。

理性判断:远离“高回报”陷阱,坚守合法投资底线

面对层出不穷的“金融创新”项目,公众如何辨别其是否涉嫌传销?关键在于抓住三个核心特征:是否要求缴纳“入门费”并以此作为获利依据;是否需要通过“拉人头”发展下线;是否承诺“静态收益”(不劳而获的高回报)。卡盟金服完全符合这三点,其所谓的“区块链技术”“数字资产”不过是包装传销的工具,本质上与传统的“金字塔骗局”毫无区别。

真正的财富积累,源于实体经济的价值创造和合法经营,而非依靠“拉人头”的投机行为。对于普通投资者而言,应树立“风险与收益成正比”的基本认知,警惕任何“低风险高回报”的宣传,选择持有正规金融牌照的机构进行投资。监管部门也应加强对新兴领域的监管力度,及时查处涉嫌传销的违法行为,维护市场秩序和社会稳定。

卡盟金服的“赚钱神话”终将被戳破,唯有坚守法律底线和理性认知,才能避免成为传销陷阱的牺牲品。