卡盟销售记录神秘失踪,交易数据去哪儿了?这一问题近期在虚拟商品交易领域引发轩然大波。作为连接游戏充值、虚拟卡密、账号交易等业务的线上平台,卡盟的每一笔销售记录本应是平台运营的“生命线”,却突然在多个平台出现集体“蒸发”。用户投诉交易凭证无法查询,平台方以“系统升级”“数据迁移”等理由搪塞,而背后隐藏的数据管理漏洞与行业信任危机,正逐步浮出水面。

卡盟销售记录的“消失”并非偶然,而是行业长期忽视数据价值的必然结果。在虚拟商品交易链条中,销售记录承载着多重核心价值:对用户而言,它是交易完成的唯一凭证,关系到财产权益的保障;对平台而言,它是财务核算、用户行为分析、风险控制的基础数据;对监管机构而言,它是打击洗钱、诈骗等违法行为的追溯依据。当这些记录“神秘失踪”,意味着整个交易生态的信任根基被动摇。某头部卡盟平台的技术人员私下透露:“部分平台为追求短期交易量,采用轻量化架构,数据存储仅依赖单台服务器,甚至未做实时备份——一旦服务器故障或人为误操作,数据便可能永久丢失。”这种重交易轻存储的运营逻辑,为数据失踪埋下了隐患。

技术层面的脆弱性是导致卡盟销售记录失踪的直接推手。当前多数卡盟平台的技术架构陈旧,数据管理缺乏标准化流程。一方面,部分平台仍使用早期开发的MySQL数据库,未配置主从复制或分布式存储,当数据库遭遇磁盘损坏、黑客攻击时,数据极易丢失。另一方面,数据备份机制形同虚设:有的平台仅在每月末进行一次手动备份,备份文件与生产服务器存储在同一机房,一旦发生火灾、断电等灾难性事件,备份与主数据将同步消失。更值得警惕的是,部分平台为降低成本,将数据托管在非合规的云服务商,这些服务商的灾备能力参差不齐,甚至可能出现数据“被删除”后无法找回的情况。去年某卡盟平台因服务器宕机导致三个月销售记录丢失,最终因无法向用户证明交易真实性,面临集体诉讼,便是技术漏洞的惨痛教训。

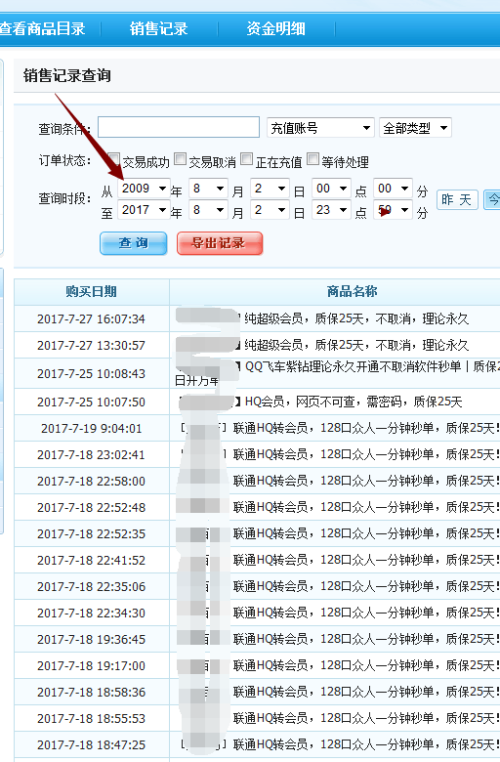

管理层面的混乱则加剧了数据失踪的复杂性。卡盟平台的内部权限管理普遍存在“一人多权”现象,普通运营人员可随意导出、修改销售记录,而操作日志却未做留存。这种“黑箱操作”为人为删除数据提供了便利——无论是出于掩盖虚假交易、逃避监管,还是内部人员报复,都可能直接导致销售记录异常。更有甚者,部分平台为规避税务或监管要求,主动删除特定时段的交易数据,美其名曰“数据清理”,实则是违法行为。某网络安全机构在暗访中发现,某卡盟平台的管理后台竟设有“数据隐身”功能,可一键删除指定金额或时间段的交易记录,这种“主动失踪”比技术故障更令人不寒而栗。

交易数据失踪的连锁反应正逐步蔓延至整个行业生态。对用户而言,购买虚拟卡密后无法在平台查询记录,意味着一旦商家跑路或卡密失效,维权将陷入“无据可查”的困境;对平台而言,数据丢失不仅导致财务报表失真,更可能引发用户大规模流失,平台信誉一夜崩塌;对监管部门而言,数据缺失使得虚拟商品交易中的资金流向难以追踪,为洗钱、赌博等非法活动提供了温床。数据显示,2023年国内因卡盟交易数据丢失引发的投诉量同比增长37%,其中超六成用户因无法提供交易记录而损失财产。这种“数据失踪”已不再是单一平台的运营事故,而是演变为影响行业健康发展的系统性风险。

破解卡盟销售记录失踪的困局,需从技术、管理、监管三方面协同发力。技术上,平台应摒弃“重前端、轻后端”的短视思维,引入分布式数据库与多副本存储机制,实现数据实时同步备份;同时部署数据加密与访问控制技术,确保数据在存储、传输、使用全流程的安全。管理上,需建立严格的权限分级制度,将数据操作权限与岗位职能绑定,并启用操作留痕系统,任何对销售记录的修改、删除均需经多级审批并生成不可篡改的日志。监管层面,则应推动行业建立数据存证标准,要求平台将交易数据同步上传至第三方存证平台,确保数据可追溯、不可篡改。去年底,某省网信办已试点推行“虚拟商品交易数据备案制度”,要求卡盟平台将销售记录至少保存5年,这一做法值得在全国范围内推广。

卡盟销售记录的“神秘失踪”,本质是行业数据管理意识淡漠与安全能力不足的集中爆发。在数字经济时代,数据已成为核心生产要素,虚拟商品交易平台更应将数据安全视为生命线。唯有将数据管理从“技术部门的事”上升为“全公司的战略”,将数据安全从“被动防御”转为“主动治理”,才能让每一笔交易记录经得起时间与监管的检验。当卡盟平台不再让销售记录“凭空消失”,虚拟商品交易行业才能真正迎来阳光透明的未来。