在卡盟平台的运营生态中,验证码作为抵御自动化攻击的核心屏障,其设计复杂度直接关联账户安全与交易效率。然而近年来,随着对抗性攻击手段的升级,卡盟验证码图片格式呈现出“高复杂化”特征——字符扭曲、动态干扰、多层噪点等设计让传统识别工具频频失效,不仅增加了用户操作成本,更对平台的自动化管理流程形成制约。如何破解复杂验证码的识别难题,在保障安全的前提下实现“轻松识别”,成为当前卡盟行业亟待突破的技术命题。

验证码的复杂化本质是安全与体验的博弈。卡盟作为虚拟商品高频交易平台,涉及账号登录、交易验证、接口防护等多场景,验证码需同时满足“机器不可破解”与“人类可识别”的双重需求。早期简单的字符验证码因OCR技术的普及逐渐失效,平台不得不通过增加字符变形、背景干扰、动态刷新等手段提升安全性。例如,部分卡盟验证码将字符进行非线性扭曲叠加透视变换,背景加入密集噪点与干扰线条,甚至采用“字符+图形”的多模态组合(如识别图中特定物品),这些设计虽显著提升了破解难度,但也导致用户平均识别时长从3秒延长至15秒以上,严重影响了操作流畅性。更关键的是,过度复杂的验证码对平台的自动化管理工具(如订单处理、库存同步)形成阻碍,人工识别不仅成本高昂,还难以应对高并发场景。

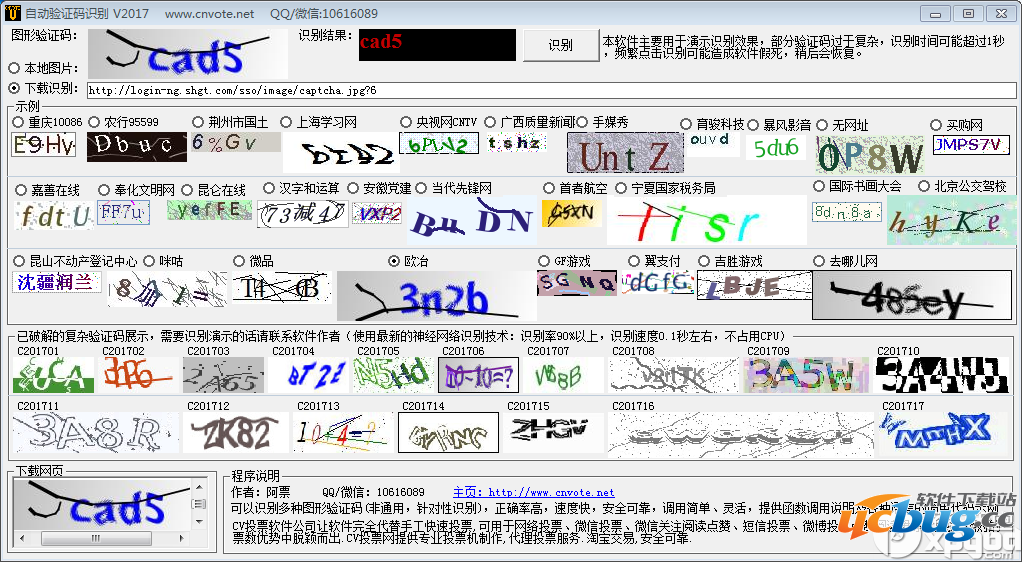

复杂验证码的识别痛点主要集中在三个维度:图像质量干扰、字符特征模糊与动态场景适配。在图像质量层面,部分平台为增强安全性,会故意降低验证码对比度、添加随机色彩噪点,甚至引入动态背景(如流动的线条、闪烁的色块),导致传统二值化、边缘检测等预处理算法效果衰减;字符特征层面,字符间的粘连、重叠(如“O”与“0”、“B”与“8”的混淆)、非标准字体(手写体、艺术字)以及随机旋转角度,增加了字符分割与识别的难度;动态场景层面,滑块验证码、点击顺序验证码等交互式形式,需要结合用户行为数据(如滑动轨迹、点击速度)进行综合判断,单一图像识别技术难以应对。这些痛点共同导致传统OCR工具在复杂卡盟验证码面前的识别率不足30%,远不能满足实际应用需求。

破解复杂验证码的识别难题,需构建“预处理-模型识别-后优化”的全链路技术体系。图像预处理是提升识别效果的基础,针对不同干扰类型需采用差异化策略:对于背景噪点,可采用中值滤波或高斯滤波平滑图像,结合自适应阈值分割(如大津法)分离字符与背景;对于字符扭曲,可通过透视变换算法校正变形,或使用骨架提取技术保留字符核心结构;对于多模态验证码,则需通过目标检测模型(如YOLO)定位关键区域(如图形位置、字符区域),为后续识别提供精准输入。深度学习模型是提升识别精度的核心,当前主流方案包括:基于CNN(卷积神经网络)的特征提取模型(如ResNet、VGG),通过多层卷积与池化操作自动学习字符的局部与全局特征,能有效应对字符变形与背景干扰;结合CTC(连接主义时间分类)或Attention机制的序列识别模型(如CRNN),将图像特征映射为字符序列,解决字符粘连与顺序识别问题;针对动态验证码,可采用强化学习模型模拟用户交互行为,结合图像识别结果综合判断操作合法性。多模态融合与轻量化部署是提升实用性的关键,通过融合用户行为数据(如鼠标移动轨迹、点击间隔)与图像识别结果,构建“人机协同”的判断机制,可在保障安全的同时降低对纯图像识别的依赖;同时,通过模型压缩(如剪枝、量化)和边缘计算技术,将识别模型部署在本地服务器或终端设备,实现毫秒级响应,满足卡盟平台高并发场景的实时性需求。

尽管技术路径日益成熟,复杂验证码的识别仍面临安全与效率的平衡难题。一方面,过于复杂的验证码可能被更高级的对抗样本(如GAN生成的伪造图像)破解,而过于简单的验证码又容易被自动化工具绕过;另一方面,高精度的识别模型往往需要大量计算资源,对中小型卡盟平台而言存在成本压力。未来,验证码技术的发展将呈现“动态自适应”趋势:平台可根据用户风险等级(如登录频率、设备特征)动态调整验证码复杂度,低风险场景采用简单字符验证码,高风险场景触发多模态复杂验证;同时,联邦学习技术的应用将使多平台在保护数据隐私的前提下共享验证码破解样本,提升模型的泛化能力;此外,无感验证(如基于生物特征的行为识别)的逐步成熟,有望在不增加用户操作负担的前提下实现精准安全防护。

对于卡盟行业而言,验证码的复杂化并非目的,而是安全与体验动态平衡的产物。轻松识别复杂验证码的本质,是通过技术创新实现“安全无感化”——既让机器攻击者无隙可乘,又让人类用户获得流畅体验。平台方需跳出“越复杂越安全”的误区,构建“风险驱动、技术适配、人机协同”的验证体系,这才是应对复杂验证码挑战的核心解法。随着AI技术的持续迭代,未来的验证码或将逐渐从“用户主动识别”转向“系统隐形判断”,但无论形式如何变化,安全与体验的平衡始终是技术演进的不变主线。