近期,不少职场社交平台用户注意到一个异常现象:自己的名片点赞数在短时间内从数百飙升至数万,甚至出现“10万+”的夸张数据。这种“名片赞爆发式增长”背后,“难道真的来自卡盟刷?”的质疑声此起彼伏——毕竟,在社交数据造假的灰色产业链中,“卡盟刷赞”早已不是新鲜事。但若将增长简单归因于此,或许错失了社交生态演进的深层逻辑。

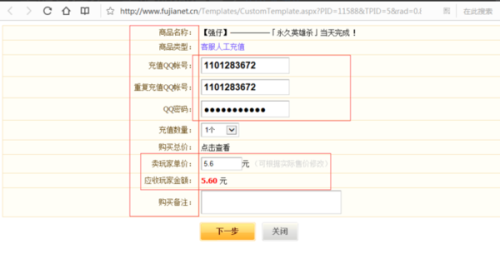

“名片赞爆发式增长”并非孤立现象,而是职场社交需求与平台算法迭代的共同产物。所谓“卡盟刷赞”,本质是依托“卡盟”(虚拟商品交易平台)的刷单产业链,通过机器模拟或真人点击,人为放大社交数据。这类操作曾在朋友圈点赞、微博转发等领域泛滥,其特点是成本低、速度快、数据“好看”,但真实性经不起推敲——点赞用户与目标人群毫无关联,甚至出现“僵尸号”“营销号”集中点赞的荒诞场景。然而,职场社交场景下的“名片赞爆发式增长”若仅归咎于“卡盟刷”,至少存在三个矛盾点:一是职场社交用户对“精准触达”的需求远高于普通社交,刷来的“无效赞”难以带来实际价值;二是主流职场平台(如脉脉、领英)已建立反作弊机制,大规模刷赞易触发风控警报;三是数据爆发式增长往往伴随特定场景(如行业峰会、内容爆款),而非无差别的“灌水”。

那么,抛开“卡盟刷”的表象,名片赞的真实驱动力究竟藏在何处?核心在于职场社交场景中“社交货币”的价值重构。过去,职场人关注的是“人脉数量”,如今更看重“人脉质量”——点赞不仅是“礼貌性互动”,更是对专业能力、行业见解的隐性背书。当某位用户发布行业分析、项目经验或观点输出时,精准的点赞行为能形成“专业标签”,吸引同频人群关注,进而转化为合作机会。这种“以赞为媒”的社交逻辑,使得名片赞从“数据装饰”升级为“价值媒介”。例如,在脉脉上,拥有高赞数的用户往往更容易获得“行业KOL”认证,其发布的动态能获得更多算法推荐,形成“点赞-曝光-互动-合作”的正向循环。这种基于内容价值的增长,远非“卡盟刷”能复制。

算法迭代与场景化运营,进一步催化了“名片赞爆发式增长”。近年来,职场平台纷纷强化“内容+社交”的生态建设,通过算法识别优质内容,并将其推送给潜在受众。当用户发布的干货内容被算法判定为“高价值”时,会触发“流量池放大效应”——不仅原有粉丝能看到,还会被推荐给相关行业、职位的用户,形成“破圈点赞”。例如,某互联网从业者分享“AI工具落地经验”,若内容质量高,算法可能将其推送给所有标注“互联网”“产品经理”标签的用户,短时间内收获数千点赞。这种“算法驱动的精准触达”,与“卡盟刷”的“无差别撒网”有本质区别:前者是“有效增长”,后者是“数据泡沫”。

商业场景的深度介入,同样为“名片赞爆发式增长”提供了土壤。企业招聘、商务合作、品牌推广等场景中,“名片赞数”已成为评估个人影响力的参考指标之一。招聘方在筛选候选人时,可能会关注其名片下的点赞互动量——高赞数往往意味着内容输出能力和行业影响力;商务合作前,双方会通过对方名片的点赞数据判断“行业认可度”;品牌方则倾向于与“高赞用户”合作,借助其社交影响力触达目标客群。这种“商业价值锚定”,使得职场用户有动力通过优质内容获取真实点赞,而非依赖“卡盟刷”的虚假数据。

当然,“名片赞爆发式增长”背后仍存在“数据泡沫”的风险。部分用户为快速提升数据,会尝试“小规模刷赞”,或与“互赞群”合作,这种行为虽不如“卡盟刷”大规模,但同样破坏了社交生态的真实性。对此,平台方需进一步优化反作弊机制:例如,通过“用户画像匹配度”判断点赞真实性(如科技行业内容被大量非行业用户点赞,则可能触发预警);引入“互动深度”指标,仅保留包含评论、转发等行为的“有效赞”;对异常增长账号进行“数据冷却”或“降权处理”。同时,用户自身也需建立“数据理性”——职场社交的核心是“价值交换”,而非“数字攀比”,过度追求“赞数”反而可能陷入“流量焦虑”,忽视内容质量的打磨。

归根结底,“名片赞爆发式增长”的真实密码,是“真实价值”与“算法赋能”的共振。它不是“卡盟刷”的虚假繁荣,而是职场社交从“人脉堆砌”向“价值深耕”转型的必然结果。对于用户而言,与其纠结“如何刷赞”,不如聚焦“如何输出真正有价值的内容”;对于平台而言,与其纵容“数据造假”,不如通过算法优化让优质内容获得更多曝光。唯有如此,“名片赞”才能真正成为职场人的“社交加分项”,而非“数字泡沫”。当每个点赞都承载着真实的认可与连接,这种爆发式增长才具有可持续的意义。