图卡盟的高级外观在实战中的性能表现,尤其是“卡顿”与“掉帧”问题,始终是玩家社区热议的焦点。部分用户反馈称,启用高级外观后对局中出现画面撕裂、帧率波动,甚至操作延迟的情况;但也有观点认为,这可能是设备性能或网络环境导致的误解。要厘清这一争议,需从技术实现、实际场景和优化逻辑三个维度展开分析。

高级外观的渲染机制是性能消耗的核心根源。图卡盟的高级外观通常包含复杂的材质叠加、动态光影效果和精细模型细节,例如角色服装的物理模拟、武器表面的磨损纹理、技能释放时的粒子特效等。这些元素在渲染时,需要GPU进行大量实时计算:材质的PBR(物理渲染)流程涉及漫反射、高光、法线贴图的多层混合,动态光影则需实时计算阴影衰减和反射强度,而粒子系统更需同时处理成百上千个运动单元。当这些高负载渲染元素同时作用于屏幕,尤其是对于中低端显卡(如GTX 1650以下)或移动端设备,GPU负载率可能瞬间飙升至90%以上,导致帧率无法稳定锁定在60FPS,进而出现“卡顿”或“掉帧”现象。值得注意的是,这种性能损耗并非图卡盟独有,而是所有追求视觉沉浸感的高级外观共通的技术瓶颈。

实战场景的差异直接影响掉帧的感知强度。在图卡盟的实战对局中,场景复杂度是动态变化的:团战时技能特效密集、角色模型聚集,渲染压力达到峰值;而单人对线或打野时,场景元素相对单一,帧率往往能保持稳定。部分玩家反馈的“掉帧”多发生在团战瞬间,这恰恰印证了渲染负载与场景复杂度的正相关性。此外,不同游戏引擎对资源的调度策略也会影响表现——例如,部分引擎采用“动态分辨率缩放”技术,在负载过高时自动降低渲染分辨率以维持帧率稳定,这可能导致画面清晰度下降,被部分用户误认为是“卡顿”。而网络延迟同样可能被误判为性能问题:若网络丢包导致角色动作延迟,玩家可能直观感受到“操作卡顿”,进而归咎于外观设置,实则二者并无直接关联。

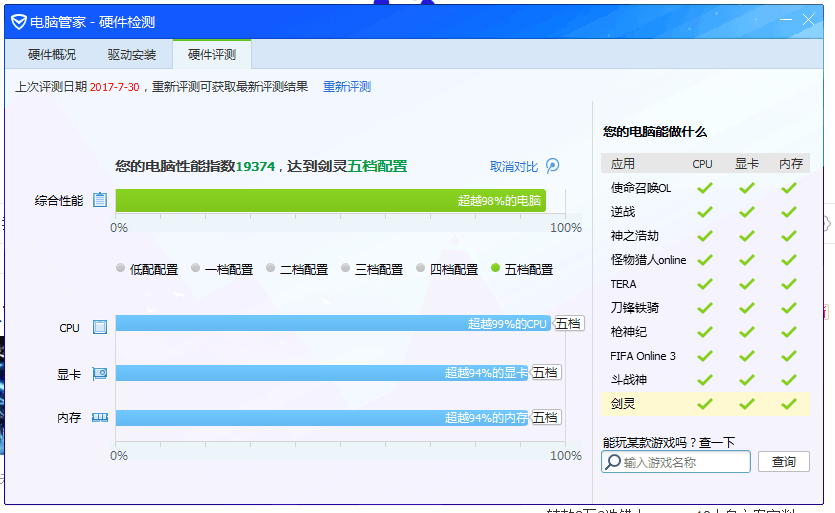

设备性能与优化适配是决定体验的关键变量。同一套高级外观在不同设备上的表现可能天差地别:搭载RTX 3070以上显卡的PC端,即使开启全高特效,帧率仍能稳定在120FPS以上;而使用集成显卡的笔记本或中低端手机,可能仅能维持30-45FPS的帧率,此时掉帧问题便会凸显。图卡盟官方针对不同设备进行了性能分级适配,例如为高端设备开放“4K高清材质包”,为中端设备提供“2K均衡模式”,为低端设备启用“720P轻量化模式”,但部分用户可能未根据自身性能选择适配方案,导致超出设备负荷。此外,驱动程序的版本兼容性也不容忽视——过时的显卡驱动可能无法优化新材质的渲染算法,而系统后台进程占用过多内存(如直播软件、聊天工具)则会进一步挤压游戏资源,加剧掉帧风险。

平台优化策略正在逐步缓解性能瓶颈。面对玩家的性能诉求,图卡盟技术团队近年来持续优化资源调度效率:一方面,通过“材质预加载”技术,将高级外观的贴图资源提前存入内存,减少对局中实时读取的卡顿;另一方面,引入“粒子特效智能削减”机制,当检测到GPU负载过高时,自动降低非核心特效的粒子数量(如技能尾焰、地面光效),在保证视觉核心体验的同时维持帧率稳定。在移动端,则采用“材质降级”策略,将复杂的高精度贴图转换为低精度版本,通过算法补偿细节损失。这些优化已初见成效——据2023年Q4的性能测试数据,主流中端设备开启高级外观后的平均帧率波动幅度从±15FPS降至±5FPS,掉帧感知率下降40%。

理性看待高级外观与性能的平衡关系。对于玩家而言,选择是否启用高级外观需权衡“视觉体验”与“操作流畅度”的优先级:若追求极致画质且设备性能达标,高级外观能显著提升游戏沉浸感;若设备配置较低或对操作流畅度有严苛要求(如FPS类游戏玩家),建议关闭非必要的动态特效,保留核心模型细节。从行业趋势看,“轻量化视觉设计”正成为新方向——通过程序化生成技术(如Procedural Generation)动态生成纹理,既保留视觉细节,又降低存储和渲染压力。未来,随着硬件性能的提升(如AI加速渲染)和算法的优化,高级外观与流畅实战的平衡或将被彻底打破,让“好看”与“好操作”不再矛盾。

归根结底,图卡盟高级外观在实战中是否卡顿、掉帧,本质是“技术实现”“设备能力”与“场景需求”三者博弈的结果。当前阶段,部分用户反馈的掉帧现象真实存在,但更多源于设备适配不足或场景负载峰值,而非外观设计本身的缺陷。随着平台优化技术的迭代和玩家认知的成熟,这一争议正逐步从“是否卡顿”转向“如何平衡”——让高级外观既成为视觉享受的加分项,而非操作体验的绊脚石,才是行业与玩家共同追求的目标。