图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?作为古埃及新王国时期最具标志性的考古遗址,这座位于帝王谷的墓室自1922年霍华德·卡特发现以来,便以其保存完好的状态和丰富的陪葬品闻名于世。然而,其核心吸引力并非仅限于物质遗存,而是围绕图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?这一命题展开的深层探索。这些神秘面纱不仅涉及历史谜团,更折射出人类对未知领域的永恒好奇,推动考古学、文化研究乃至现代科技的交叉发展。深入剖析这些面纱,需从其历史背景、未解之谜、考古价值及当代应用等多维度切入,以揭示其超越时空的深远意义。

图坦卡蒙法老墓室的发现本身就是一场揭开神秘面纱的序幕。1922年,卡特团队在帝王谷的挖掘中意外闯入这座未被盗扰的墓室,其内部结构紧凑而复杂,包括前厅、墓室、宝库和耳室,每个空间都布满象征性壁画和陪葬品。这种保存状态在古埃及法老墓中极为罕见,暗示着图坦卡蒙短命统治(约公元前1332-1323年)的特殊性——他年仅19岁便离世,墓室仓促完工,却因此避免了后世盗掘的破坏。图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?首先体现在其建筑布局的谜团上:墓室入口的密封设计、通道的隐蔽性,以及壁画中描绘的冥界场景(如《亡灵书》片段),都暗示着古埃及人对生死观的复杂诠释。这些元素并非随意堆砌,而是精心编织的“面纱”,旨在保护法老灵魂免受侵扰,同时向后人传递宗教仪式的密码。通过考古学家的解读,这些面纱逐渐褪去神秘外衣,揭示出古埃及文明的宇宙观,但部分细节如特定象形文的含义仍存争议,凸显了探索的持续性。

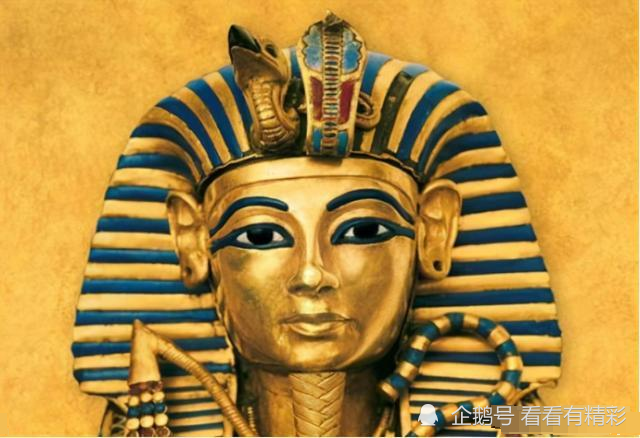

深入探究图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?,其核心未解之谜构成了最引人入胜的层面。首当其冲的是“诅咒面纱”——传说中墓室开启后,相关人士接连离奇死亡,如卡特的赞助者卡纳冯勋爵因蚊虫叮咬感染身亡,这被媒体渲染为“法老的诅咒”。尽管现代科学将其归因于古墓中的细菌或心理暗示,但这一面纱反映了人类对超自然力量的恐惧与幻想,成为流行文化中的永恒主题。其次,陪葬品之谜同样引人深思:墓室出土的5000余件文物,包括黄金面具、珠宝和战车,不仅展示了精湛工艺,更隐藏着象征性密码。例如,黄金面具上的蓝玻璃和青金石图案,可能代表天空与重生,但其具体宗教寓意尚未完全解码。这些神秘面纱并非孤立存在,而是交织成一张文化网络,挑战着考古学家的解读能力——如何区分艺术表达与实用功能,或如何理解图坦卡蒙作为少年法老的政治象征。此外,墓室中发现的植物种子和食物残骸,暗示着古埃及人对来世的物质准备,但其保存机制(如干燥环境的作用)仍需更多科学验证,体现了探索的动态性。

从价值与挑战视角审视,图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?在考古学领域具有不可估量的意义。其核心价值在于提供了一扇窥探古埃及社会全貌的窗口:陪葬品中的日常用品(如游戏棋和衣物)揭示了贵族生活细节,而壁画中的祭祀场景则映射出宗教仪式的复杂性。这些面纱的逐步揭开,推动了跨学科研究,如通过碳14测年技术确定文物年代,或利用DNA分析图坦卡蒙的家族遗传病,从而重构历史叙事。然而,挑战同样严峻:保护文物免受环境侵蚀(如湿度变化导致的木乃伊腐化)和解读未解之谜(如墓室中缺失的铭文记录)要求持续投入资源。这些挑战并非障碍,而是深化理解的催化剂,促使国际社会合作开发新技术,如非侵入性扫描仪,以最小化干预探索神秘面纱。更重要的是,这些面纱的探索强化了文化遗产保护意识,提醒我们:在信息爆炸时代,图坦卡蒙墓室的神秘面纱不仅是历史谜题,更是人类共享的精神财富,其价值远超物质层面。

在当代应用与趋势层面,图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?正被赋予新的生命力。数字技术的兴起,如3D建模和虚拟现实,使全球公众能沉浸式体验墓室内部,揭开面纱的门槛大幅降低。例如,大英博物馆的线上展览通过高清影像还原陪葬品细节,让教育者利用这些资源激发学生对古埃及文化的兴趣。旅游领域也受益匪浅——帝王谷的游客络绎不绝,带动埃及经济,同时促进文化外交,如国际考古合作项目。趋势上,人工智能正被应用于分析壁画模式,预测未解之谜的答案,如通过算法解码象形文的语法结构。这些应用并非简单复制,而是对神秘面纱的创造性转化,使其从静态遗产变为动态知识源。未来,随着基因编辑和纳米技术的发展,保护文物和解读面纱的精度将进一步提升,但需警惕商业化对神秘性的稀释——保持探索的纯粹性至关重要。

回归图坦卡蒙法老墓室藏着哪些神秘面纱?这一核心,其深层意义在于连接过去与现在,提醒人类在科技飞速发展中不忘对未知的敬畏。这些面纱的探索不仅丰富了历史认知,更塑造了集体记忆:它们是文化自信的基石,激励我们在全球化时代守护多元遗产。建议加强国际协作,如建立数字档案库共享研究成果,以平衡保护与传播;同时,通过教育项目培养新一代考古学家,确保神秘面纱的探索永续。最终,图坦卡蒙墓室的神秘面纱并非终点,而是起点——它昭示着人类对真理的永恒追求,在揭开面纱的过程中,我们不仅解读历史,更重塑自我认知。