夕颜卡盟24小时自动发卡,这平台靠谱吗?在数字商品交易日益频繁的当下,自动发卡平台已成为连接商家与用户的重要纽带,而“24小时自动发卡”更是许多平台主打的核心卖点。夕颜卡盟作为这一领域的参与者,其宣称的“全天候、无人化”发卡模式,确实抓住了商家对效率的追求,但“自动”与“高效”是否等同于“靠谱”?要回答这个问题,需从技术逻辑、运营机制、风险控制及行业生态等多个维度进行深度剖析。

自动发卡系统的本质是技术赋能,但技术稳定性是靠谱性的第一道门槛。夕颜卡盟的24小时自动发卡,依赖的是API接口对接、数据库实时同步及智能算法调度等技术组合。理论上,这套系统能实现用户下单后系统自动调用卡密、发送至用户指定邮箱或账户,全程无需人工干预,大幅缩短交易等待时间。然而,“自动”的背后隐藏着技术风险:若API接口与上游供应商(如游戏厂商、软件服务商)的对接不稳定,可能导致卡密调用失败;数据库若遭遇高并发访问,可能出现卡密重复发放或遗漏;算法逻辑若存在漏洞,可能被恶意用户利用刷取卡密。这些技术细节在平台宣传中往往被简化,但恰恰是决定用户体验的核心。例如,某同类平台曾因系统故障导致凌晨时段发卡延迟数小时,引发大量用户投诉,即便事后补偿,也损害了平台的信任度。夕颜卡盟是否建立了完善的技术冗余机制?是否进行过高并发压力测试?这些问题的答案,直接关系到其“自动发卡”的可靠性。

合规性与资质审核是靠谱性的根基,缺乏监管背书的平台难言长久。自动发卡平台涉及虚拟商品交易、资金结算、信息安全等多个敏感领域,合规运营是基本要求。夕颜卡盟是否具备ICP备案?是否接入持牌支付渠道?是否对入驻商家实行实名认证和资质审核?这些是判断其是否“靠谱”的关键依据。现实中,部分平台为追求规模扩张,降低商家入驻门槛,甚至允许无资质商家销售盗版、侵权商品,不仅损害消费者权益,更可能触碰法律红线。2023年某省网信办通报的案例中,某自动发卡平台因未对商家资质审核,导致大量盗版软件通过平台流通,最终被处以下架整改并罚款。夕颜卡盟若想在行业中长期立足,必须正视合规问题——24小时自动发卡再便捷,也无法成为规避监管的借口。

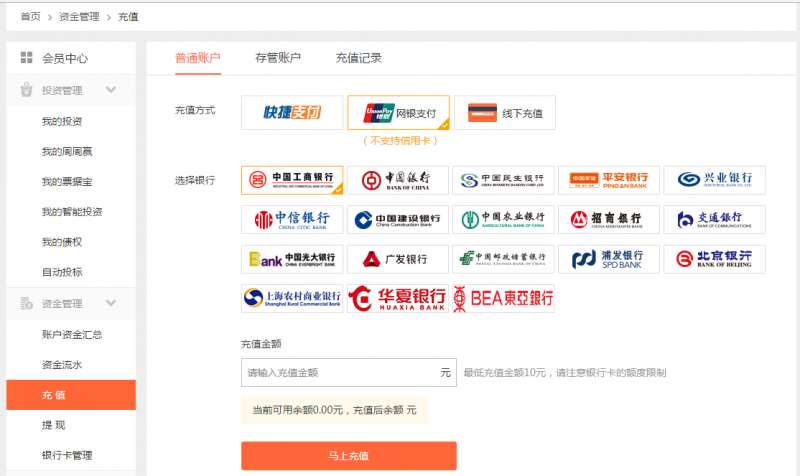

资金安全与售后机制是用户信任的试金石,自动发卡不等于“无责发卡”。在传统交易中,商家与用户可直接沟通解决售后问题,但自动发卡平台的“无人化”模式,使得资金结算和售后处理变得复杂。用户支付后,资金是否由第三方托管?若收到的卡密无效或过期,平台是否有介入调解的机制?夕颜卡盟若仅强调“自动发卡”的效率,却对售后责任语焉不详,显然难以让用户放心。事实上,靠谱的自动发卡平台应建立“交易担保”机制:用户付款后,资金暂存于平台,确认收卡无误后再结算给商家;同时设立专门的售后通道,对卡密问题进行仲裁。这种“效率”与“责任”的平衡,才是自动发卡平台可持续发展的关键。夕颜卡盟在这方面是否有明确规则?能否提供真实的售后案例?这些都需要用户仔细甄别。

行业生态的复杂性决定了“自动发卡”的靠谱性需动态评估,而非静态标签。当前自动发卡平台行业呈现“头部集中、尾部分散”的特点,头部平台凭借技术、资金和合规优势占据主要市场份额,而中小平台则通过低价竞争或差异化功能求生存。夕颜卡盟处于行业何种位置?其上游供应商资源是否稳定?下游用户群体是否优质?这些因素都会影响其运营稳定性。例如,若上游供应商频繁调整卡密价格或供货政策,夕颜卡盟的自动发卡系统若无法实时响应,将导致商家利润受损;若用户群体中恶意退款、刷单行为占比过高,平台的风控能力将面临严峻考验。靠谱的自动发卡平台,应能构建起健康的生态闭环——上游有稳定货源,下游有优质用户,自身有高效的风控和运营体系。夕颜卡盟若仅停留在“24小时自动发卡”的表面功能,而忽视生态建设,其“靠谱性”便无从谈起。

归根结底,夕颜卡盟24小时自动发卡是否靠谱,取决于其对“效率”与“责任”的平衡能力。技术上的“自动”解决了效率问题,但运营上的“合规”、资金上的“安全”、服务上的“负责”,才是“靠谱”的核心内涵。对于商家而言,选择自动发卡平台时,不应仅被“24小时”这样的时间标签吸引,更需考察其技术稳定性、合规资质、售后机制及行业口碑;对于夕颜卡盟自身而言,若想真正成为“靠谱”的平台,需在追求效率的同时,将技术能力转化为对用户和商家的责任担当——建立完善的风控体系、落实严格的资质审核、提供透明的售后保障。唯有如此,“24小时自动发卡”才能从一句宣传语,变成用户可信赖的服务承诺。在数字交易日益规范的今天,任何忽视责任而追求效率的平台,终将被市场淘汰;唯有技术与责任并重,才能真正赢得“靠谱”的评价。