天天卡盟吃鸡,这款游戏真的那么好玩吗?在战术竞技类游戏持续火爆的当下,“吃鸡”早已成为玩家群体中的高频词,而“天天卡盟吃鸡”凭借其独特的定位和运营策略,迅速吸引了大量关注。但“好玩”并非一个绝对标准,它取决于玩家对游戏机制、社交体验、付费设计等多维度的综合感知。要从专业视角拆解这个问题,需深入其核心设计逻辑与玩家实际体验的碰撞点。

游戏机制:经典框架下的微创新与同质化风险

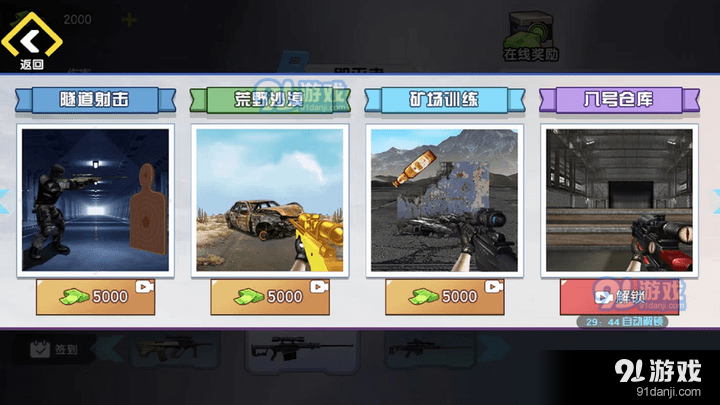

天天卡盟吃鸡的核心玩法延续了战术竞技的经典框架——百人同图、缩圈淘汰、搜集装备、最终存活。这种模式本身具备天然的紧张感和成就感,每一次安全区的转移、每一次遭遇战的爆发,都能刺激玩家的肾上腺素。但问题在于,当市场充斥着《和平精英》《PUBG Mobile》等成熟产品时,天天卡盟吃鸡的“微创新”是否足以支撑其差异化竞争力?例如,部分玩家反馈其地图设计缺乏记忆点,载具操控手感略显僵硬,枪械后坐力调节的细腻度不及头部竞品。这些细节上的差距,直接影响硬核竞技玩家的体验。不过,游戏在“快节奏”层面做了尝试——如缩短单局时长、增加高价值刷新点,试图吸引碎片化时间玩家。这种设计双刃剑:快节奏降低了入门门槛,却也压缩了战术纵深,可能导致游戏深度不足,长期游玩易感乏味。

社交属性:卡盟系统的“社交货币”与商业化边界

“卡盟”二字是这款游戏的核心标签,也是其区别于传统吃鸡游戏的关键。卡盟系统通过道具兑换、特权共享、战队任务等功能,将社交与付费深度绑定。理论上,这能强化玩家间的互动——比如战队成员通过共享卡盟道具提升整体战力,或通过交易系统建立玩家经济生态。但实际操作中,卡盟的“社交货币”价值往往被商业化稀释。部分玩家指出,高等级卡盟权限带来的装备加成、复活机会等,实质上形成了“付费门槛”,使得免费玩家在组队时处于劣势,破坏了竞技的公平性。更关键的是,过度强调卡盟的“社交价值”,可能导致游戏核心体验偏离“战术竞技”的本质,沦为“氪金社交”的载体。当玩家的胜负更多取决于卡盟等级而非操作与策略时,“好玩”的根基便会被动摇。

玩家分层:从“硬核吃鸡党”到“休闲社交党”的割裂

天天卡盟吃鸡的玩家群体呈现出明显的分层差异,这直接影响了对其“好玩度”的评价。对于追求极致竞技体验的“硬核吃鸡党”而言,游戏的平衡性、操作精度、匹配机制才是核心诉求。他们更在意枪械伤害模型是否合理、外挂打击是否到位、职业赛场是否有观赏性。而这类玩家往往对卡盟的付费设计持批判态度,认为其破坏了竞技纯粹性。相反,以“休闲社交党”为主的玩家群体,更看重游戏的娱乐性和社交属性。对他们来说,组队开黑的语音互动、搞笑的击杀特效、轻松的匹配机制,比胜负本身更重要。这类玩家可能对卡盟道具接受度更高,将其视为“社交润滑剂”而非“竞技障碍”。这种需求割裂,导致天天卡盟吃鸡陷入“两头不讨好”的困境:既难以满足硬核玩家对专业性的要求,又可能因过度商业化疏远休闲玩家。

长期价值:内容更新与玩家留存的双重考验

一款游戏的“好玩”不仅取决于初始体验,更在于其长期运营能力。天天卡盟吃鸡在内容更新层面,面临着持续创新的压力。战术竞技类游戏的同质化严重,若仅停留在地图轮换、武器上架等基础更新,玩家极易产生审美疲劳。尽管游戏尝试加入“创意工坊”模式,允许玩家自定义地图规则,但UGC内容的生态建设需要时间沉淀,且质量参差不齐。更重要的是,玩家留存的核心在于“正反馈循环”——通过合理的段位系统、成就体系、社交激励,让玩家在持续游玩中获得成长感。但当前游戏的段位匹配机制、奖励分配逻辑仍存在优化空间,部分玩家反映“连胜难、连败多”,挫败感大于成就感,这无疑削弱了长期游玩的动力。

回归本质:玩家的“好玩”标准是什么?

归根结底,“天天卡盟吃鸡是否好玩”的答案,藏在每个玩家的需求图谱里。对竞技爱好者而言,它可能因机制细节的不足而“不好玩”;对社交玩家来说,它可能因卡盟系统的互动性而“值得一玩”。但无论如何,一款成功的战术竞技游戏,需要在“竞技性”与“娱乐性”、“付费设计”与“公平体验”之间找到平衡点。天天卡盟吃鸡的尝试值得肯定——它试图通过卡盟系统重构吃鸡游戏的社交生态,但若忽视了对核心游戏体验的打磨,过度依赖商业化驱动,最终可能失去“好玩”的根基。玩家需要的不是“氪金就能赢”的捷径,而是每一次开火、每一次跑毒、每一次团战都能带来真实心跳体验的战场。唯有回归战术竞技的本质——公平、策略、对抗,才能真正回答“它是否好玩”这个问题。