天天酷跑作为国民级跑酷手游,其钻石系统一直是玩家追逐的核心资源——无论是解锁角色、购买道具还是升级装备,钻石的消耗速度往往远超官方产出。当“轻松刷钻”的广告在各大游戏社群、短视频平台铺天盖地而来,“卡盟刷钻石”成了许多玩家的“捷径”诱惑。但这条捷径背后,藏着“靠谱吗?真的有效吗?”的致命疑问。

刷钻的“有效性”本质是违规表象,而非真实权益

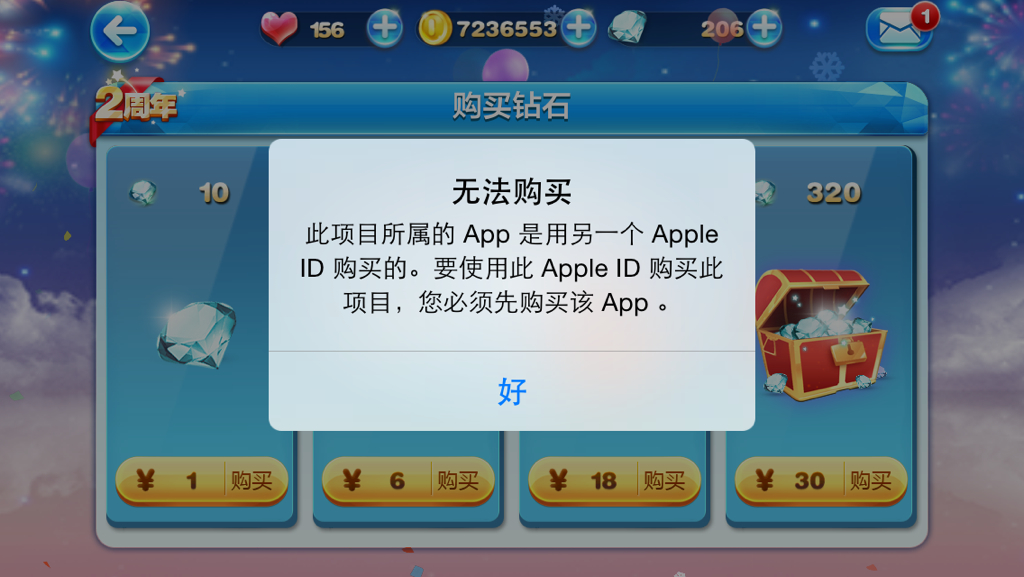

所谓“卡盟”,本质是第三方虚拟道具交易平台,聚合了各类游戏资源的低价供应渠道。在“天天酷跑卡盟刷钻石”的场景中,常见操作模式有三类:一是通过脚本模拟游戏行为,批量“刷取”本需玩家逐步积累的钻石;二是利用游戏历史版本或客户端漏洞,非法生成钻石数据;三是低价出售官方渠道的“折扣钻石”,实则可能是通过盗号、黑卡充值等灰色手段获取的资源。从表象看,部分玩家确实能在短时间内收到大量钻石,角色、皮肤快速升级,但这种“有效”建立在破坏游戏规则的基础上。官方对虚拟货币的生成、流转有严格的技术监控,任何非正常途径的钻石获取都会被标记为“异常数据”——短期“到账”不等于“永久有效”,一旦被系统检测,轻则扣除违规钻石,重则直接封禁账号,多年的游戏积累可能瞬间清零。

卡盟刷钻的“不靠谱”是系统性风险,而非偶然个案

玩家选择“卡盟刷钻石”,往往被“低价”“秒到”“无限制”等宣传语吸引,却忽视了背后隐藏的多重风险。首先是账号安全风险:多数卡盟要求玩家提供游戏账号密码甚至绑定手机号,以便“代刷”或“直充”,这些信息一旦泄露,可能导致账号被盗、财产转移,甚至被用于其他违法活动。其次是经济损失风险:卡盟交易多通过私下转账、第三方支付平台完成,缺乏官方担保,玩家支付费用后,可能遇到“收钱跑路”“到账后反封号”等情况,维权成本极高。更严重的是法律风险:根据《网络游戏管理暂行办法》,任何单位和个人不得利用网络游戏从事赌博、诈骗等违法活动,不得使用外挂、漏洞等破坏游戏公平性的工具。“天天酷跑卡盟刷钻石”本质上是对游戏规则的破坏,情节严重者可能涉嫌违反《网络安全法》或构成刑事犯罪。去年某游戏平台就曾通报多起“刷钻封号”案例,涉及玩家超万人,其中部分因与卡盟深度合作,甚至被追究法律责任。

刷钻现象的根源:玩家需求与官方机制的失衡

为什么“天天酷跑卡盟刷钻石”屡禁不止?深层原因在于玩家需求与官方游戏设计之间的矛盾。一方面,游戏内高价值道具(如稀有角色“冰原狼”“审判女王”)价格高昂,通过正常任务、活动获取周期长达数月,部分玩家为追求“即时满足”铤而走险;另一方面,官方虽推出“签到奖励”“在线福利”等免费获取渠道,但产出效率与消耗速度严重不匹配,迫使非氪金玩家寻求“捷径”。此外,社交攀比心理也推波助澜:在好友排行榜、公会战中,钻石数量直接影响角色战力和社交地位,部分玩家为“面子”选择刷钻,却不知这种破坏公平的行为最终会损害整个游戏生态——当大量玩家通过外挂获得资源,普通玩家的游戏体验会被严重挤压,最终导致用户流失,游戏热度下降。

行业视角:虚拟经济生态的健康发展需多方共治

从游戏行业角度看,“天天酷跑卡盟刷钻石”绝非孤立现象,而是虚拟经济治理的缩影。官方作为游戏规则制定者,需平衡“付费设计”与“公平体验”:可通过优化钻石产出机制(如增加日常任务奖励、推出限时兑换活动),降低非氪金玩家的获取门槛;同时升级技术反制系统,利用AI监测异常数据,对刷钻行为实现“实时拦截”。监管部门则需加强对第三方交易平台的监管,打击非法游戏外挂、盗号等黑色产业链,从源头上切断“卡盟”的生存空间。而玩家作为生态主体,应树立“健康游戏”观念:虚拟财产的价值在于通过合规途径获得,游戏乐趣在于挑战与成长的平衡,而非依赖外挂“走捷径”。去年某游戏官方推出的“合规玩家保护计划”,通过举报奖励、账号保险等措施,引导玩家主动抵制刷钻,使游戏环境显著改善,便是多方共治的成功案例。

对普通玩家而言,“天天酷跑卡盟刷钻石”看似是“聪明选择”,实则是饮鸩止渴。真正的“靠谱”从来不是钻规则的空子,而是在游戏规则内享受成长的乐趣——无论是通过耐心任务积累钻石,还是参与官方活动赢取限定奖励,这种“有效”才经得起时间检验。毕竟,虚拟世界的成就感,永远建立在公平与诚信的基础上。与其冒险刷钻毁号,不如回归游戏本质:在酷跑的赛道上,用每一次跳跃、每一次冲刺,书写属于自己的真实战绩。