卡盟平台的自动下单功能在提升交易效率的同时,也因操作失误、系统响应延迟或设置疏忽等问题,给用户带来了不必要的资金损失与订单纠纷。如何关闭卡盟自动下单功能,防止误操作,已成为保障账户安全的核心议题。这一功能的本质是通过预设规则实现订单的自动提交,但其“自动化”属性恰恰隐藏着风险——当用户在未确认商品、数量或金额的情况下触发条件,系统便会执行下单指令,导致重复支付、错误购买甚至账户盗用。因此,掌握科学的关闭方法与配套的防误策略,不仅是技术层面的操作需求,更是用户主动管理交易风险的关键能力。

卡盟自动下单功能的误操作风险具有隐蔽性与连锁性。不同于手动下单的即时确认环节,自动下单依赖预设条件,例如“账户余额达标时自动购买”“库存更新时立即下单”等,这些条件可能在用户未察觉时被触发。例如,部分用户为抢购热门商品开启“库存提醒自动下单”,却因未设置数量上限导致系统重复提交订单,造成资金占用;商家用户若误将“测试环境”的自动下单规则同步至生产环境,可能引发批量错误订单,引发供应链混乱。更严重的是,若账户被恶意登录,攻击者可通过修改自动下单规则实现盗刷,此时关闭功能成为止损的第一道防线。这些风险并非偶然,而是“自动化”与“人工监控”失衡的必然结果,凸显了关闭功能的必要性。

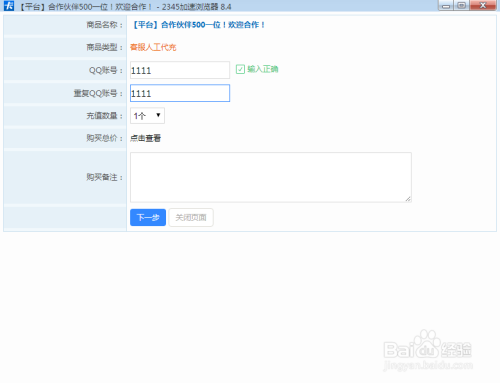

关闭卡盟自动下单功能需结合平台特性与终端类型,分步骤精准操作。在PC端操作时,用户需登录账户后进入“交易设置”或“自动化工具”板块,找到“自动下单管理”选项,关闭对应商品的开关状态。部分平台(如虚拟商品交易类卡盟)会将该功能与“支付免密”绑定,此时需同时关闭“免密支付+自动下单”的组合权限,避免仅关闭前者而后者仍生效。移动端操作则更注重界面交互的细节,例如在APP的“我的-安全设置-自动下单”路径中,需逐项检查已开启的商品列表,通过“编辑”按钮关闭开关,并确认系统提示“功能已停用”的反馈。值得注意的是,部分卡盟平台为提升用户体验,将自动下单功能命名为“智能补单”“秒杀助手”等,用户需主动识别这些别称,避免因术语差异遗漏关闭步骤。

进阶防误策略需从“被动关闭”转向“主动管控”。单纯关闭功能仅能解决基础问题,更需通过权限分层与二次验证构建多重防线。例如,对大额自动下单设置“指纹/面容支付确认”,即便规则触发,也需生物识别验证才能完成支付;对商家用户可启用“审批流”机制,自动下单指令需经管理员复核后执行,从流程层面杜绝误操作。此外,定期检查自动下单规则的有效性至关重要——用户应每季度登录平台核查已关闭功能是否被意外开启(如系统更新导致默认重置),同时清理长期未使用的商品规则,避免历史设置成为潜在风险点。这些策略的核心逻辑是:自动化工具的本质是“辅助”,而非“替代”,用户需始终保持对交易流程的最终控制权。

特殊场景下的自动下单管理需更具针对性。例如,在“批量采购”场景中,商家用户可能需要临时开启自动下单以应对促销活动,此时应设置“时间窗口+金额上限”双重限制,例如“仅在每日10:00-12:00开启,单笔订单不超过500元”,避免因流量激增导致规则失控;对个人用户而言,若长期不使用卡盟平台,建议彻底停用自动下单功能而非仅关闭单个商品,可通过“账户冻结”或“功能全停”选项,彻底切断自动化交易路径。此外,部分卡盟平台支持“场景化自动下单”,如“游戏点卡余额低于10元时自动充值”,此时用户需明确“余额阈值”与“充值金额”的合理性,避免因设置过低(如阈值1元)触发频繁误操作。

用户习惯培养与平台功能优化是减少误操作的长期解决方案。从用户端看,需建立“交易前确认”的意识:开启自动下单前,务必核对商品规格、价格与库存信息,并关闭非必要商品的自动权限;从平台端看,卡盟服务商应优化功能设计,例如在自动下单规则设置时增加“强制预览”环节,让用户确认订单详情后再保存规则,或在关闭功能时提供“风险提示”,明确告知关闭后需手动下单的注意事项。这种“用户主动+平台引导”的协同模式,既能降低误操作概率,又能提升平台服务的安全性与人性化程度。

关闭卡盟自动下单功能,防止误操作,看似是单一技术动作,实则是用户在数字交易中主动掌控风险能力的体现。在虚拟商品交易日益频繁的当下,每一次规则的关闭、每一次权限的确认,都是对账户安全的加固。唯有将“关闭功能”作为起点,结合进阶策略与场景化应用,才能在效率与安全间找到平衡,让卡盟平台真正成为便捷可靠的交易工具,而非风险的温床。