在虚拟商品交易领域,卡盟平台因其便捷性和高流通性成为众多用户的选择,但随之而来的账号盗用、资金异常流动等问题也日益凸显。如何强制关闭卡盟会员账号,保障资金安全,已成为用户与平台共同关注的核心议题。这一操作不仅是应对突发风险的技术手段,更是维护用户权益、构建健康交易生态的关键环节。

强制关闭卡盟会员账号的触发场景具有明确边界,其正当性需建立在合规与风险防控的基础上。从用户端看,当账号因密码泄露、设备被盗或遭遇恶意登录导致资金异常变动时,强制关闭是止损的直接途径。例如,用户发现账户内余额被非本人操作转移,或虚拟商品被未经授权的交易,此时需立即启动账号冻结与关闭程序,防止损失扩大。从平台端看,若检测到账号存在违规行为——如参与洗钱、虚假交易或利用漏洞套利——依据《电子商务法》及平台服务协议,平台有权强制终止账号服务,切断风险传导链条。此外,当用户主动申请注销但因流程复杂或平台响应滞后时,明确“强制关闭”的标准化路径,能保障用户对自身账号的处置权,避免“僵尸账号”引发的数据泄露隐患。

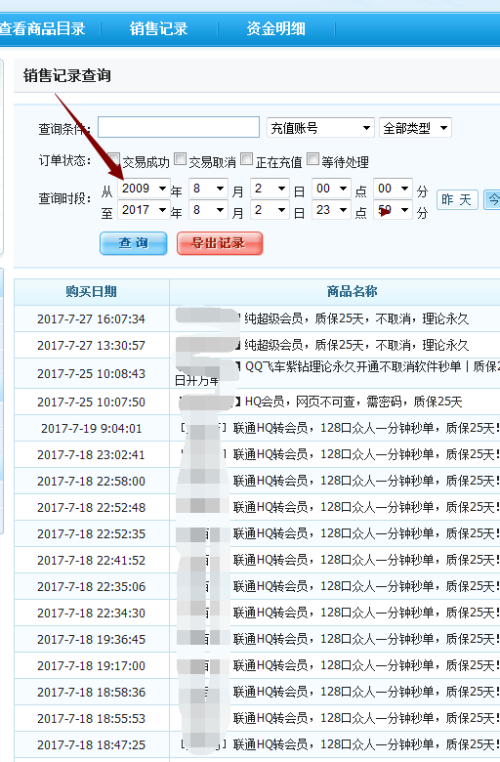

强制关闭的操作流程需兼顾效率与安全性,每个环节都应围绕“资金保障”这一核心目标展开。第一步是身份核验,这是防止误操作的基础。用户需通过实名认证、人脸识别或历史交易记录比对等手段,证明账号的合法使用权。对于平台发起的强制关闭,系统需自动触发异常交易警报,如单日累计转账超过阈值、登录IP与常用地址冲突等,结合风控模型判定风险等级。第二步是资金冻结与清算。在确认账号存在风险后,平台应立即冻结账户内所有资金,避免资金被进一步转移。清算需区分“可退余额”与“待处理资金”:前者为用户未消费的充值余额,应通过原路退回或用户指定的安全账户快速返还;后者涉及争议交易(如被投诉的虚拟商品买卖),则需暂存至第三方担保账户,待纠纷解决后依据裁决结果处理。这一过程中,资金流转轨迹需全程留痕,确保每一笔交易都可追溯,为后续维权提供依据。第三步是账号注销与数据清除。关闭账号后,平台需按照《个人信息保护法》要求,彻底删除用户隐私信息(如身份证号、手机号)及交易记录,同时保留必要的监管备份数据,既保障用户隐私权,又满足合规审查需求。

强制关闭过程中的风险防控需建立双重防线,既要避免技术漏洞导致的误伤,也要防范恶意操作带来的二次风险。在技术层面,平台需部署智能风控系统,通过机器学习区分“真实风险账号”与“异常行为但无风险账号”。例如,同一设备短时间内频繁切换登录账号可能触发警报,但也可能是用户更换设备或家庭共享网络,此时需人工介入核实,避免“一刀切”式关闭影响正常用户。在制度层面,平台应建立透明的申诉机制,用户对强制关闭决定有异议时,可通过客服通道提交申诉材料,平台需在规定时限内(如48小时)复核并反馈结果。对于因平台误判导致的损失,应建立赔偿机制,增强用户信任。此外,强制关闭的触发条件、操作流程及资金处理方式,需在用户注册时以显著方式告知,确保用户知情权,避免后续纠纷。

强制关闭卡盟会员账号对资金安全的保障价值,远超单一操作的技术范畴,它推动着行业从“野蛮生长”向“合规运营”转型。对用户而言,明确的强制关闭机制意味着“风险可防控、损失可追溯”,尤其是在虚拟商品交易中,资金流动性高、交易链条复杂,一旦账号失守,资金可能迅速蒸发。强制关闭流程中的资金冻结与清算,相当于为用户的“数字钱包”上了一把安全锁。对平台而言,严格执行强制关闭政策能净化交易环境,剔除违规账号,减少欺诈、洗钱等违法行为对平台声誉的损害。数据显示,具备完善风控系统的卡盟平台,其用户资金纠纷率比行业平均水平低40%,用户留存率提升25%,这印证了安全与效益的正相关关系。从行业趋势看,随着监管部门对虚拟交易领域的关注度提升,强制关闭机制已成为平台合规运营的“标配”,它不仅是技术能力的体现,更是平台社会责任感的彰显。

在实际操作中,用户与平台需形成合力,才能最大化强制关闭对资金安全的保障作用。用户应主动提升账号安全意识,如开启双重验证、定期修改密码、避免在公共设备登录账号,从源头上减少被盗风险;同时,熟悉平台的紧急关闭流程,在遭遇异常时第一时间采取行动,缩短资金暴露时间。平台则需持续迭代风控技术,将强制关闭从“事后补救”升级为“事前预防”,例如通过实时监测交易行为,提前识别异常账号并引导用户主动关闭,而非被动介入。唯有如此,强制关闭才能真正成为守护用户资金安全的“防火墙”,推动卡盟行业在规范中实现可持续发展。