在社交媒体时代,情侣空间作为记录情感、展示亲密的专属场景,其“访客数量”往往被赋予特殊意义——有人视作关系热度的证明,有人当作社交圈中的“隐形名片”。这种需求催生了灰色产业链,“卡盟刷情侣空间访客”应运而生,成为部分人追逐“数据繁荣”的工具。但刷出来的访客真能带来预期的价值吗? 其背后隐藏的技术逻辑、社交风险与真实效果,远比想象中复杂。

卡盟刷访客:技术逻辑与操作本质

所谓“卡盟”,本质是虚拟商品交易平台,最初以游戏充值、软件激活码为主,后延伸至“流量服务”领域。刷情侣空间访客,正是其衍生业务之一。从技术实现看,主要有三种路径:一是“模拟器批量操作”,通过虚拟机或脚本程序模拟大量真实设备IP,自动访问目标情侣空间;二是“真人众包刷量”,利用兼职人员手动点击,配合随机停留时间、浏览轨迹,降低机器识别风险;三是“交叉互访联盟”,用户加入刷量群组,互相点击对方空间,形成“虚假流量闭环”。

这些操作的核心逻辑是“数据造假”,但卡盟平台会刻意包装成“精准流量推广”,强调“真实设备IP”“随机访问时段”“真人模拟行为”等卖点。价格方面,根据访客数量和“质量”等级,从几十元刷1000访客到数百元刷“高粘性访客”(含点赞、评论模拟)不等,形成梯度化服务。然而,无论技术如何迭代,其本质仍是“用虚假数据填充真实需求”,与平台倡导的“真实社交”背道而驰。

表面效果:虚荣心的即时满足与数据幻觉

对使用者而言,刷情侣空间访客最直接的“效果”是满足虚荣心。当访客列表从寥寥数人暴增至数百人,情侣空间的“人气值”飙升,发布动态时的“被关注感”会显著增强。部分用户会截图分享至朋友圈或群聊,将“高访客量”作为“感情稳定”“受欢迎”的象征,在社交比较中获得短暂的心理优势。

此外,卡盟刷访客还可能带来“间接社交资本”。例如,在共同好友看到高访客量后,可能主动询问“最近很受欢迎啊”,引发对情侣关系的正面讨论;甚至在一些依赖“数据热度”的社交场景中,高访客量能成为话题谈资,提升关系在社交圈中的“可见度”。这种“数据幻觉”让使用者误以为,虚假的访客数量能转化为真实的社会认同。

深层效果:虚假繁荣下的真实价值损耗

然而,刷访客的“效果”仅停留在表面,深层却可能带来真实价值的损耗。首先,情侣空间的核心功能是情感记录与互动,而非数据竞赛。当访客量成为唯一追求,用户会陷入“重数量轻质量”的误区:为了维持“高热度”,频繁发布低质内容,或过度关注访客数量而非互动质量,反而稀释了情感表达的真实性。例如,情侣本应通过共同旅行、纪念日等动态记录亲密瞬间,却因“需要保持更新”而发布琐碎日常,导致空间内容同质化,失去情感温度。

其次,虚假访客会干扰真实社交判断。对访客列表的过度关注,可能引发不必要的猜忌:看到陌生访客时,会怀疑“是否是情敌”;发现访客数量突降时,又会焦虑“是不是关系出了问题”。这种基于虚假数据的情绪内耗,反而加剧了关系中的不安全感。更关键的是,当双方将精力投入“维护数据”而非“经营感情”,亲密关系的本质——信任、理解、共同成长——会被数据指标所掩盖。

风险与挑战:平台规则、数据安全与道德边界

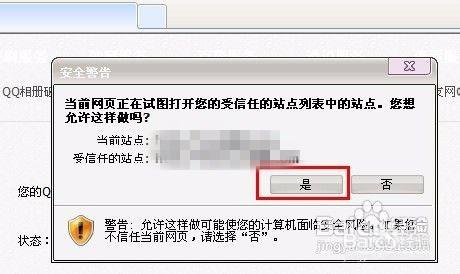

刷情侣空间访客的“效果”还面临多重现实挑战。从平台规则看,微信、QQ等社交平台均明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到异常流量,轻则限制情侣空间功能,重则账号被封禁。卡盟平台虽宣称“防封技术”,但算法升级是持续过程,所谓“高安全性”往往只是侥幸心理,使用者随时面临“数据清零”的风险。

数据安全方面,向卡盟提供情侣空间账号密码或访问链接,可能泄露隐私信息。部分黑卡盟会窃取用户好友列表、聊天记录,甚至用于其他非法活动。此外,从道德角度看,刷访客本质是对社交真实性的欺骗,若被好友发现,不仅损害个人信誉,还可能破坏信任关系,与“情侣空间增进感情”的初衷背道而驰。

趋势反思:真实互动才是关系长久的核心

随着社交平台对虚假流量打击力度加大,用户对“数据真实性”的认知提升,“卡盟刷情侣空间访客”的生存空间正被压缩。更重要的是,情感关系的维系从来不是靠“访客数量”堆砌,而是真实的互动与陪伴。与其花费金钱刷虚假访客,不如将精力投入到更有意义的行动:共同规划旅行、记录日常小确幸、在动态下真诚评论对方的分享——这些真实的互动,才是情侣空间最珍贵的“访客”。

真正的“热度”,从来不是数字的堆砌,而是情感的共鸣。 当我们放下对虚假数据的执念,回归亲密关系的本质,才能发现:情侣空间的真正价值,不在于有多少人“来访”,而在于两个人如何“在场”。