在社交平台竞争日益激烈的当下,不少用户试图通过捷径提升账号影响力,“卡盟说说刷赞”便是其中一种备受争议的方式。所谓卡盟,通常指提供虚拟商品交易的平台,涵盖游戏币、软件服务、流量数据等,而“说说刷赞”则是通过这些渠道购买点赞服务,在QQ空间、微信朋友圈等动态下快速增加点赞数量。这种操作被包装成“轻松涨粉”“提升人气”的解决方案,但其真实效果究竟如何?背后又隐藏着哪些未被言明的代价?刷赞看似解决了数据焦虑,实则可能陷入“虚假繁荣”的陷阱,其短期便利与长期风险间的博弈,值得每一位社交用户警惕。

卡盟说说刷赞的操作逻辑:“轻松”背后的技术依赖与成本转嫁

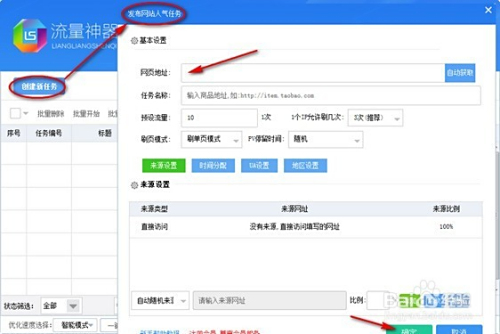

“卡盟说说刷赞”的“轻松”感,源于其高度标准化的操作流程。用户只需在卡盟平台选择“说说点赞”服务,输入动态链接、 desired 点赞数量,支付几元至几十元不等的费用,即可在短时间内(通常是几分钟到几小时)收获数百甚至数千点赞。这种服务的技术实现,多依赖模拟用户行为脚本或“养号”矩阵——通过大量虚假账号或被控制的真实账号,批量对目标动态进行点赞。卡盟平台作为中介,将分散的“刷手资源”与需求方对接,形成了一条低门槛、高效率的灰色产业链。

然而,“轻松”的另一面是成本转嫁。用户支付的费用看似不高,实则隐含多重风险:一是账号安全风险,部分卡盟要求用户提供社交平台账号密码以“精准刷赞”,极易导致信息泄露或被盗用;二是数据真实性成本,虚假点赞无法带来真实互动,反而可能因点赞量与评论、转发量严重失衡,引发平台算法对账号异常的判定;三是道德成本,刷赞本质是对社交规则的不尊重,长期依赖可能扭曲用户对真实社交价值的认知。当“轻松”建立在技术漏洞和灰色产业链之上,这种“便利”的可持续性本身便值得怀疑。

“效果”的多维审视:短期虚荣与长期反噬的失衡

从表面看,卡盟说说刷赞的“效果”立竿见影——一条普通说说突然收获上千点赞,确实能在短期内满足用户的虚荣心,或在特定场景(如朋友圈展示、社交证明)中营造“受欢迎”的假象。但这种效果仅停留在数据层面,缺乏真实社交价值支撑。点赞的本质是内容情感共鸣或价值认同的体现,而刷赞制造的“虚假认同”,如同空中楼阁,无法转化为真实的社交关系或商业价值。例如,商家若依赖刷赞推广产品,看似高互动率的动态可能带来零实际咨询,最终损害品牌信誉;个人用户若长期刷赞,反而会因缺乏真实互动而陷入“社交孤独”,毕竟没有人愿意与一个只活在数据泡沫中的“假人”建立深度连接。

更值得警惕的是长期反噬。当前主流社交平台已具备成熟的反作弊系统,通过分析点赞行为的时间分布、账号活跃度、设备指纹等数据,能精准识别异常点赞。一旦账号被判定为“刷量”,可能面临限流(内容推荐量降低)、降权(账号权重下降)甚至封禁的风险。这种“得不偿失”的后果,在追求“轻松”的用户中往往被低估——为了一时的虚荣,牺牲账号长期积累的信誉和流量,显然是短视的。此外,随着用户对虚假数据的辨别能力提升,过度刷赞反而可能引发负面评价,被贴上“虚荣”“造假”的标签,得不偿失。

行业趋势与用户理性:从“流量崇拜”到“价值回归”

社交平台的发展正经历从“流量崇拜”到“价值回归”的转变。早期,平台算法倾向于推荐高互动率内容,间接催生了刷量产业链;但如今,算法已更注重内容的真实性与用户参与深度——一条动态的“健康度”不再由点赞数量单一决定,而是综合考量评论、转发、收藏、停留时长等多维度数据。这意味着,刷赞带来的“虚假高赞”在算法面前的权重正在降低,真实、优质的内容反而更容易获得自然流量。例如,某社交平台近期调整推荐机制后,那些引发用户深度讨论的动态,即使点赞量不高,也能获得更多曝光,这无疑是对“刷赞”行为的釜底抽薪。

对用户而言,与其将时间和金钱投入卡盟说说刷赞这类“伪捷径”,不如回归社交本质——通过真实的内容输出、真诚的互动交流积累影响力。无论是个人账号还是商业账号,长期价值的核心永远是内容质量:一篇引发共鸣的文案、一组有温度的照片、一次真诚的互动,远胜过千篇一律的虚假点赞。社交的本质是连接,而非数字游戏;当用户放下对“点赞数”的执念,转而关注如何为他人提供价值时,真正的“效果”——即健康、可持续的社交关系与影响力——才会自然显现。

结语:拒绝数据泡沫,拥抱真实社交价值

卡盟说说刷赞的“轻松” illusion,掩盖不了其虚假本质与潜在风险。在社交平台日益规范、用户理性不断提升的今天,依赖刷赞制造的“人气”如同沙滩上的城堡,看似华丽却一触即溃。真正的社交影响力,从来不是靠数字堆砌出来的,而是源于持续的价值输出和真实的情感连接。与其在灰色产业链中寻找捷径,不如沉下心来打磨内容、经营关系——毕竟,社交的意义不在于“有多少人点赞”,而在于“有多少人因你而温暖”。