卡盟平台作为虚拟商品交易的重要场景,其交易安全直接关系到平台生态的稳定性与用户信任度。在虚拟商品高频、小额、高流通特性的背景下,供货商权限设置成为保障交易安全的核心防线——若权限划分模糊或管理失当,极易引发越权操作、数据泄露、恶意退款等风险,进而损害平台与用户的共同利益。如何通过科学的权限设计实现“权责对等、风险可控”,成为卡盟平台运营管理的关键命题。

权限设置的核心逻辑:以最小必要原则构建安全边界

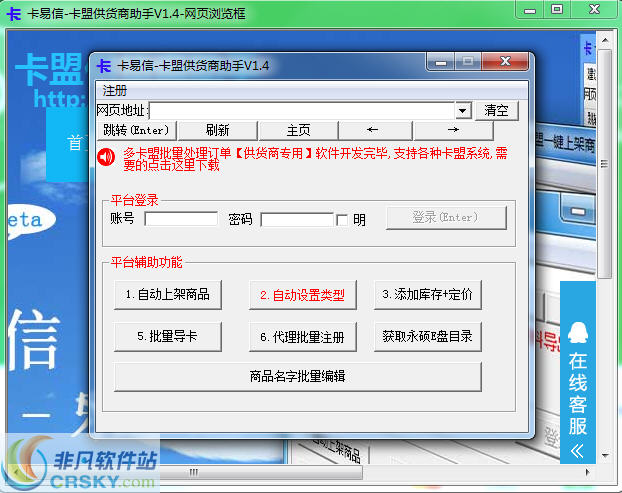

权限管理的本质是通过“限制”换取“安全”,而最小必要原则是限制的基准。在卡盟场景中,这意味着供货商的权限应与其业务需求严格匹配,避免“权限冗余”。例如,普通供货商仅需具备商品上架、订单确认、库存更新等基础权限,无需接触用户隐私数据或平台财务系统;而核心供货商可被赋予价格调整权限,但需限定调价幅度范围(如单次调价不超过5%),并通过系统二次校验。这种“按需分配、动态约束”的机制,能从源头减少权限滥用风险。实践中,平台需对供货商进行分级管理:一级供货商(平台直签)可开放高级数据看板权限,便于其分析销售趋势;二级供货商(代理商)则仅能查看自身订单数据,且数据需脱敏处理——通过权限层级与数据范围的精细化切割,构建“纵向分级、横向隔离”的安全网络。

关键权限模块的精细化管控:从商品到全链路覆盖

卡盟交易涉及商品管理、订单处理、资金结算等多个环节,每个环节的权限设置需独立且联动。在商品管理端,供货商的上架权限需通过“资质预审+关键词过滤”双重校验,避免违规商品(如虚拟货币、非法服务)流入平台;同时,商品信息修改权限应设置“冷却期”,如上架后24小时内不可修改核心参数(如价格、规格),防止供货商通过“低价引流后临时涨价”等欺诈手段损害用户权益。在订单处理端,供货商的接单权限需与库存阈值联动——当库存低于安全线时,系统自动暂停其接单权限,避免超卖风险;退款权限则需引入“信用评分机制”,对历史退款率超过10%的供货商自动降低退款审批权限,改为平台人工审核,从资金流角度减少恶意退款损失。

尤为重要的是数据权限管控。虚拟商品交易中,用户数据(如联系方式、购买记录)是敏感信息,供货商仅能通过加密接口获取脱敏后的交易统计(如“某商品日销量”),而非具体用户信息。部分平台尝试采用“数据水印”技术,将供货商ID嵌入导出数据中,一旦发生数据泄露,可快速定位源头——这种“权限+技术”的双重防护,能有效遏制数据黑产流通。

技术赋能与制度约束:构建动态权限管理体系

静态权限分配难以应对复杂多变的交易环境,动态调整与全流程监控成为必然选择。技术上,平台可引入RBAC(基于角色的访问控制)模型,将供货商权限与角色绑定,当供货商业务类型变更(如从单一商品扩展至多品类)时,通过角色切换实现权限批量调整,避免人工操作失误。同时,操作日志审计系统需实时记录所有权限行为,如“供货商A于14:30尝试修改B商品价格”,日志需保存180天以上,并支持按时间、操作类型等维度检索,确保责任可追溯。

制度层面,需建立“权限申请-审批-使用-回收”全生命周期管理机制。新供货商入驻时,权限默认为“观察期状态”,仅开放基础功能;观察期内无违规记录,逐步开放权限;若出现恶意刷单、数据泄露等行为,立即触发权限回收机制,并将其纳入平台黑名单。此外,定期权限审计必不可少——每季度对供货商权限进行全面复核,清理长期未使用或冗余权限,确保权限体系始终处于“精简、高效、安全”状态。

挑战与破局:从“被动防御”到“主动风控”

当前,卡盟权限管理仍面临三大挑战:一是跨平台权限协同难题,当供货商同时入驻多个平台时,易出现“权限套利”(如利用某平台的高权限在其他平台违规操作);二是内部权限滥用风险,平台管理员若拥有过高的供货商权限,可能引发“权力寻租”;三是新型技术滥用,如供货商通过API接口漏洞绕过权限限制获取数据。

破解这些挑战,需从“被动防御”转向“主动风控”。在跨平台协同方面,可推动行业建立“供货商信用联盟”,共享违规记录与权限评级,实现“一处失信,处处受限”;针对内部权限,引入“双人审批制”,供货商权限变更需由运营与风控部门共同确认,避免单一权限失控;面对技术漏洞,需定期开展“渗透测试”,模拟黑客攻击场景,及时发现并修复权限系统薄弱环节。

卡盟交易安全的本质,是“信任”的数字化构建。供货商权限设置并非简单的技术操作,而是平台治理能力的体现——唯有通过“权限精准化、管理动态化、风控前置化”,才能在保障供货商合理经营需求的同时,筑牢交易安全防线。随着虚拟商品市场的持续扩张,权限管理将向“智能化”演进:AI算法可根据供货商行为数据自动识别异常权限请求,区块链技术可实现权限变更的不可篡改记录。但无论技术如何迭代,以“最小必要”为内核、以“权责对等”为准则的权限设置逻辑,始终是卡盟平台安全发展的基石。