当前卡盟支付领域正面临用户体验与安全需求的深度博弈,商户在设置支付系统时常陷入“便捷易用”与“严格风控”的两难。如何科学设置卡盟支付,实现流程简化、操作便捷与安全防护的三重目标,已成为行业亟待破解的核心命题。这不仅是技术层面的优化,更是对用户支付习惯、风险控制逻辑与商业场景需求的系统性整合。

便捷性是卡盟支付设置的用户基础,需从“减少摩擦”与“提升效率”双维度切入。支付流程中的冗余步骤是用户流失的关键因素,因此接口标准化与通道聚合成为首要解决方案。商户应通过统一API接口协议,将微信支付、支付宝、银联等主流支付通道进行聚合封装,避免用户因支付方式不匹配而中断交易。例如,游戏充值场景中,支持“一键跳转至微信/支付宝/银联”的支付选择页,用户无需切换应用即可完成支付,操作步骤从传统的6步缩减至3步以内。此外,智能表单技术的应用能显著提升填写效率——通过历史交易数据自动填充用户手机号、收货地址等信息,新用户首次支付时仅需输入核心验证内容,老用户则支持“一键复用”上次信息,大幅降低手动输入负担。对于高频交易场景,还可引入“免密支付+限额管理”机制,如小额虚拟商品购买设置50元以下免密支付,既提升支付速度,又通过限额控制风险。

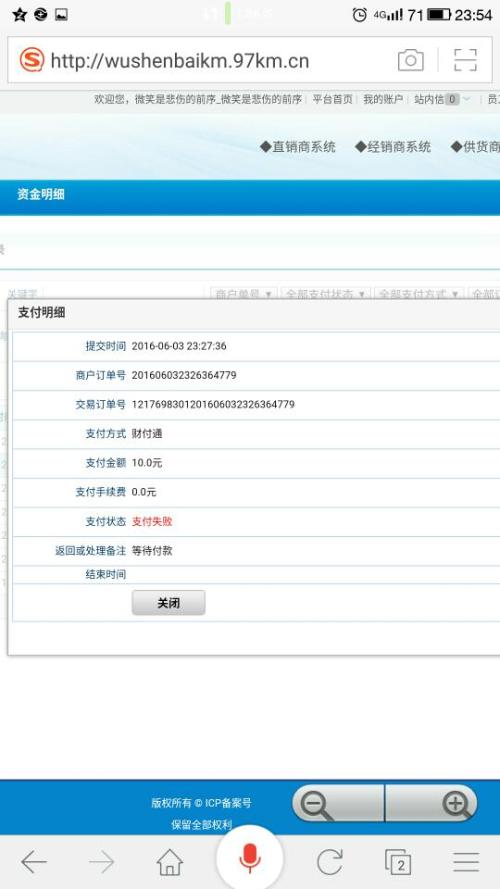

流程简化需兼顾“用户端直观操作”与“商户端高效管理”的平衡。用户侧,支付确认页的设计应遵循“信息极简”原则,将订单金额、商品名称、支付方式等关键信息集中展示,避免无关信息干扰;同时支持“支付失败自动重试”与“多种支付方式快速切换”功能,解决用户因网络波动或支付方式临时失效导致的操作中断问题。商户侧,后台管理系统的可视化与自动化是核心——通过实时交易监控看板,商户可直观查看支付成功率、异常订单等数据;设置“智能分账”规则后,系统自动按预设比例将资金分配至商户、平台、代理商等账户,减少人工对账成本。例如,在卡盟分销场景中,可配置“订单完成后自动分账至上游供应商账户”,实现交易到账与分账同步完成,流程耗时从传统的24小时缩短至实时到账。

安全防护是卡盟支付的底线,需构建“事前预防-事中监控-事后追溯”的全链路风控体系。事前预防层面,强化用户身份核验(KYC)是基础,但对用户而言,繁琐的验证流程会破坏便捷性体验,因此需采用“分级验证”策略:新用户首次支付时引导完成“实名认证+手机号绑定”,老用户则通过“设备指纹+行为特征”进行身份校验,对异常登录或大额交易触发“人脸识别+短信动态码”二次验证。事中监控层面,引入实时风控引擎,通过分析用户支付行为(如点击频率、设备位置、常用IP地址)与交易特征(如金额突增、异地登录),对风险订单进行拦截或延迟处理。例如,当检测到同一IP地址在1分钟内连续发起5笔支付,系统自动触发“人工审核”机制,避免盗刷风险。事后追溯层面,建立完整的交易日志与资金流水记录,支持按订单号、用户ID、时间范围等多维度查询,同时对接公安反诈系统,对可疑交易实时上报,形成“支付-风控-司法”的闭环。

场景化适配是卡盟支付设置的精细化方向,不同行业需差异化平衡便捷与安全。在电商领域,用户更关注“快速下单”,支付流程可支持“购物车一键结算+免密支付”,但对大额订单(如500元以上)强制引入“银行卡3D验证”或“人脸识别”,确保资金安全;在游戏行业,虚拟商品交易存在“小额高频”与“大额低频”并存的特点,可设置“50元以下免密+指纹支付”“50元以上需短信验证+人工客服确认”的双层策略;对于跨境卡盟支付,则需结合不同国家的监管要求,如欧盟用户支付需符合GDPR数据隐私规范,采用“本地化支付方式+加密传输”技术,既满足合规要求,又降低用户支付门槛。此外,针对老年用户等特殊群体,可设计“语音播报支付信息”“大字体确认页面”等适老化功能,通过“简化操作步骤”而非“降低安全标准”实现便捷体验。

技术创新与合规管理是卡盟支付设置的长期驱动力。随着AI、区块链等技术的应用,动态安全验证成为新趋势——例如,基于用户行为生成“动态安全画像”,对低风险用户简化验证流程,对高风险用户自动升级防护等级;区块链技术的分布式账本特性,可确保交易数据不可篡改,提升资金流转透明度。同时,需紧跟监管政策变化,如《非银行支付机构条例》对支付机构备付金管理、实名认证的要求,将合规条款嵌入支付设置流程,避免因违规导致业务中断。例如,定期更新“商户准入审核标准”,对涉及虚拟货币交易的卡盟商户实行“一票否决”,确保支付生态的健康发展。

卡盟支付的优化设置并非简单的技术堆砌,而是以用户为中心,将安全基因嵌入便捷流程的系统工程。商户需建立“动态调整”机制,定期收集用户反馈与交易数据迭代支付方案,监管层面则应通过“沙盒监管”鼓励技术创新,共同构建“便捷无感、安全可控”的支付新生态。当支付流程简化到“用户无需思考即可完成”,安全防护细化到“风险拦截在用户感知之前”,卡支付才能真正成为连接商业与用户的信任桥梁。