许多人在使用网盟卡时,常因绑定流程复杂、解绑路径隐蔽而困扰,甚至因操作不当导致权益受损。如何轻松取消网盟卡绑定,避免繁琐流程,已成为提升用户体验的关键环节。事实上,网盟卡解绑的“繁琐”并非技术难题,而是产品设计逻辑与用户需求的错位——平台出于用户留存考虑,往往将解绑入口深藏于设置层级;用户因信息不对称,容易在操作中迷失方向。要破解这一难题,需从“规则认知”“路径优化”“工具辅助”三个维度切入,掌握科学方法,便能化繁为简。

网盟卡解绑的痛点:当“便捷绑定”遇上“复杂解绑”

网盟卡的核心价值在于连接用户与多平台服务,实现“一次绑定,全网通用”的便利。但现实中,绑定时的“一键操作”与解绑时的“层层跳转”形成鲜明对比。例如,部分平台将“取消网盟卡绑定”选项置于“账户安全—第三方授权—历史绑定记录”的第四级菜单中,且需二次验证手机号、邮箱甚至人脸识别,流程耗时长达5-10分钟。更甚者,某些网盟卡绑定后,用户需先联系客服提交解绑申请,等待1-3个工作日审核,期间账户功能受限,严重影响使用体验。这种“重绑定、轻解绑”的设计,本质上是平台对用户数据的“隐性锁定”,与“用户至上”的服务理念背道而驰。

轻松解绑的核心逻辑:打破信息差,掌握主动权

要实现网盟卡绑定的轻松取消,首要任务是打破“信息不对称”壁垒。用户需明确:网盟卡绑定本质上是用户与平台、卡服务商的三方授权关系,解绑是用户的合法权利,而非平台的“施舍”。因此,第一步应仔细阅读《用户协议》中“账户注销与授权解除”条款,确认平台是否提供“自助解绑”通道——根据《网络安全法》与《个人信息保护法》,平台需保障用户撤回授权的权利,若仅通过客服渠道解绑,可能涉嫌违规。例如,某主流电商平台曾因未设置自助解绑入口,被用户起诉至法院,最终败诉并整改优化流程。

分场景解绑技巧:针对不同平台的“精准拆弹”

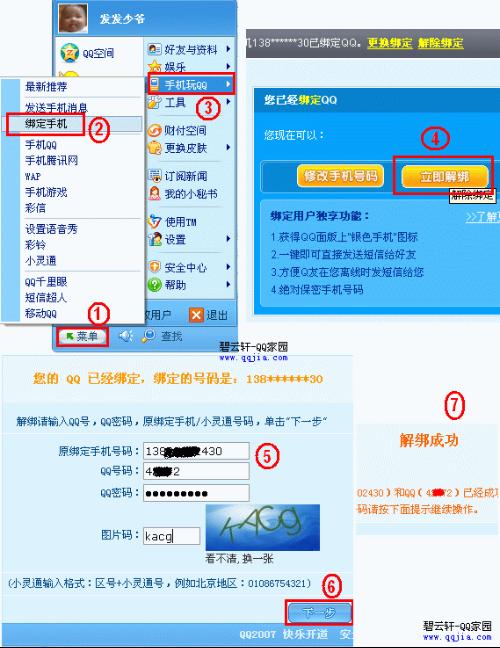

不同平台的解绑逻辑存在差异,需采取差异化策略。对于电商平台类网盟卡,解绑路径通常为“我的订单—账户设置—支付管理—第三方支付工具”,重点在于关闭“自动扣款”并解除“快捷支付”关联,避免因未关闭自动续费导致二次绑定。例如,淘宝用户需在“支付宝—我的—设置—支付设置—自动扣款”中关闭网盟卡授权,再返回淘宝APP删除卡信息。对于社交平台类网盟卡,如微信、QQ,解绑入口较隐蔽,需进入“设置—账号与安全—隐私—授权管理”,找到网盟卡服务商后点击“解除授权”,部分平台还会要求验证常用联系人或近期登录记录,建议提前准备好验证信息。

对于金融理财类网盟卡,解绑需格外谨慎。此类平台通常涉及资金安全,解绑前需确保账户内无余额、未在途交易,且关闭所有关联产品的“自动扣费”功能。例如,某理财APP要求解绑网盟卡时,需先赎回所有理财产品、关闭定投计划,再到“银行卡管理”中删除卡片,缺一不可。此外,部分金融平台会设置“解绑冷静期”,用户提交申请后需等待24-48小时,建议提前规划时间,避免影响资金周转。

工具与辅助策略:用“科技”对抗“繁琐”

当自助解绑路径复杂时,善用工具可大幅提升效率。一是利用浏览器插件,如“一键解绑”类工具,能自动识别网页中的授权管理入口,跳过多层菜单直达解绑页面,尤其适合多平台批量操作;二是联系客服的“话术模板”,直接说明诉求:“本人要求解除网盟卡绑定,根据《个人信息保护法》第15条,贵司需提供便捷的撤回授权渠道,若无法自助解绑,请协助立即处理”,避免客服推诿;三是保留操作证据,截图解绑流程中的异常提示(如“该功能暂不可用”),作为后续投诉维权的依据。值得注意的是,第三方“代解绑”服务存在信息泄露风险,用户切勿轻信,务必通过官方渠道操作。

行业趋势与用户应对:从“被动接受”到“主动规范”

随着用户维权意识提升,网盟卡解绑的便捷性正成为行业竞争的新赛道。头部平台已开始优化流程:某短视频平台将“解除网盟卡绑定”入口缩短至“设置—账号与安全—第三方服务”二级菜单,支持3秒完成操作;某支付工具推出“一键解绑所有平台”功能,用户授权后自动扫描并解除关联。但对用户而言,不能仅依赖平台优化,更需建立“定期清理”习惯——每季度检查一次网盟卡绑定记录,对不再使用的平台及时解绑,从源头避免“僵尸绑定”带来的风险。

网盟卡解绑的“轻松”与否,本质上是用户权利与平台利益的博弈。当用户掌握规则、善用方法,便能打破“繁琐流程”的桎梏,真正实现“用得放心,解得安心”。这不仅是对个人权益的保护,更是对行业良性发展的推动——唯有尊重用户选择权的平台,才能赢得长久信任。