游戏封号是玩家群体中的高频痛点,无论是无意触发风控规则还是主动使用辅助工具,账号一旦被封不仅意味着游戏进度清零,更可能造成财产损失。面对这一困境,“防封卡盟”作为号称能“保号”“解封”的服务应运而生,其宣传语往往直击玩家痛点——“100%防封”“官方合作账号”“独享IP池”。但防封卡盟真的有用吗? 如何从根本上避免游戏封号?这些问题需要从技术逻辑、行业规则和玩家行为三个维度拆解。

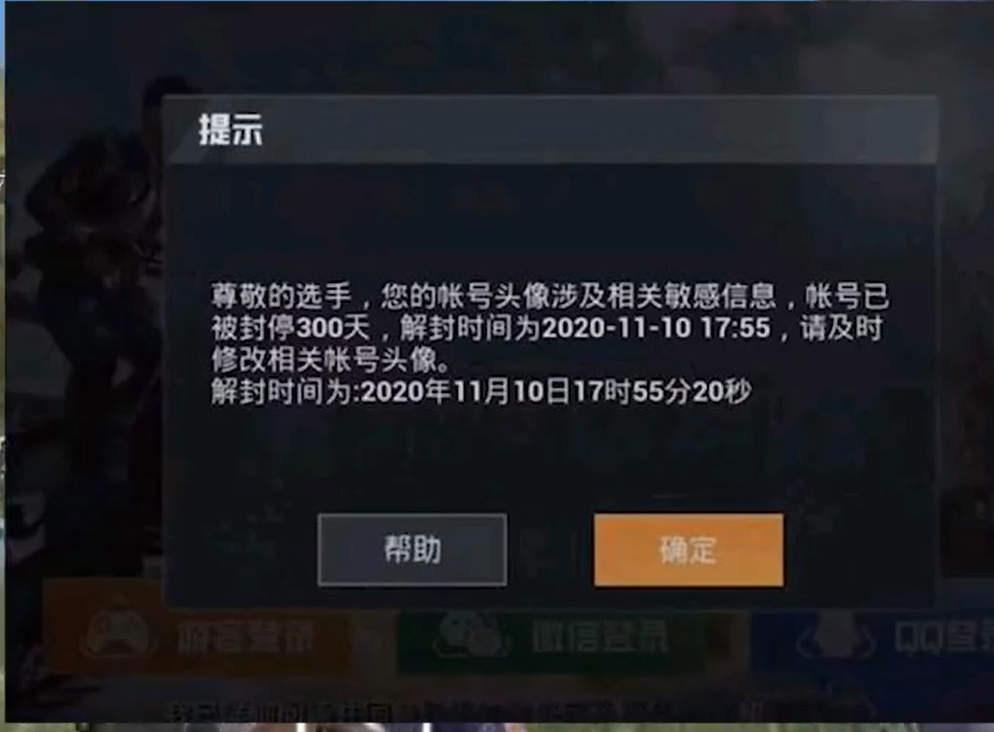

游戏封号的本质是玩家行为与风控系统的冲突。主流游戏厂商的风控体系通常基于多维度数据监测,包括设备指纹(硬件ID、操作系统版本)、登录环境(IP地址、地理位置、网络特征)、行为模式(操作频率、路径轨迹、资源获取速度)、交易记录(虚拟物品流转频率、对手账号风险等级)等。例如,同一IP短时间内登录多个新账号、短时间内大量获取稀有资源、使用模拟器或脚本实现自动化操作,都容易被判定为异常行为。此外,部分玩家因买卖账号、使用外挂、参与黑产交易等违规行为直接导致封号,这类封号通常属于永久封禁,解封难度极高。

所谓“防封卡盟”,核心业务是通过技术手段为玩家提供“合规”的账号登录环境。其常见服务包括:提供已实名认证的“养号”账号(通过长期正常操作积累健康数据)、独享IP地址(避免与违规账号共享IP)、多设备模拟(模拟不同玩家的操作习惯)、甚至代练或“安全过检”的辅助工具。卡盟运营方往往宣称这些服务能“绕过风控”,让玩家的账号行为看起来更“像真人”。但从技术层面看,游戏厂商的风控系统是动态升级的,例如通过机器学习识别异常行为模式,卡盟提供的固定IP池、模拟设备特征反而可能成为新的风控标签——当多个账号使用同一批IP或设备参数时,厂商很容易将其归类为“高危账号群”。

现实中,卡盟的“防封”效果往往与宣传存在巨大差距。一方面,卡盟提供的账号本身可能存在风险,例如部分账号是通过非法渠道获取的盗号或实名信息购买的“僵尸号”,玩家使用这类账号本身就可能因原主申诉被封;另一方面,卡盟的“技术防护”往往是滞后性的,当厂商更新风控策略后,卡盟需要重新调整服务,期间玩家账号仍可能被封。更关键的是,使用卡盟服务本身可能违反游戏用户协议,例如《王者荣耀》《原神》等主流游戏均明确禁止账号共享、使用第三方登录工具,一旦发现,厂商有权直接封禁,卡盟的“保障承诺”在法律层面往往难以兑现——毕竟玩家与卡盟的私下交易不受平台保护,卡盟跑路或拒绝赔付的情况屡见不鲜。

避免游戏封号的核心在于“合规操作”与“风险前置管理”。首先,玩家应仔细阅读游戏用户协议,明确禁止性行为(如使用外挂、多开、线下交易等),这是避免封号的底线。其次,保护账号安全环境:启用官方二次验证(如短信、人脸识别),避免在公共WiFi或 rooted 设备上登录游戏,定期修改密码,不向他人透露账号信息。对于需要频繁登录多个账号的玩家(如工作室),可使用官方支持的云游戏平台或分身功能,而非依赖第三方工具。此外,规范交易行为:通过游戏内官方交易系统进行虚拟物品买卖,避免与陌生玩家进行线下转账或第三方平台交易,特别是涉及高价账号、稀有道具时,需警惕诈骗和封号风险。最后,关注游戏公告和更新,厂商通常会提前调整风控规则(如节假日活动期间加强资源获取监测),及时调整游戏习惯能有效避免误封。

尽管卡盟的“防封”效果存疑,但其在玩家群体中仍有市场,这反映了部分玩家的真实需求——例如,上班族因时间有限需要“代练”升级,或新手玩家对游戏规则不熟悉而寻求“安全账号”。但从行业角度看,卡盟的灰色属性使其难以成为长期解决方案。一方面,游戏厂商持续加大对黑产的打击力度,例如与警方合作追查盗号、外挂产业链,卡盟的运营风险越来越高;另一方面,玩家应认识到,游戏账号的本质是虚拟资产,其价值建立在合规使用的基础上,依赖卡盟“保号”如同走钢丝,一旦风控升级,账号损失可能无法挽回。

回到核心问题,“如何避免游戏封号,防封卡盟真的有用吗?”答案已经清晰:防封卡盟并非“保险箱”,其短期“防封”效果建立在对抗风控的基础上,本质是高风险的投机行为;而避免游戏封号的唯一路径,是建立合规的游戏习惯和安全的账号管理意识。游戏厂商的风控规则是为了维护公平环境,玩家与其寻找“捷径”,不如回归游戏本质——享受规则内的乐趣。毕竟,一个真正属于自己的、健康运营的账号,才是游戏体验的基石。