当小年卡盟的APP再也打不开,客服消息石沉大海,无数用户才惊觉——那些充值的“小年卡”“会员权益”,不过是数字泡沫中一触即破的幻影。平台突然消失,留下的不仅是节日的“空卡”,更是对虚拟交易信任的致命拷问:我们的钱,到底该去哪里追回?

小年卡盟这类虚拟商品交易平台的运作模式,本质上是一场“预付费+轻资产”的资本游戏。它们通常以“节日专属优惠”“会员折扣”“虚拟卡密兑换”为诱饵,吸引用户充值购买“小年卡”“权益包”等产品。这些产品多为虚拟服务——比如电子贺卡、节日优惠券、会员专属内容等,无需实体库存,运营成本极低。平台的核心盈利点并非商品本身,而是用户预付的资金池:用新用户的充值填补老用户的提现,甚至直接挪用资金进行投资或跑路。这种模式在虚拟商品领域尤为常见,因为交易痕迹多为电子数据,缺乏实体商品的可追溯性,一旦平台关停,用户资金往往瞬间蒸发,追回难度极大。

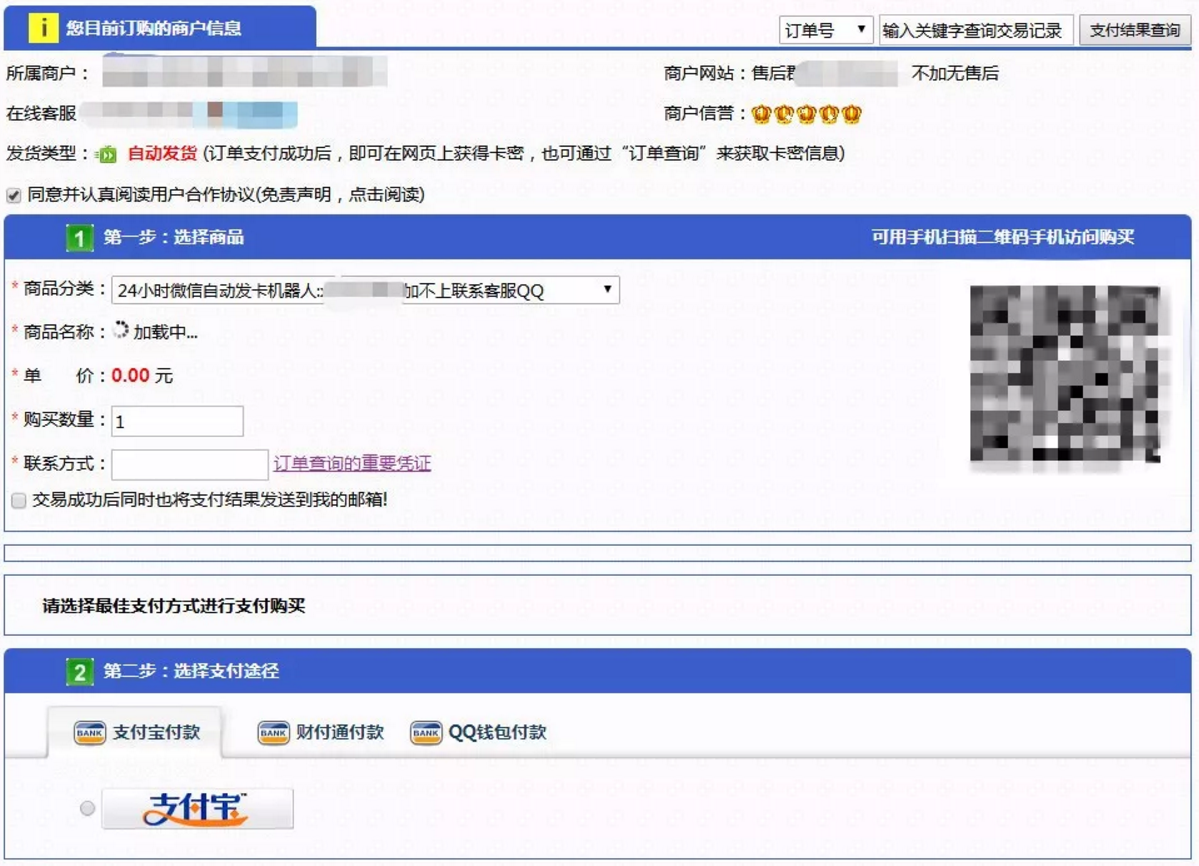

平台突然消失的背后,是虚拟交易行业长期存在的监管真空与乱象丛生。一方面,这类平台的准入门槛极低:只需注册一个公司,搭建一个简单的网站或APP,就能开展业务,无需像实体商家一样办理《单用途商业预付卡备案》等资质。另一方面,预付费资金缺乏有效监管。用户充值后,资金直接进入平台账户,而非第三方存管,平台可随意挪用。更有甚者,通过“限时优惠”“充值返现”等手段,短期内大规模吸储,达到一定金额后直接关闭平台卷款跑路,形成“杀熟式”诈骗。近年来,类似“小年卡盟消失”的事件屡见不鲜,从视频会员卡、游戏点卡到知识付费课程,虚拟商品交易平台“跑路”已成为消费维权的高发区,而用户往往因金额小、分散而选择沉默,助长了平台方的侥幸心理。

用户维权之路,则面临着证据不足、维权成本高、法律适用难的三重困境。首先,虚拟交易的核心证据——充值记录、服务协议、平台承诺等,多为电子数据,一旦平台关闭,数据可能被删除或篡改,用户难以完整保存。其次,即使用户保留证据,维权过程也异常艰难:若涉及金额较小(多数用户充值在几十元到几百元),警方可能因“达不到刑事立案标准”而以“民事纠纷”处理;若提起民事诉讼,平台往往已注销法人、转移资产,用户需投入大量时间精力调查财产线索,最终可能面临“赢了官司拿不到钱”的尴尬。此外,虚拟商品的价值认定存在争议——比如“小年卡”承诺的“专属服务”无法量化,法院在判决时难以支持用户的全部损失诉求。这种“维权成本远高于损失”的现实,让许多用户不得不放弃追讨,间接纵容了行业乱象。

面对“小年卡盟突然不见了”的困境,用户并非只能束手就擒,但需要理性应对、多渠道维权的智慧。第一步,立即固定证据:保存充值截图、转账记录、平台服务协议、客服聊天记录等所有电子数据,通过公证处进行电子数据公证,增强证据效力。第二步,联合其他受害者:通过社交媒体、消费者投诉平台(如黑猫投诉、12315)集结用户,形成集体维权力量,既能引起监管部门重视,也能分摊维权成本。第三步,多渠道投诉:向市场监管部门举报平台涉嫌虚假宣传、无证经营;向公安机关报案,即使金额较小,也可申请立案侦查,若涉及多起案件、涉案金额较大,可能被并案处理;若平台有合作支付机构(如微信、支付宝),可尝试申请支付渠道拦截退款。此外,用户还可通过媒体曝光、法律援助等方式施压,提高维权成功率。

从个体维权到行业治理,解决“小年卡盟消失”的顽疾,需要平台责任强化、监管机制完善、用户意识提升的三重共治。对平台而言,应主动建立预付费资金第三方存管制度,将用户充值资金与平台自有资金隔离,定期公示资金流向,接受用户监督;同时,明确虚拟商品的服务内容和退改规则,避免模糊宣传。对监管部门而言,需加快虚拟商品交易领域的立法进程,将“小年卡”“虚拟会员卡”等纳入《单用途商业预付卡管理办法》监管范围,要求平台备案并缴纳保证金;建立“虚拟交易平台信用评级体系”,对频繁“跑路”的平台实施市场禁入。对用户而言,则要树立“理性消费”意识:不因“优惠”盲目大额充值,选择有第三方存管、资质齐全的平台,仔细阅读服务协议,保留交易凭证——这些细节,或许能在风险来临时成为“救命稻草”。

小年卡盟的消失,不是一场孤立的“跑路”,而是虚拟商品交易生态失衡的缩影。当我们的钱在数字世界中“蒸发”,拷问的不仅是平台的良心,更是整个行业能否在便利与安全间找到平衡。唯有用户擦亮双眼,平台守住底线,监管及时补位,才能让每一分预付资金,都真正服务于价值,而非成为收割韭菜的工具。毕竟,虚拟交易的终极目标,应是让生活更便利,而非让维权更艰难。