在虚拟商品消费渗透日常生活的今天,“小辉卡盟66ka”作为一类主打高性价比的充值折扣平台,正吸引着大量寻求“省钱攻略”的消费者目光。但“真的能帮你省下大把银子吗?”这一问题,需要穿透营销话术的表象,从底层商业逻辑、用户实际需求和潜在风险维度进行理性拆解。其省钱能力并非绝对,而是与用户消费习惯、商品类型及平台运营稳定性深度绑定,堪称一把“双刃剑”。

从商业模式拆解,“小辉卡盟66ka”的“省钱”核心建立在供应链压缩与流量聚合之上。与传统零售渠道相比,卡盟类平台通常以“B2B2C”模式运作:上游对接游戏厂商、通信运营商或一级代理商,通过批量采购获得更低拿货价;下游则通过线上渠道聚合中小用户需求,以“薄利多销”策略让渡部分利润。具体到“小辉卡盟66ka”,其优势商品多集中在高频刚需领域——如游戏点卡(王者荣耀、原神等热门直充)、话费流量(三大运营商实时到账)、视频会员(爱奇艺、腾讯视频等多平台折扣)以及各类软件会员(Office、Adobe等)。以某款市场价100元的游戏直充卡为例,平台可能以85-90元的价格出售,10%-15%的差价即其核心“省钱”逻辑。这种模式本质上是利用信息差和规模效应,将传统渠道中的多层分销成本直接转化为用户实惠,对高频消费者而言,长期积累的节省确实可观。

然而,“省钱效果”的落地高度依赖用户画像与使用场景。对于高频刚需用户,“小辉卡盟66ka”的“省银子”能力尤为突出。以游戏玩家为例,若每月游戏充值金额达500元,通过平台10%的折扣,每月即可省下50元,一年累计节省600元;若叠加平台的“充值返现”“节日大额券”等活动,实际节省比例可能进一步提升。同样,对于需要多平台视频会员的家庭用户,单独订阅各平台会员年费超千元,而通过“小辉卡盟66ka”打包购买“全家桶会员”,成本可降低30%-40%。这类用户的消费需求稳定、频次高,折扣直接转化为“刚性支出减少”,是平台最核心的受益群体。

但反观低频或非刚需用户,其“省钱”感知则可能大打折扣。例如,仅每月话费充值100元的用户,即便享受9折优惠,月省10元,年省120元,对整体消费支出的影响微乎其微;而若因“贪便宜”购买非刚需虚拟商品(如低价游戏皮肤、虚拟道具),反而可能陷入“折扣刺激冲动消费”的陷阱,最终导致总支出增加。可见,“小辉卡盟66ka”的“省银子”并非普适性价值,而是精准匹配“高频刚需+理性消费”用户群体的“专属福利”。

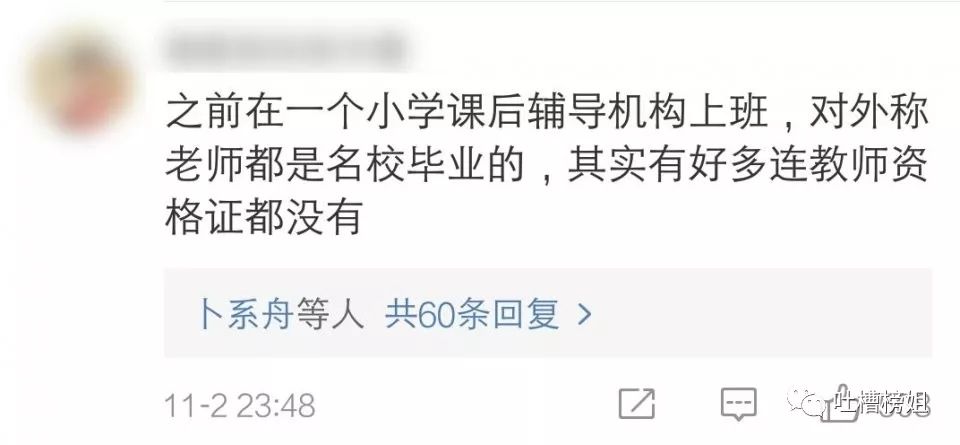

更深层的挑战在于,虚拟商品交易的“非实体性”与“即时性”决定了其风险隐匿性,这可能抵消甚至超越“省钱”的收益。首当其冲的是平台稳定性风险:部分卡盟平台因上游政策调整(如游戏官方收紧折扣渠道)、运营不善或资金链断裂,可能出现“卡密失效”“客服失联”等问题。曾有用户反映,某平台低价售卖的游戏点卡到账后因“非官方渠道”被封禁,最终维权无门,损失远超“节省”金额。其次是商品质量风险,“小辉卡盟66ka”作为聚合类平台,商品来源复杂,若上游供应商提供“黑卡”(如通过非法渠道获取的点卡)、“回收卡”(利用充值漏洞生成的卡密),用户不仅无法享受折扣,还可能面临账号封禁风险。此外,售后保障的缺失也是硬伤:虚拟商品一旦售出,若出现“到账延迟”“卡密错误”等问题,部分平台以“虚拟商品特殊性”为由推诿,用户维权成本极高。

从行业趋势看,“小辉卡盟66ka”这类平台的生存逻辑正面临重构。一方面,随着游戏厂商、运营商加速“直营化”,传统卡盟的供应链优势被削弱——例如主流游戏已推出官方直充折扣包,价格与卡盟平台差距缩小;另一方面,消费者对“安全”与“便捷”的需求超越单纯“低价”,更倾向选择官方渠道或正规电商平台(如淘宝、京东的官方授权店)。在此背景下,“小辉卡盟66ka”若仅停留在“低价竞争”,而非建立透明的供应链追溯体系、完善的售后保障机制,其“省钱”承诺终将因信任危机而崩塌。

回归核心问题,“小辉卡盟66ka真的能帮你省下大把银子吗?”答案藏在用户的“理性选择”中:对高频刚需用户而言,若平台具备稳定供应链、透明折扣规则及可靠售后,其“省银子”能力真实可感;但对低频用户或盲目追求折扣者,它可能成为“消费陷阱”的诱因。真正的省钱智慧,不在于依赖某个“折扣神器”,而在于分清“需求”与“欲望”,在“省钱”与“安心”间找到平衡点。使用“小辉卡盟66ka”前,不妨先问自己:这是“刚需”吗?平台资质是否可查?售后是否有保障?唯有如此,才能让“省银子”从口号变为现实,让虚拟商品消费回归“服务需求”的本质。