微信人工投票卡盟,真的能助力投票结果吗?在各类线上投票活动日益普遍的当下,这一问题的答案远比“能”或“不能”复杂。作为游离于灰色地带的投票辅助服务,微信人工投票卡盟通过“人工操作模拟真实用户投票”的模式,试图在平台反作弊规则与用户“快速涨票”需求之间寻找缝隙,但其所谓的“助力效果”往往伴随着技术风险、合规隐患与价值扭曲,本质上是一种短视的“伪助力”。

微信人工投票卡盟的核心逻辑,是利用人工操作规避机器检测的漏洞。 传统刷票依赖程序脚本或虚拟机批量操作,易被微信的“异常行为检测系统”识别——比如同一IP短时间内高频投票、账号设备指纹异常、投票行为缺乏用户特征(如浏览时长、互动轨迹)。而人工投票卡盟则宣称采用“真人手动操作”,通过分散的移动设备、模拟真实用户浏览习惯(如进入投票页停留几秒、随机点击其他内容)来降低被判定为作弊的概率。这种模式看似更“安全”,实则只是将风险从“技术层面”转移到了“管理层面”。卡盟平台通常通过招募大量兼职人员或建立自有投票团队,按单量结算报酬,每个操作员需使用不同微信账号完成投票,理论上能规避单一账号的异常行为。然而,这种“人工模拟”的规模效应注定有限——当投票量级达到一定程度,分散的账号仍会在平台数据模型中形成“集群特征”,比如投票时间集中在特定时段、账号注册时间过于集中、地域分布过于密集等,最终仍难逃被系统拦截或人工审核的风险。

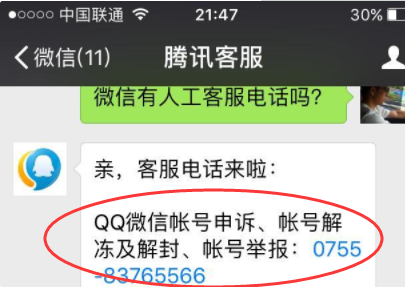

从“助力效果”的表象看,微信人工投票卡盟或许能带来短期票数增长,但这种增长极不可持续且缺乏实际价值。 活动主办方往往以“票数高低”作为评选标准,催生了用户对“快速涨票”的迫切需求,卡盟正是抓住了这一痛点。用户支付费用后,卡盟承诺在数小时内完成数千甚至数万票的“人工投票”,确实能在短时间内提升排名。但这种“助力”的本质是数据造假,而非真实用户意愿的表达。微信平台早已针对刷票行为制定了严格的处罚机制,包括但不限于票数清零、账号限制功能、活动资格取消,甚至涉及法律风险——若投票活动涉及商业利益或资源分配,刷票行为可能构成不正当竞争。现实中,不少用户在购买卡盟服务后,遭遇了“先涨票后清零”的尴尬,不仅损失了费用,更可能因参与作弊而失去活动参与资格。更值得警惕的是,部分卡盟平台在收取费用后“跑路”,或使用违规手段(如盗用他人账号、诱导用户授权敏感权限)完成投票,给用户带来隐私泄露和账号安全风险。

更深层次的问题在于,微信人工投票卡盟的存在,正在扭曲投票活动的本质价值,破坏公平竞争的生态。 投票的核心意义在于通过真实用户的选择反映群体偏好,无论是评选优秀作品、选择活动嘉宾,还是决定资源分配,真实票数都是决策的重要依据。而卡盟的介入,让投票结果沦为“金钱游戏”——谁的预算充足,谁就能通过购买服务获得虚假的优势。这种“劣币驱逐良币”的现象,不仅打击了真实参与者的积极性,也让活动主办方陷入两难:若严格反作弊,可能因技术手段不足而难以识别人工投票;若放任不管,则会让活动的公信力荡然无存。事实上,越来越多的活动主办方开始意识到“票数至上”的局限性,转而引入多维评价体系,如用户评论、专业评审、数据真实性核验等,以降低单一票数指标的重要性。这种趋势下,微信人工投票卡盟的“助力价值”将进一步被削弱,毕竟,当活动不再以票数为唯一标准时,刷票行为便失去了存在的意义。

从行业发展趋势看,微信人工投票卡盟的生存空间正被不断压缩。 一方面,微信平台持续升级反作弊技术,引入更智能的行为分析模型,比如结合用户的历史行为轨迹、设备环境、社交关系链等多维度数据,识别“非自然投票行为”。即使是人工操作,一旦账号的社交活跃度与投票行为不匹配(如长期不互动的账号突然密集投票),仍会被系统标记。另一方面,法律法规对网络刷票行为的监管日益严格,《网络安全法》《反不正当竞争法》等均明确禁止通过技术手段进行虚假交易、流量造假,卡盟平台及其用户都可能面临法律追责。此外,用户意识的觉醒也让“刷票”逐渐失去市场——越来越多的参与者开始抵制通过作弊手段获取排名,转而呼吁“公平投票”,这种集体意识的转变,正在倒逼活动回归真实参与的本质。

那么,微信人工投票卡盟真的能助力投票结果吗?答案或许是否定的。 它所谓的“助力”是一种建立在虚假基础上的短暂繁荣,不仅无法为用户提供真正有价值的竞争优势,反而可能带来账号风险、经济损失和法律纠纷。对于活动主办方而言,依赖票数评判活动结果的时代正在过去,构建真实、透明、多维的评价体系,才是提升活动公信力的长久之计。对于普通用户而言,与其将金钱和时间投入不可靠的卡盟服务,不如通过真实参与、优质内容或合理互动来赢得认可——毕竟,只有真实的参与,才能让投票活动回归其“表达意愿、凝聚共识”的初心,也才能让每一张票都真正有意义。