微捷卡盟刷会员真的永久吗?值不值得尝试?这个问题背后,是无数用户对“低成本高回报”会员权益的向往,却隐藏着对“永久性”的盲目信任与潜在风险的不自知。要解答这个问题,需先厘清“微捷卡盟刷会员”的本质,再从技术逻辑、价值本质、风险成本三个维度拆解其“永久性”的真实性,最终回归“值不值得”的理性判断。

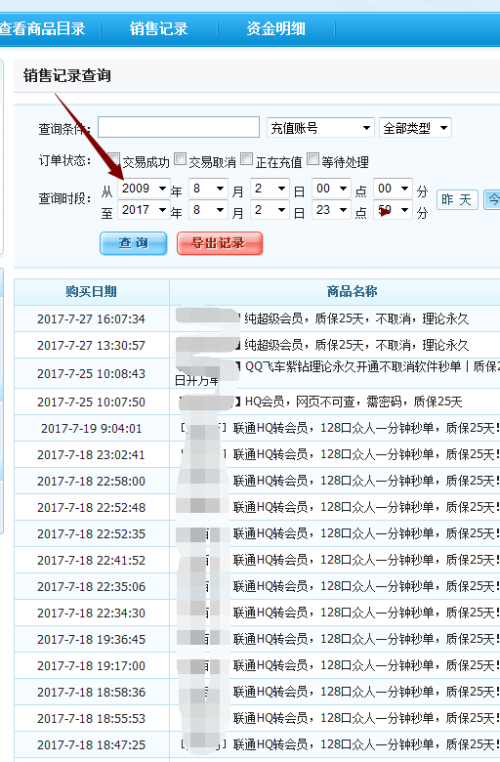

所谓“微捷卡盟刷会员”,通常指通过第三方平台或工具,以非官方渠道批量获取会员资格的行为——不同于正常消费或积分兑换,这类操作往往利用平台规则漏洞、技术手段或虚假信息,试图以远低于官方价格的方式获得“永久会员”标签。这里的“微捷卡盟”更像是一个中介聚合平台,连接着“需求用户”与“黑灰产资源”,其核心逻辑是通过批量操作降低单个会员的获取成本,却完全忽视了平台规则的约束性与会员系统的真实性。

从技术逻辑看,“永久会员”的“永久”本质是平台与用户基于信任的契约,而“刷会员”行为早已破坏了这一契约基础。正规平台的会员系统并非孤立存在,而是与用户账号、设备信息、支付流水、行为轨迹等多维度数据深度绑定。以主流电商、内容平台为例,风控系统会通过设备指纹识别(同一设备批量注册异常)、行为路径分析(短时间内无真实消费的会员激活)、支付链路校验(非官方渠道的异常支付)等手段,精准识别“刷会员”特征。一旦被判定为非正常获取,轻则立即冻结会员权益、限制账号功能,重则永久封禁账号——所谓“永久会员”,在平台规则面前不过是“一次性权益”,甚至“权益未生效即作废”。更关键的是,这类第三方平台往往要求用户提供账号密码、支付验证等敏感信息,看似“便捷”的操作背后,可能直接导致账号被盗、资金流失,风险远超“会员失效”这一层面。

用户之所以愿意冒险尝试,核心动机是对“性价比”的执念:官方永久会员动辄数百元,而“微捷卡盟”可能仅需几十元。但这种“性价比”是典型的“虚假繁荣”。其一,“刷会员”无法享受官方赋予的隐性价值——比如电商平台会员的“退货运费险”“专属客服”,内容平台的“原创内容优先推荐”“线下活动参与资格”等,这些权益往往与用户真实消费、互动数据挂钩,非正常渠道获取的会员账号会被系统标记,隐性权益直接清零。其二,时间成本与机会成本被严重低估:账号被封后,用户可能损失账户内原有资产(如余额、积分、购买的课程、收藏的内容),甚至需要重新注册账号、积累数据,长期看反而“更贵”。其三,部分“微捷卡盟”本身就是“钓鱼平台”——先以低价吸引用付款,再以“系统延迟”“需要加急费”等理由反复索要费用,最终卷款跑路,用户不仅没拿到会员,还面临财产损失。

更需警惕的是法律与道德风险。根据《网络安全法》第27条,任何个人和组织不得从事“非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”;《反不正当竞争法》也明确禁止“组织虚假交易、帮助其他经营者进行虚假交易”的行为。“刷会员”本质是对平台用户系统的恶意干扰,属于“虚假交易”的变种,情节严重者可能面临行政处罚,甚至刑事责任。近年来,多地警方通报过“刷单类”案件,其中就包括“刷会员”“刷积分”等隐蔽形式,参与者轻则被罚款,重则被判处有期徒刑。这种“为了省几百元,可能赔上自由”的风险,显然与“性价比”的追求背道而驰。

从行业趋势看,随着大数据、AI风控技术的普及,“刷会员”的空间正被急剧压缩。平台通过用户行为画像、设备指纹库、异常交易监测系统的迭代升级,已能精准识别95%以上的非正常会员获取行为。同时,正规平台也在主动优化会员体系——比如推出“成长型会员”(通过消费、互动逐步解锁权益)、“限时体验会员”(新用户1元试用7天)、“家庭共享会员”(多人分摊成本)等模式,既降低了用户获取门槛,又保障了会员体系的真实性。对用户而言,与其在“黑灰产”边缘试探,不如理性选择官方渠道:例如参与平台新人活动、用积分兑换会员、与亲友拼团购买,既能享受真实权益,又能避免法律风险,这才是真正的“高性价比”。

归根结底,“微捷卡盟刷会员”的“永久”是个彻头彻尾的伪命题,它建立在破坏规则和信任的基础上,注定无法长久;而“值不值得尝试”的答案,也藏在风险与收益的权衡中——真正的“划算”,从来不是短期成本的节省,而是长期权益的保障和自身信用的维护。在数字经济的生态里,合规与诚信,才是用户与平台之间最“永久”的纽带。