在消费降级与理性消费成为主流的当下,各类优惠聚合平台如雨后春笋般涌现,其中“恒亿卡盟”以“省下大把银子”的承诺吸引了不少关注。但剥开营销的外衣,这个平台究竟是消费者的省钱利器,还是隐藏着不为人知的成本陷阱?要回答这个问题,我们需要深入剖析其运作逻辑、实际价值与潜在风险,而非被“大把银子”的诱惑所裹挟。

恒亿卡盟的核心逻辑在于“资源整合+中间抽成”,通过对接品牌方、代理商与消费者,搭建一个低价卡券流通的桥梁。用户在平台购买折扣卡券、会员权益或套餐包,再到指定商家核销,理论上能以低于市场的价格获得商品或服务。这种模式本身并不新鲜,本质上是利用信息差与规模效应降低消费成本——商家通过平台引流,平台通过批量采购卡券获得折扣,消费者则分享部分优惠。但问题的关键在于:这种“省钱”是否真实、可持续,且是否值得付出额外成本?

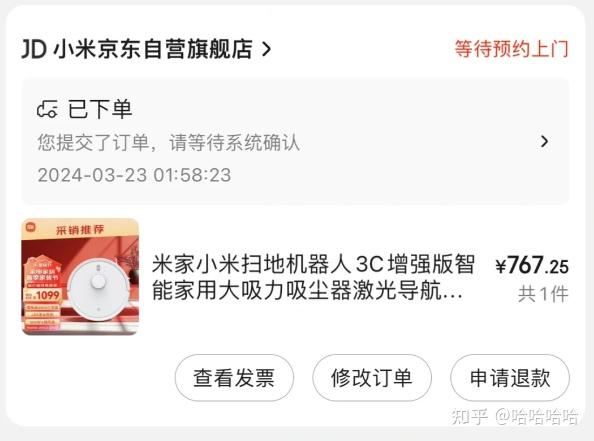

从价值层面看,恒亿卡盟在某些场景下确实能实现“立省”。例如,餐饮类平台的“代金券套餐”,原价200元的火锅团购,平台可能以150元的价格出售,消费者直接省下50元;视频会员年卡官方价198元,平台通过批量采购可能以128元提供,相当于用六折价格享受原服务。对于高频消费场景,如日常购物、娱乐出行,累积下来的“省”确实可观。这种“碎片化省钱”的逻辑,精准切中了当下消费者“既要又要”的心理——既不想降低生活品质,又希望压缩开支。但需要警惕的是,这类优惠往往存在“使用门槛”:卡券有效期短、指定商家范围有限、节假日不可用,甚至部分商品需满足最低消费才能使用。若消费者因贪图折扣而购买非必需品,或因时间冲突无法及时核销,最终反而造成浪费,“省下大把银子”便成了一句空话。

更深层的挑战在于平台的信任成本与隐性风险。恒亿卡盟作为中间方,其核心竞争力在于卡券的真实性与商家的履约能力。然而,部分用户反馈称,在平台购买的折扣券存在“无法核销”“商家不认”等问题,而平台客服往往以“用户操作不当”“商家临时调整规则”为由推诿。更值得警惕的是,一些低价卡券的来源存疑——可能是商家违规流出的内部券,甚至是伪造的虚假券,消费者不仅无法享受优惠,还可能面临个人信息泄露或资金损失的风险。“省钱”的前提是“安全”,当平台的监管机制与售后保障缺失时,消费者为“省下的银子”付出的代价可能远超预期。

此外,恒亿卡盟的盈利模式决定了其“让利”的局限性。平台通过向商家收取入驻费、向用户收取服务费或从卡券差价中抽成盈利,这意味着它不可能让所有环节都实现“最优解”。商家入驻平台后,可能通过提高原价再打折的方式维持利润,导致消费者看到的“折扣价”实际与市场价持平;而平台为了吸引用户,可能过度宣传“超低折扣”,却对限制条件避而不谈。这种“信息不对称”让“省大把银子”的承诺大打折扣——消费者看似占了便宜,实则可能陷入了“折扣陷阱”。

从行业趋势来看,优惠聚合平台已进入“洗牌期”。随着流量红利见顶,单纯依靠低价竞争的模式难以为继,头部平台开始转向“服务升级”与“场景深耕”。例如,通过大数据分析用户消费习惯,提供个性化推荐;建立商家信用体系,保障卡券核销效率;打通线上线下服务,提升用户体验。反观恒亿卡盟,若仍停留在“低价引流”的粗放模式,忽视用户体验与信任建设,即便短期内能吸引一部分用户,长期也难以形成竞争力。毕竟,消费者对“省钱”的需求本质是对“高性价比”的追求,而性价比的核心从来不是“最低价”,而是“价值与价格的合理匹配”。

那么,普通消费者应如何看待恒亿卡盟这类平台?理性判断是关键:首先,明确自身需求,不为“折扣”而消费,只购买真正需要的商品或服务;其次,仔细阅读卡券规则,关注有效期、使用范围、退款政策等细节,避免因“隐性条款”踩坑;再次,优先选择与知名品牌或连锁商家合作的平台,降低履约风险;最后,将平台作为“辅助工具”而非“省钱依赖”,日常消费仍以官方渠道、正规电商为主,毕竟“省下的银子”不应以牺牲便利性与安全性为代价。

归根结底,恒亿卡盟能否帮你“省下大把银子”,答案并非绝对。它能在特定场景下提供一定的优惠空间,但这种“省”需要消费者具备辨别能力与理性思维,否则可能陷入“越省越亏”的怪圈。真正的消费智慧,不在于依赖某个平台的折扣套路,而在于建立清晰的消费认知——明白每一分钱的支出都应对应真实的价值,不被“低价”迷惑,也不为“省钱”而消费。毕竟,守住自己的钱包,比追逐虚无的“大把银子”更重要。