手机卡盟免费送,真的假的?这福利靠谱吗?在当前数字营销浪潮中,这类促销活动如雨后春笋般涌现,吸引着无数消费者眼球。然而,其背后潜藏的真相往往被华丽包装所掩盖。作为行业观察者,我必须指出,手机卡盟免费送并非空穴来风,但消费者需高度警惕其真实性与可靠性。本文将从概念本质、价值驱动、应用场景、趋势演变及挑战风险五大维度,深入剖析这一现象,帮助读者拨开迷雾,理性看待所谓“福利”。

手机卡盟免费送的核心概念,本质上是基于卡券平台或联盟营销机制的一种获客策略。所谓“卡盟”,通常指代整合各类通信资源的数字化平台,如运营商合作方或第三方券盟系统,它们通过批量采购手机SIM卡或话费资源,以“免费送”形式吸引用户参与。这种活动并非单纯慈善,而是商家精心设计的营销钩子。例如,用户可能只需注册APP、分享链接或完成指定任务,就能领取一张0元手机卡。表面上,这看似无本万利;实则,商家借此获取用户数据、激活潜在消费或绑定长期服务。同义词如“免费赠送”或“福利活动”虽诱人,但背后常伴随隐性条件,如首月免费后自动续费,或需绑定支付信息。因此,理解其运作逻辑是辨别真伪的第一步——它不是天上掉馅饼,而是精心算计的数字游戏。

从价值驱动角度看,手机卡盟免费送对商家和消费者呈现双重性,但权重失衡。对商家而言,这无疑是低成本高回报的杠杆:通过免费送,他们能快速积累用户基数,提升品牌曝光,甚至为后续增值服务(如流量包、会员订阅)铺路。据统计,此类活动可使新用户注册率提升30%以上,远超传统广告。然而,对消费者,价值则需谨慎评估。短期看,确实能获得实惠——一张免费SIM卡意味着节省通信成本;长期看,却可能陷入“羊毛出在羊身上”的陷阱。例如,部分活动要求用户每月消费满额,否则卡号失效。上下义词如“促销”或“卡券福利”虽强调优惠,但消费者必须权衡:免费送的价值是否抵得上潜在的时间成本或隐私风险?现实中,许多用户因贪小便宜而忽略条款,最终得不偿失。因此,价值并非绝对,而是取决于用户对活动细节的洞察力。

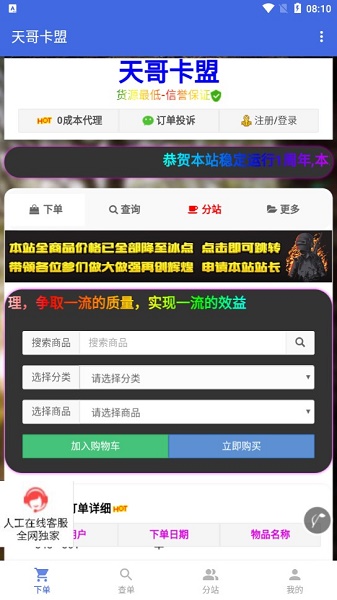

应用场景方面,手机卡盟免费送已渗透到数字生活的多个角落,形式灵活多样。常见于电商大促(如双11、618期间,平台联合运营商推出0元购卡)、节日营销(春节送话费卡)或APP拉新(社交软件通过分享送流量卡)。在这些场景中,卡盟平台充当桥梁,连接商家与用户,实现资源高效匹配。例如,某短视频APP可能通过“邀请好友得手机卡”活动,激励用户裂变传播。应用价值在于,它降低了通信服务的获取门槛,尤其对低收入群体或学生党,提供了实惠选择。但挑战也随之而来——场景越泛滥,虚假活动越多。一些不法分子利用“免费送”噱头,诱导用户点击钓鱼链接或下载恶意软件。关联短语如“手机卡福利”虽诱人,但消费者需验证平台资质:是否官方合作?是否有明确退订机制?否则,看似便捷的应用场景,实则可能成为隐私泄露的温床。

趋势演变上,手机卡盟免费送正从粗放式向精细化发展,折射出数字营销的深层变革。早期,这类活动多依赖简单注册或转发,如今则融入大数据与AI技术,实现精准推送。例如,基于用户画像,平台定向推送“免费送”卡券,匹配其消费习惯。同义词如“免费赠送”已升级为“智能福利”,强调个性化体验。趋势显示,随着5G普及和物联网兴起,手机卡从单一通信工具扩展为万物互联入口,免费送活动更侧重绑定生态服务(如智能家居套餐)。这为行业带来新机遇——运营商通过免费卡激活用户粘性,推动增值服务增长。然而,风险亦同步升级:数据滥用问题凸显,部分平台过度收集用户位置、通话记录,甚至转卖第三方。趋势虽好,但消费者需警惕“免费”背后的数据代价,否则享受便利的同时,可能沦为数字经济的“数据劳工”。

挑战与风险是手机卡盟免费送不可回避的痛点,考验着消费者的辨别力。最大挑战在于虚假宣传和骗局泛滥——一些不法分子打着“免费送”旗号,实则收取“激活费”或“服务费”,或要求预存话费。同义词如“福利活动”若缺乏透明度,极易演变为欺诈。挑战还体现在监管滞后:尽管中国法律法规明确禁止虚假促销,但卡盟平台鱼龙混杂,部分灰色地带难以监管。例如,用户可能因未细读条款,被自动扣费。风险层面,个人信息泄露首当其冲——注册时提交的身份证、手机号等数据,可能被黑产利用。应对之策,消费者需掌握“三查原则”:查平台资质(是否ICP备案)、查条款细节(有无隐藏费用)、查用户评价(真实反馈)。关联短语如“手机卡免费送”虽美好,但唯有理性参与,才能规避“馅饼变陷阱”的结局。

归根结底,手机卡盟免费送是数字时代一把双刃剑,其真伪与可靠性取决于消费者的清醒认知。作为行业专家,我建议:面对此类福利,务必以“免费为引,细节为盾”——享受优惠前,仔细研读条款,选择正规渠道,避免贪小失大。在享受数字生活便利的同时,保持警惕,方能让福利真正成为生活的加分项,而非负担。