当前QQ作为国民级社交软件,账号安全已成为用户关注的焦点。然而网络上充斥着“手机版卡盟QQ盗号软件,安全可靠”的宣传广告,这类工具号称能“一键盗号”“无需密码”,甚至承诺“永不封号”,让不少用户心动。但事实果真如此吗?所谓的“安全可靠”不过是精心编织的谎言,这类软件不仅无法保障用户安全,更是技术风险、法律陷阱与隐私泄露的集合体。

所谓“卡盟盗号软件”:本质是非法产业链的产物

“卡盟”一词源于游戏账号交易平台,后逐渐演变为盗号、木马、黑产工具的集散地。手机版卡盟QQ盗号软件通常以“破解工具”“辅助插件”“账号找回”等名义伪装,诱导用户下载安装。其运作模式的核心是“伪装”:界面模仿正规软件,功能却暗藏玄机——用户安装后,软件会自动申请通讯录、短信、存储等敏感权限,后台运行木马程序,实时窃取用户输入的QQ账号密码,甚至录屏记录操作行为。更隐蔽的是,这类软件会通过加密服务器将数据传输至黑客手中,用户在毫不知情下已沦为“数据源头”。所谓“安全可靠”,实则是黑客为降低用户戒心而编造的营销话术,其目的只有一个:让用户主动将账号信息拱手相送。

技术风险:从信息窃取到财产损失的连锁反应

这类手机版盗号软件的技术危害远超“账号被盗”的单一层面。首先,木马程序会植入用户手机系统,持续收集通讯录、聊天记录、照片等隐私数据,甚至关联微信、支付宝等支付工具,导致财产损失风险。其次,盗取的QQ账号会被用于发送诈骗信息、传播恶意链接,进一步损害用户社交关系与信誉。更严重的是,部分软件会利用盗取的账号实施“二次攻击”,例如冒充用户向好友借钱,或加入群组散布违法信息,将用户卷入法律纠纷。值得注意的是,这类软件往往通过非正规渠道传播,安装包可能捆绑勒索病毒、挖矿程序,导致手机卡顿、数据丢失,甚至成为黑客控制僵尸网络的“肉鸡”。技术层面的风险环环相扣,用户一旦轻信“安全可靠”,便可能陷入“账号被盗—隐私泄露—财产受损”的恶性循环。

法律风险:盗号行为涉嫌违法犯罪,用户难辞其咎

我国《刑法》第285条明确规定,非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪,可处三年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑。手机版卡盟QQ盗号软件的本质是非法窃取他人账号信息,无论使用者是否“获利”,均已构成违法。现实中,不少用户抱着“试试看”“不用白不用”的心态使用这类软件,却不知自己已成为违法链条的一环。公安机关近年来多次破获“卡盟”盗号产业链,涉案人员既包括软件开发者、销售者,也包括购买使用工具的“终端用户”。某地警方曾通报案例:一名大学生因使用手机版盗号软件盗取同学QQ账号,最终被处以行政拘留并罚款。法律不会因“好奇”或“贪小便宜”网开一面,所谓“安全可靠”的宣传背后,是对法律底线的公然践踏。

用户认知误区:“小软件”≠安全,免费往往最贵

为何仍有用户对“手机版卡盟QQ盗号软件”抱有幻想?根源在于认知误区。其一,认为“手机系统自带安全防护,小软件不会出问题”。事实上,正规应用商店(如苹果App Store、华为应用市场)早已将这类软件列为病毒,用户只能通过论坛、网盘等非正规渠道下载,安全防护形同虚设。其二,迷信“免费工具”,认为“不用花钱就能解决问题”。但天下没有免费的午餐,这类软件的开发与维护成本均通过非法牟利实现,用户支付的“代价”可能是隐私、财产甚至自由。其三,混淆“技术破解”与“安全操作”,认为“只要不主动泄露信息就安全”。殊不知,这类软件的核心功能就是窃取信息,安装即意味着主动敞开大门。用户需清醒认识到:任何承诺“一键盗号”“无需密码”的软件,本质都是披着羊皮的狼。

真正的账号安全:合法防护才是唯一正道

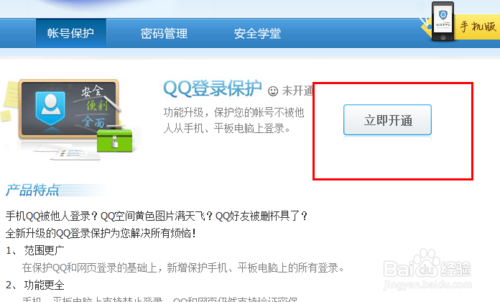

面对QQ账号安全威胁,用户应摒弃投机心理,转向合法防护手段。首先,通过官方渠道下载腾讯安全软件(如腾讯手机管家),开启“账号保护”功能,实时监测异常登录;其次,启用QQ账号双重验证(短信验证码、设备锁),即使密码泄露也能阻止他人登录;再次,定期修改密码,避免使用生日、手机号等简单组合,开启“高强度密码”提醒;最后,警惕“免费找回账号”“代刷会员”等诱导信息,不点击不明链接,不下载非正规软件。账号安全没有捷径,唯有依靠技术防护与法律意识,才能构筑真正的安全防线。

手机版卡盟QQ盗号软件的“安全可靠”是彻头彻尾的骗局,其背后是技术陷阱、法律风险与道德沦丧的多重枷锁。用户需树立正确的网络安全观:账号安全不是靠“盗号软件”窃取而来,而是通过合法手段与日常防护守护而来。远离非法工具,拒绝侥幸心理,才能让数字身份真正安全可控,让社交回归纯粹与信任。