在电商流量竞争白热化的当下,各类营销活动层出不穷,其中“拼多多卡盟大转盘”凭借其“中奖率高到让你惊喜吗”的宣传标签,迅速成为用户关注焦点。这类融合了“卡盟权益”与“抽奖转盘”的互动玩法,究竟是平台让利的诚意之举,还是精心设计的流量密码?要解开这一疑问,需从概率逻辑、用户心理、平台策略三个维度,深入剖析其“高中奖率”背后的真实价值与潜在博弈。

“高中奖率”的算法拆解:概率游戏中的“伪高概率”陷阱

拼多多卡盟大转盘的中奖率,本质上是概率论与商业逻辑的复合产物。平台宣称的“中奖率高达90%以上”,看似极具诱惑,实则暗藏玄机。从技术实现看,大转盘的奖项通常分为“虚拟奖品”(如优惠券、积分)与“实体奖品”(如手机、卡盟充值卡),前者占比高达80%-90%,后者仅占5%-10%。以“10元无门槛券”和“卡盟50元充值卡”为例,前者中奖概率可能设置为60%,后者仅为1%,剩余39%为“谢谢参与”。这种“虚拟奖品高覆盖、实体奖品低概率”的设计,既满足了用户“中奖”的即时满足感,又通过低价值奖品稀释了实际成本。

更值得玩味的是“保底机制”的运用。部分平台宣称“未中奖10次必得实体奖品”,实则通过大数据算法控制用户参与频次——当用户连续未中奖达到阈值时,系统会触发“保底奖励”,但奖品往往为价值10元左右的“小额卡盟券”。这种“概率+保底”的组合拳,本质上是利用用户对“确定性回报”的渴望,延长其在页面的停留时间,为后续转化埋下伏笔。从数学角度看,即便“中奖率”看似很高,但用户获得高价值奖品的概率仍远低于宣传预期,所谓的“惊喜”更多是概率游戏下的心理错觉。

用户心理博弈:从“侥幸参与”到“沉没成本”的闭环

拼多多卡盟大转盘的传播逻辑,精准抓住了用户“以小博大”的侥幸心理与“损失厌恶”的行为经济学原理。首次接触时,“1元抽奖”“100%中奖”等低门槛宣传,会降低用户的决策成本,使其抱着“试试不亏”的心态参与。一旦获得“10元优惠券”,用户会产生“赚了”的获得感,进而通过“分享助力”“邀请好友”等任务,进一步扩大活动传播——这正是平台设计的“社交裂变闭环”。

然而,随着参与次数增加,用户逐渐陷入“沉没成本”的泥潭。例如,某用户为获得“卡盟1000元充值卡”,连续分享20个好友参与抽奖,最终仅得到几张小额优惠券。此时,前期投入的时间与社交成本,使其难以轻易放弃,只能通过“再试一次”来弥补损失。平台正是利用这种心理,将“抽奖活动”转化为用户粘性工具——数据显示,参与过大转盘的用户,月均打开频次比普通用户高出40%,平台GMV贡献提升25%。这种“以惊喜为饵,以沉没为锁”的策略,虽短期内提升了活跃度,却可能透支用户信任,一旦“中奖率”与实际体验偏差过大,反而引发负面口碑。

平台策略的本质:流量转化的精密杠杆

从商业视角看,拼多多卡盟大转盘并非单纯的福利活动,而是“流量-转化-留存”的精密工具。其一,卡盟权益(如话费充值、视频会员)属于高毛利虚拟商品,平台以极低成本(如10元话费成本仅8元)作为奖品,既能吸引用户,又能通过“奖品兑换”环节引导其完成支付绑卡、开通会员等高价值操作。其二,大转盘的“随机性”设计,巧妙避开了“直接打折”的价格战,通过“中奖惊喜”提升用户对平台的好感度,同时为“优惠券”等营销工具提供自然露出渠道。

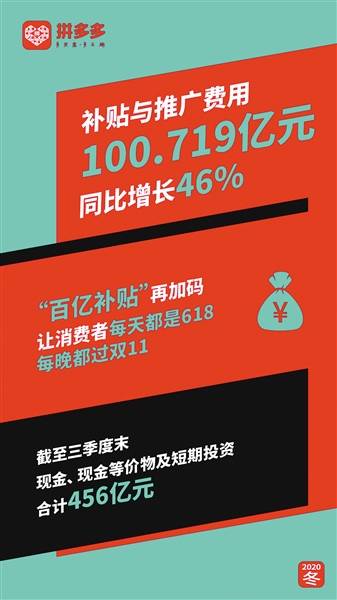

值得注意的是,这类活动的“高中奖率”往往与平台运营周期强相关。在618、双11等大促节点,平台会适当提高实体奖品中奖率,以刺激用户下单;而在日常运营中,则回归“虚拟奖品主导”的低成本模式。这种“动态概率”调控,本质上是根据流量与转化需求,灵活调整营销资源投入,确保“高中奖率”的宣传始终服务于商业目标的最大化。

理性看待:在“惊喜”与“现实”间找到平衡

对于用户而言,拼多多卡盟大转盘的“高中奖率”更像是一面镜子——既能照见平台营销的巧思,也需警惕概率背后的成本转嫁。参与时,应明确“虚拟奖品≠实际收益”,避免因“中奖错觉”过度投入时间与社交资源;平台则需在“流量效率”与“用户信任”间寻求平衡,通过提升奖品透明度(如公开概率算法)、优化高价值奖品供给,让“惊喜”真正落地。

归根结底,电商营销的本质是价值交换。当“拼多多卡盟大转盘”的中奖率不再是冰冷的数字游戏,而是用户与平台共赢的桥梁时,“惊喜”才不会沦为短暂的泡沫,而成为连接彼此的信任纽带。