掌盟开箱子卡不过关,是不是卡密有问题?这是不少参与掌盟活动的用户常有的疑问。当连续多次开箱未达预期,或活动流程卡在某一环节时,用户很容易将矛头指向卡密,认为“是不是卡密出了问题才导致开不过关”。但事实上,“卡不过关”的背后往往涉及多重因素,卡密问题只是其中之一,甚至很多时候并非根本原因。要准确判断,需要从卡密的作用机制、开箱活动的规则设计、技术实现逻辑等多个维度综合分析。

卡密作为开箱活动的“准入凭证”,其有效性确实是参与的前提。掌盟平台的许多开箱活动,尤其是需要消耗特定道具或兑换码参与的活动,卡密(或兑换码)相当于“门票”。如果卡密本身存在问题,比如格式错误、已被使用、过期未激活,或者与账号权限不匹配(如跨区卡密用于非目标区账号),确实会导致用户无法正常进入开箱流程,表现为“卡不过关”。例如,用户复制粘贴时多空格、少字符,导致卡密输入错误;或者活动卡密有使用次数限制,前序用户已用完,后续用户自然无法激活。这类情况下,卡密问题直接阻断了参与路径,用户感知到的“卡”就是“无法开始”。但需要明确的是,这种“卡”属于“准入失败”,而非“开箱结果未达预期”——前者是流程中断,后者是结果不符合用户心理预期,二者有本质区别。

然而,更多用户反馈的“卡不过关”,并非无法参与,而是“参与后未获得理想结果”。比如,用户已成功激活卡密并进入开箱界面,但连续多次未抽中目标道具,或活动进度卡在“未完成”状态。这时将问题归咎于卡密,显然缺乏依据。卡密的作用在于“开启权限”,而非“保证结果”。掌盟开箱活动的核心逻辑是概率算法,无论是虚拟道具、皮肤还是实物奖励,其获取概率都由预设的随机数生成器(RNG)决定。用户连续未中奖,本质上是概率事件的随机性体现,而非卡密“质量”问题。例如,某款皮肤的中奖概率为1%,理论上用户开箱100次必中(假设无保底),但实际可能80次中,也可能120次中——概率是长期统计结果,短期波动完全正常。此时若因“未及时中奖”怀疑卡密,是对概率机制的误解。

除了概率因素,技术层面的“卡”也可能被误判为卡密问题。掌盟开箱活动依赖服务器端的算法计算和客户端的界面反馈,任何一个环节出现异常,都可能导致用户体验不佳。比如,服务器负载过高时,用户点击开箱后可能出现“加载中”卡顿,甚至提示“开箱失败”;网络延迟导致客户端与服务器数据不同步,界面显示“未开箱”但后台已扣除资源;或活动系统存在Bug,如保底机制未触发、概率显示与实际不符等。这类技术问题往往与卡密无关,而是平台运维或开发层面的缺陷。用户遇到时,需要观察是否普遍存在(如大量用户反馈同一问题),而非孤立事件——若普遍存在,更可能是系统故障;若仅自己遇到,则需排查本地网络或设备问题。

用户操作习惯也是“卡不过关”的潜在诱因,且易与卡密问题混淆。部分用户在激活卡密时,未仔细阅读活动规则,比如忽略“需绑定手机号”“需完成新手任务”等前置条件,导致卡密激活后仍无法开箱,误以为是卡密无效。又如,开箱过程中频繁切换页面、网络中断,可能导致开箱指令未成功发送,但界面显示“已开箱”,用户误以为“卡”在结果展示环节。此外,部分用户对“过关”的定义存在偏差——将“开箱获得奖励”等同于“过关”,但实际活动中,“过关”可能指完成特定任务(如开箱3次)、达到特定等级,而非单纯获得某件道具。这种理解偏差会放大“卡不过关”的感知,让用户将正常流程视为“卡顿”。

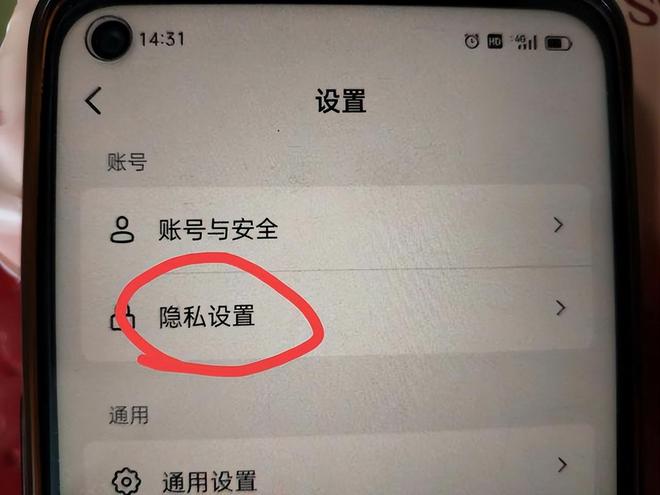

那么,当遇到掌盟开箱“卡不过关”时,用户应如何科学排查?首先,确认卡密有效性:检查格式、有效期、使用次数,通过官方渠道验证卡密状态(如客服查询、活动页面验证工具)。其次,明确活动规则:仔细阅读“参与条件”“奖励概率”“过关机制”,区分“准入门槛”和“结果条件”。再次,排查技术问题:观察是否为普遍现象,切换网络、重启设备尝试,联系官方客服反馈系统异常。最后,调整心理预期:理解开箱的概率本质,避免“短期必中”的执念,理性看待随机结果。若以上排查后确认卡密无效,可联系商家或平台更换;若是技术问题,则督促平台优化;若仅为概率波动,则需要调整参与心态。

归根结底,掌盟开箱子卡不过关与卡密的关系,并非简单的“因果关系”,而是“条件关系”——卡密有效是参与开箱的必要条件,但不是“过关”的充分条件。将所有“卡不过关”归咎于卡密,既忽视了概率机制的存在,也掩盖了技术、规则、操作等多重潜在因素。用户在参与此类活动时,需建立“理性参与”的认知:卡密是“钥匙”,但开箱的“门”后是概率的世界,而“过关”的路径更是由规则铺就。唯有厘清各环节逻辑,才能避免因误解而产生不必要的质疑,真正享受活动带来的乐趣与价值。