“掌盟购卡真的能抽免单吗?”这个问题,最近在不少网购爱好者中引发热议。打开社交平台,总能刷到用户晒出“掌盟购卡抽中免单”的截图,配文“运气爆棚”“白嫖成功”,让不少人心动不已。但心动之余,更多人疑惑:这种“抽免单”的操作靠谱吗?是真实福利还是套路营销?要搞清楚这个问题,我们需要跳出“免单”的诱惑,从平台机制、用户心理和实际风险三个维度,拆解“掌盟购卡抽免单”背后的真相。

“免单”噱头:平台营销的“低成本获客”逻辑

先明确一点:掌盟购卡作为一款聚合了多品类商品兑换券的平台,其核心功能是用户通过完成任务、消费或邀请好友获取积分,再用积分兑换商品或参与抽奖。而“抽免单”正是平台最吸引眼球的营销手段之一——用户只需消耗少量积分,就有机会获得订单免单的“超级福利”。

从商业角度看,这种操作并不神秘。本质上,这是平台用“低概率高回报”的噱头,实现低成本获客和用户活跃度提升的策略。假设平台设置1%的免单概率,每100次抽奖中,99次用户消耗积分却一无所获,只有1次用户“幸运免单”。对平台而言,这1次免单的成本,可能远低于通过传统广告获取新用户的费用;而对用户来说,消耗的积分往往来自日常签到、浏览广告等“零成本”行为,即便未中奖,也几乎没有损失。这种“以小博大”的心理预期,恰好击中了消费者的侥幸心理,让他们愿意持续参与。

但问题在于:“免单”的真实概率,平台真的透明吗? 多数用户在参与时,只会看到“抽免单”的活动入口,却找不到具体的中奖规则、概率公示,甚至活动条款中用“最终解释权归平台所有”模糊了关键信息。这种信息不透明,让“抽免单”的“靠谱性”大打折扣。

“中奖”幻象:幸存者偏差与认知陷阱

为什么我们总觉得“抽免单”很常见?社交平台的分享功不可没。仔细观察就会发现,晒中奖截图的用户往往情绪高涨,会主动@好友、转发动态,形成“中奖不难”的集体错觉。但这其实是典型的“幸存者偏差”——中奖者是少数,但他们的高调分享掩盖了沉默的大多数未中奖者。

更微妙的是用户的心理认知偏差。心理学中有个“可得性启发法”:人们更容易被容易想到的信息影响。当你连续刷到10条“掌盟购卡免单”的分享时,大脑会自动高估“免单”的发生概率,甚至产生“下一个可能就是我”的错觉。但实际上,如果平台有1万人参与,1%的中奖率也仅有100人中奖,剩下9900人都是“分母”。

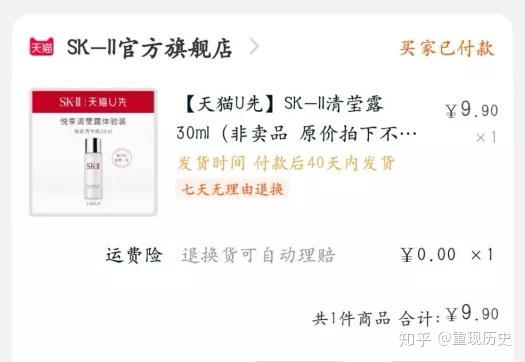

此外,“免单”的定义也值得玩味。部分平台会将“免单”设置为“最高可免全款”,但实际操作中可能限定为“订单金额不超过XX元”,或要求用户先垫付、后续返现,流程复杂且耗时。更有甚者,中奖后需完成“分享3个群”“邀请5位好友”等额外任务才能兑现,本质上把“免单”变成了拉新的工具。

风险提示:被忽视的“隐性成本”与安全隐患

抛开概率和噱头,“掌盟购卡抽免单”是否靠谱,还要看参与过程中是否存在隐性风险。最常见的是个人信息泄露。部分平台要求用户授权手机号、通讯录,甚至身份证信息才能参与抽奖,这些数据一旦被滥用,可能导致精准诈骗或骚扰电话。

其次是积分体系的“套路”。用户为抽免单拼命攒积分,却发现积分获取门槛越来越高——比如原本签到1天得10积分,后来变成连续签到7天才能得50积分;或者兑换商品所需的积分远超预期,导致积分“贬值”。当用户意识到“积分永远不够换免单”时,平台已经通过你的活跃行为赚足了流量和广告收益。

更严重的是资金安全风险。个别平台以“抽免单”为诱饵,诱导用户先充值“升级会员”以提升中奖概率,或要求用户绑定银行卡“方便返现”。一旦用户充值后,平台可能以“系统故障”“违规操作”等理由拒绝兑现,甚至直接跑路。这类案例在电商领域屡见不鲜,消费者往往因贪图小利而损失惨重。

理性判断:如何面对“抽免单”的诱惑?

那么,掌盟购卡抽免单就完全不能碰吗?倒也未必。如果平台能公开中奖规则、概率,且参与过程无需提供敏感信息、无强制消费,那么把它当作一种“娱乐消遣”也未尝不可——毕竟消耗的是零散积分,即便未中奖,也不会有实质损失。

但若想通过“抽免单”薅羊毛,甚至投入大量时间精力,就需要警惕了。真正的“靠谱”福利,从来不需要用户“赌概率”。比如正规平台的“满减券”“无门槛红包”,规则透明、使用便捷,远比“抽免单”更实在。对消费者而言,与其沉迷于“免单”的幻想,不如关注商品本身的价值:是否需要?性价比如何?是否在预算范围内?

归根结底,掌盟购卡的免单抽奖更像是一场平台与用户的“心理博弈”。平台用“免单”的钩子吊起用户的好奇心,用户则在概率与侥幸中贡献流量。作为消费者,我们能做的,就是保持清醒:不被“免费”冲昏头脑,不轻信“幸运”的神话,在规则透明、风险可控的前提下,理性参与每一次“抽奖”。毕竟,靠谱的不是“免单”,而是我们对消费的审慎态度。