当“新卡盟少女的笔记”成为社交平台的热门搜索词,我们看到的不仅是一个内容标签的走红,更是一代年轻人对真实、细腻与情感共鸣的集体追寻。在这个被算法和流量裹挟的时代,这些由普通少女记录的日常碎片、生活感悟、兴趣分享,为何能成为无数人心中的“宝藏”?答案或许藏在那些带着温度的文字、真诚的视角,以及背后所代表的新一代内容创作生态之中。

“新卡盟少女的笔记”究竟是什么?拆解这个关键词,“新卡盟”更像是一个年轻创作者的聚集地或文化符号——它不局限于某个特定平台,而是泛指一群热爱生活、乐于分享的年轻女性,她们以“笔记”为载体,记录成长轨迹、分享实用技巧、表达情感态度。这些笔记内容五花八门:从“新手化妆的踩坑实录”到“如何用100元布置出租屋”,从“深夜emo的情绪出口”到“追剧时的疯狂吐槽”,看似零散,却因为真实而充满力量。与专业机构生产的标准化内容不同,“少女笔记”最核心的特征是“去滤镜化”——她们不追求完美人设,敢于暴露笨拙,乐于分享失败,这种“不精致”恰恰击中了当代年轻人对“真实感”的渴望。

情感共鸣,是这些笔记成为“宝藏”的首要密码。 在快节奏的生活中,年轻人面临着学业、工作、社交的多重压力,常常感到孤独与焦虑。而“新卡盟少女的笔记”就像一位身边的朋友,用平实的语言讲述相似的烦恼:考试前的临时抱佛脚、第一次独自租房的手忙脚乱、和朋友闹别扭后的纠结……这些细节化的描写,让读者在“原来不止我一个人这样”的感叹中找到情感连接点。一位网友在评论中说:“每次看到她写‘又熬夜赶ddl了’,都觉得像是看到了自己,那种被理解的温暖,比任何心灵鸡汤都管用。”这种“共情式传播”,让笔记超越了信息分享的层面,成为情感慰藉的载体。更重要的是,少女笔记中的情感表达往往是双向的——创作者会在评论区与读者互动,回复提问、分享后续,甚至根据读者建议调整内容,这种“陪伴感”让读者产生“被看见、被重视”的归属感,从而将笔记视为珍视的“宝藏”。

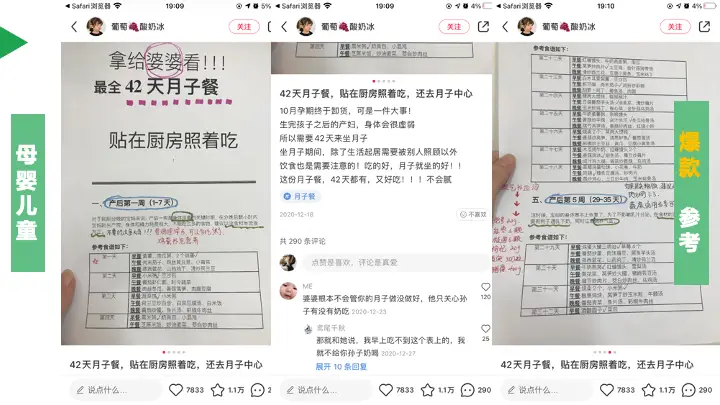

实用价值,构成了笔记“宝藏”属性的另一重底色。不同于纯文学创作或专业科普,“新卡盟少女的笔记”更注重“接地气”的经验分享。她们可能是刚入职场的新人,会详细记录“如何写好第一份工作周报”;也可能是学生党,会整理“考研党必备的APP清单”;甚至是生活中的小能手,会分享“用旧衣服改造收纳袋”的教程。这些内容或许不够权威,但因为来自“同辈”的真实实践,更具参考性和可操作性。比如一位叫“小鹿”的创作者,分享了自己从“厨房小白”到能做十道菜的进阶过程,每道菜都标注了“失败次数”和“避坑指南”,评论区有读者留言:“跟着她的步骤做了可乐鸡翅,第一次没糊锅,感觉人生都亮了!”这种“从0到1”的成长记录,让读者在获取实用信息的同时,也看到了自己可能达到的进步空间,笔记因此成为“可复制的生活指南”。

更深层的,“新卡盟少女的笔记”是Z世代文化认同的缩影,承载着年轻一代对“自我表达”的探索。在传统媒体时代,内容生产权掌握在少数机构手中;而在社交媒体时代,每个人都可以成为创作者。“少女笔记”的走红,本质是年轻人对“多元声音”的呼唤——她们不满足于被定义,而是主动构建属于自己的话语体系。有的笔记用插画搭配文字,展现天马行空的想象力;有的用Vlog记录日常,传递“平凡日子也值得热爱”的生活哲学;还有的聚焦小众兴趣,比如“冷门动漫盘点”“复古胶片摄影技巧”,为同好者搭建“精神角落”。这种“去中心化”的创作,让不同性格、不同追求的年轻人都能找到属于自己的“宝藏笔记”,也通过这些笔记确认“我不是孤岛”的文化归属感。

当然,“新卡盟少女的笔记”在快速走红的同时,也面临着真实性与商业化的平衡难题。当流量涌入,部分创作者开始追求“爆款公式”,刻意制造冲突、夸大情绪,甚至编造故事,让笔记失去原有的“真诚底色”。更有甚者,过度植入广告、推广劣质产品,不仅损害读者信任,也让“宝藏笔记”蒙上阴影。这提醒我们:笔记的生命力永远根植于真实,一旦为流量妥协,就会失去打动人心的核心力量。真正的“宝藏”,应当是创作者在分享自我与关照他人之间找到平衡——既保持个人风格,又坚守内容底线,让每一篇笔记都经得起时间的检验。

展望未来,“新卡盟少女的笔记”或许会向着更垂直、更专业的方向发展。随着创作者经验的积累,部分笔记可能从“生活分享”升级为“深度内容”,比如从“化妆技巧”延伸到“成分党护肤科普”,从“租房攻略”细化到“长租合同避坑指南”。同时,技术赋能也可能让笔记形式更加丰富——AR试妆、互动式教程、AI个性化推荐等,将为读者带来更沉浸的体验。但无论形式如何变化,其“宝藏”的本质不会改变:那是年轻一代用真诚编织的生活网络,是无数个体在时代浪潮中相互取暖的温暖印记。当我们在深夜翻开一篇“新卡盟少女的笔记”,或许就是在寻找一种共鸣——确认自己的存在被理解,相信平凡的生活也能闪闪发光。这,或许就是它成为无数人心中“宝藏”的终极答案。