在星星卡盟的日常操作中,“上机编号”这一术语常让用户感到困惑——明明需要用到,却不知从何查找,甚至有人猜测这是平台刻意隐藏的“神秘代码”。事实上,这种认知偏差源于对平台功能逻辑的误解。要真正理解“星星卡盟上机编号怎么找”,需先厘清其本质定位与平台设计逻辑。

上机编号,本质上是星星卡盟平台为用户操作会话分配的唯一标识符,由系统自动生成,关联着用户的账号信息、操作时间、IP地址及具体行为轨迹。它并非面向普通用户的“高频展示字段”,而是平台内部用于运维管理、订单溯源、安全审计的核心工具。正因如此,其展示层级较深,并非直接置于首页显眼处,但这不意味着它“神秘”或“不可获取”,而是“功能定位差异”导致的认知落差。

为什么用户会觉得“上机编号难找”?主要有三方面原因。其一,信息展示的“优先级差异”。平台将高频使用功能(如充值、提现、商品列表、订单管理)置于首页或一级导航,确保用户能快速完成核心操作;而上机编号属于低频运维字段,仅在对账、纠纷处理或异常排查时才会涉及,因此被收纳在二级甚至三级后台模块中,普通用户若不主动探索,确实难以发现。其二,用户认知的“功能错位”。部分用户误以为上机编号应与账号ID、订单号一样,作为常用标识直接展示,却忽略了它的“运维属性”——它更像是用户在平台操作中的“临时身份证”,而非“永久身份证”,仅在单次会话或特定操作周期内有效,自然无需高频曝光。其三,平台安全的“防护设计”。为避免用户误操作或信息泄露,部分敏感标识(如上机编号)需通过二次验证(如密码、短信验证码)才能查看,这进一步增加了获取的“难度感”,却并非刻意隐藏。

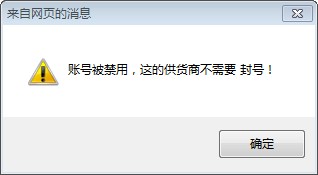

那么,“星星卡盟上机编号到底怎么找”?其实路径清晰,只需根据使用场景选择合适的方式。若用户是通过PC端操作,登录账号后,可依次进入“个人中心”-“账户安全”-“操作日志”,在详细记录列表中,每条操作都会对应生成一个“上机编号”,通常与登录时间、IP地址、操作类型(如“商品购买”“余额查询”)并列显示。若用户使用移动端APP,可点击“我的”-“设置”-“操作记录”,同样能在详细日志中找到对应编号。对于不熟悉后台操作的用户,最直接的方式是联系在线客服:提供账号信息及操作时间范围,客服可快速调取历史操作的上机编号,尤其适用于需要追溯某笔具体订单异常的情况。此外,在进行批量操作(如批量下单、批量充值)时,系统弹出的确认提示框中,有时会附带当前会话的上机编号,这是实时获取的便捷方式,用户可截图保存以便后续核对。

“星星卡盟上机编号真的这么神秘吗?”答案显然是否定的。所谓“神秘”,本质是信息不对称与功能认知偏差共同造成的误解。从平台透明度来看,星星卡盟作为正规卡盟平台,上机编号的查询权完全属于用户,不存在“无法找到”的设计——只是平台遵循“按需展示”原则,避免信息过载。从行业共性来看,类似的上机编号(或称“会话ID”“操作标识”)在其他互联网平台同样存在:电商平台的“订单操作日志”、支付平台的“交易流水号”、社交软件的“会话标识”,均属于此类低频但关键的运维字段,用户因陌生而产生“神秘感”,实则是行业共性的认知现象。从用户权益来看,上机编号的存在恰恰是平台规范化的体现:它为用户操作提供了可追溯的凭证,当出现订单纠纷、账号异常时,用户可凭上机编号要求平台调取完整操作记录,保障自身权益——这非但不是“神秘”,反而是平台责任与透明度的体现。

进一步思考,上机编号的“难找”是否反映了平台体验的不足?某种程度上,是的。若平台能在关键操作节点(如订单确认页、异常提示页)增加上机编号的“轻量级展示”(如“本单上机编号:XXXX,请保存以便查询”),或在新用户引导中简要说明其作用与查询路径,确实能降低用户的认知门槛。但需明确的是,“易找”不等于“高频展示”,而是“在需要时能快速获取”。目前通过客服、后台日志等方式,用户已具备完整的获取能力,所谓“神秘”更多是用户主动探索意愿不足与平台引导缺失的结果,而非平台刻意隐藏。

对用户而言,与其将上机编号视为“难找的代码”,不如主动熟悉平台后台的“操作日志”模块——这里不仅记录着上机编号,还藏着用户与平台互动的全部轨迹,是理解平台逻辑、保障自身权益的重要窗口。对平台而言,优化新用户引导、在关键场景增加上机编号的提示,是提升用户体验的必然方向。对行业而言,需明确“运维标识”与“用户标识”的区别:前者是平台高效运转的“齿轮”,后者是用户身份的“名片”,二者功能不同,展示方式自然各异,减少用户认知混淆,才能让技术工具真正服务于人。

归根结底,“星星卡盟上机编号”不是神秘的存在,而是平台规范化运营的必要工具。它的“难找”,不是设计缺陷,而是功能定位与用户认知的错位;它的价值,不在于“被看见”,而在于“被需要时能被找到”。理解这一点,用户便能以更从容的心态面对它,让上机编号从“困惑的源头”变为“信任的凭证”。