星河卡盟黑金卡,真的能带来超值体验吗?在当前会员经济蓬勃发展的背景下,各类高端会员卡层出不穷,而星河卡盟黑金卡凭借其“全场景覆盖”“专属特权”“顶级服务”等标签,迅速成为消费市场的焦点。然而,当“超值体验”成为营销核心时,我们更需要剥离宣传表象,从权益真实性、服务匹配度、用户需求适配性三个维度,冷静审视这张被赋予过高期待的卡片是否真的物有所值。

星河卡盟黑金卡的核心定位,本质上是平台对高价值用户的需求响应。作为星河卡盟体系中的顶级会员产品,黑金卡区别于普通会员卡的核心在于“资源倾斜”与“服务升级”。从卡盟平台的运营逻辑来看,黑金卡承载着双重目标:一方面,通过高门槛筛选高净值用户,提升平台ARPU值(每用户平均收入);另一方面,以“专属权益”为抓手,增强用户粘性,构建差异化竞争壁垒。其宣传中提到的“游戏特权全覆盖”“生活服务8折起”“商务资源一键对接”等权益,看似构建了一个从娱乐到商务的全场景生态,但关键在于这些权益是否具备“不可替代性”,以及实际落地时的“含金量”究竟如何。

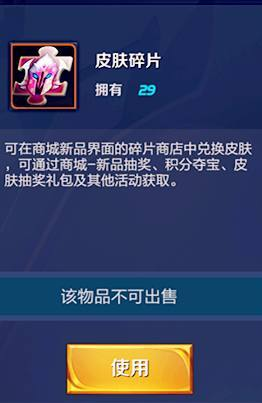

“超值体验”的支撑点,在于权益的真实性与实用性,而非概念的堆砌。以星河卡盟黑金卡主打的游戏特权为例,宣传中强调“主流游戏直充9折”“专属皮肤优先领取”“赛事VIP通道”,但实际体验中,部分合作游戏的折扣力度与第三方平台持平,甚至存在“限时限量”的权益陷阱——看似9折优惠,实则限定非热门游戏或特定时间段,高频需求场景的覆盖反而不足。再如生活服务板块,虽然宣称覆盖餐饮、出行、购物等8大领域,但合作商家多为中小型商户,缺乏头部品牌背书,用户在实际使用中常面临“折扣力度小”“覆盖范围窄”的尴尬。这种“广度有余、深度不足”的权益设计,导致用户感知价值远低于预期,“超值”沦为一句空洞的营销口号。

服务响应效率与体验细节,是检验高端会员卡含金量的试金石。黑金卡宣传中强调“7×24小时专属客服”“1对1管家服务”“优先处理通道”,但在实际用户反馈中,部分案例显示客服响应速度与普通会员无异,复杂问题仍需层层转接,所谓的“专属服务”更像是一个“伪概念”。真正的超值体验,应当体现在服务颗粒度上——比如针对商务人士的“行程规划助手”“会议场地预订”,针对生活品质人群的“定制化活动邀请”“稀缺资源对接”,这些高附加值服务才是区分普通会员与黑金卡的核心。然而,当前星河卡盟黑金卡的服务体系仍停留在“标准化流程”层面,缺乏针对用户个性化需求的深度挖掘,导致“高端服务”沦为形式主义。

价格与价值的匹配度,是判断“超值”与否的终极标准。星河卡盟黑金卡的年费定位在千元级别,远高于普通会员卡,其定价逻辑基于“权益累加价值”的计算——例如游戏折扣、生活优惠等权益若单独购买,总费用可能超过年费。但这种“理论价值”与“实际价值”往往存在偏差:用户实际能高频使用的权益占比不足30%,大部分权益因使用门槛高、覆盖场景窄而被闲置。经济学中的“消费者剩余”理论指出,只有当用户实际获得的价值远超支付成本时,才构成真正的“超值”。反观黑金卡,多数用户在支付年费后,感知到的价值提升有限,甚至出现“为低频权益买单”的情况,这与“超值体验”的初衷背道而驰。

更深层次的挑战,在于平台能否持续输出与“黑金”标签匹配的差异化优势。当前会员经济赛道竞争白热化,各类平台纷纷推出高端会员卡,同质化严重。星河卡盟黑金卡若想真正实现“超值”,必须跳出“权益堆砌”的内卷陷阱,转向“体验深耕”。例如,通过大数据分析用户行为,动态调整权益组合,实现“千人千面”的个性化服务;或者与头部品牌深度合作,打造独家稀缺资源,如限量联名商品、明星见面会资格等,提升权益的不可替代性。此外,建立透明的权益评估机制,定期公示权益使用数据与用户反馈,让“超值”从营销话术变为可量化、可感知的用户价值,这才是赢得用户信任的关键。

归根结底,星河卡盟黑金卡的“超值体验”并非一个非黑即白的命题,而是取决于用户需求与平台供给的精准匹配。对于高频游戏玩家、商务出行需求密集的人群,其部分权益或许能提供实际便利;但对于追求生活品质、注重服务细节的用户,当前的体验距离“超值”仍有差距。真正的会员经济核心,不是用“黑金”标签制造身份焦虑,而是以用户价值为中心,让每一分钱都花在“刀刃”上。星河卡盟若想让黑金卡名副其实,或许需要回归初心:与其在宣传上画大饼,不如在权益真实性、服务深度、价格透明度上做加法——毕竟,用户的“超值”体验,从来不是靠营销吹出来的,而是靠实实在在的服务与价值堆出来的。