在当下消费升级与会员经济蓬勃发展的浪潮中,“永久豪华黄钻卡盟”作为一种高端会员权益整合模式,正吸引着追求极致体验的消费者目光。其宣传中“永久享受无尽特权”的承诺,既契合了人们对长期优质服务的向往,也暗藏着对“特权真实性与可持续性”的深层拷问:当“永久”与“无尽”成为营销标签,背后的权益体系是否经得起推敲?这类卡盟究竟是为用户构建了价值护城河,还是隐藏着预期与现实的鸿沟?

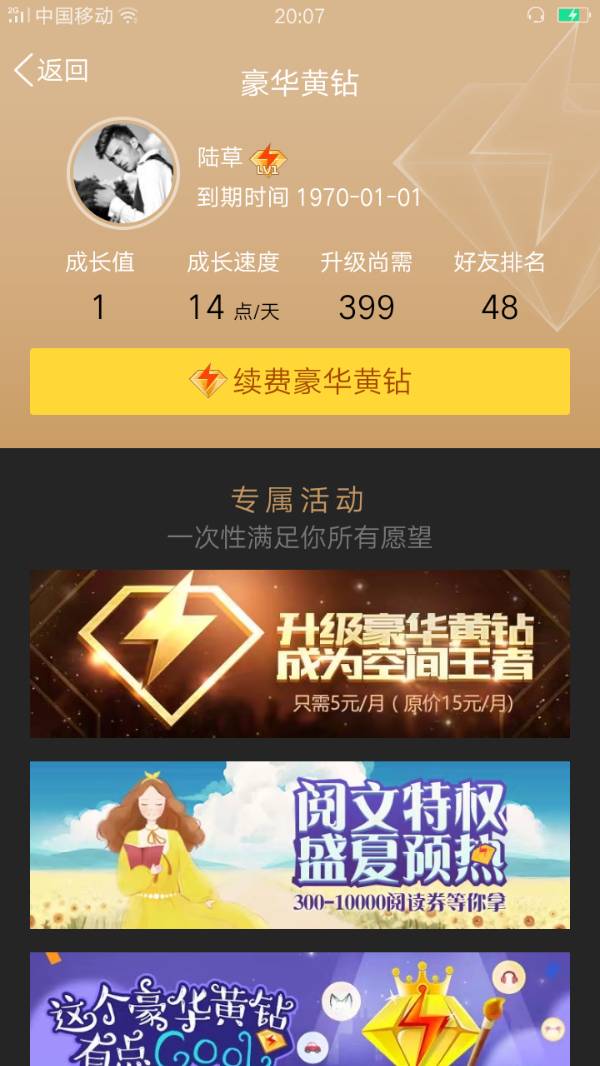

“永久豪华黄钻卡盟”的核心,本质是“高价值权益聚合”与“长期服务承诺”的结合体。从概念层面拆解,“永久”指向会员资格的时间维度,理论上区别于年费制、季费制等短期会员,强调“一次投入,终身受益”;“豪华”则锚定权益的质量与稀缺性,通常涵盖高端消费场景的折扣、专属服务、跨界资源等;“黄钻卡”作为等级符号,既是对用户支付能力的筛选,也是对权益层级的可视化标识;“卡盟”则暗示其平台化属性——通过整合多方资源,为用户提供“一站式特权入口”。然而,这种概念的吸引力,往往建立在“永久=一劳永逸”“无尽=无所不包”的简化认知上,而忽略了商业逻辑中的“权责对等”与“动态平衡”。

“无尽特权”的宣传话术,在现实中往往面临“权益边界模糊”与“可持续性挑战”的双重考验。商家口中“无尽”的特权,究竟是无限制的绝对权利,还是有限条件下的相对福利?以常见的豪华黄钻卡盟为例,其权益可能涵盖航空贵宾厅、酒店免费升级、医疗绿色通道、高端购物折扣等,但细读条款便会发现:贵宾厅每日使用次数限制、酒店升级需“视房态而定”、医疗通道仅限特定合作医院、购物折扣需满足最低消费门槛——这些隐性条件让“无尽”打了折扣。更关键的是,权益的维持高度依赖合作方的持续投入与平台的资源整合能力。一旦合作方终止协议、平台资金链断裂,或因用户规模扩大导致资源稀释,“特权”便可能沦为“纸上承诺”。例如,某早期推出的“终身健身卡盟”,因合作健身房倒闭,最终用户仅能获得部分补偿,所谓“永久特权”化为泡影。

从商业模式看,“永久豪华黄钻卡盟”的“永久”标签,本质是“预付费模式”与“长期资金沉淀”的产物。平台通过收取一次性高额会费,提前锁定用户长期价值,再用资金池反哺权益采购与服务供给。这种模式在初期可通过“高投入高回报”吸引用户,但对平台的资金实力、风控能力提出极高要求。若平台将预付费资金用于短期投资或扩张,一旦市场波动或经营不善,极易陷入“庞氏陷阱”——用新用户的会费填补老用户的权益缺口。近年来,部分“永久卡盟”平台因经营不善跑路,正是这一风险的现实印证。此外,“永久”期限的法律界定也存模糊地带:若平台因合并、破产等原因终止服务,用户如何维权?条款中“最终解释权归平台所有”的表述,往往让消费者处于弱势地位。

用户视角下,“永久豪华黄钻卡盟”的价值兑现,高度依赖“权益实用率”与“服务体验一致性”。消费者为“永久”支付溢价,核心诉求是“长期省心、持续受益”,但现实中常出现“权益闲置”与“体验缩水”的矛盾。一方面,部分高端权益(如私人飞机预约、顶级餐厅预留位)使用频率极低,对多数用户而言沦为“炫耀性消费”,实际价值远低于支付成本;另一方面,随着用户规模增长,平台为控制成本,可能暗中降低服务标准——例如,原本承诺的“一对一管家服务”沦为客服机器人,“专属折扣”缩水为常规活动的附加优惠。当用户发现“付费获得的特权”与“免费用户享有的服务”差距缩小时,“永久”的溢价便失去意义。

行业趋势上,“永久豪华黄钻卡盟”正面临“监管收紧”与“用户理性回归”的双重重塑。随着《消费者权益保护法》对“永久”“绝对化用语”的规范,以及市场监管部门对预付式消费模式的专项整治,平台在宣传中需更加谨慎,避免过度承诺。同时,新一代消费者愈发注重“权益透明度”与“服务确定性”,不再为模糊的“永久”标签买单,转而关注“权益可验证”“服务可追溯”。未来,真正能立足的“豪华黄钻卡盟”,必然是从“营销驱动”转向“价值驱动”——通过深度绑定优质资源、建立清晰的权益退出机制、利用区块链等技术保障服务可追溯,让“永久”不再是噱头,“无尽”不再是空谈。

归根结底,“永久豪华黄钻卡盟”的“无尽特权”,本质是商业社会中的“价值交换”而非“无偿赠与”。消费者在追求极致体验时,需擦亮双眼:不盲从“永久”的承诺,而是细究权益的落地细节;不为“无尽”的标签买单,而是评估服务的实际价值。而对平台而言,唯有以长期主义为纲,以用户价值为本,才能让“黄钻卡盟”从一时的流量密码,成为经得起时间检验的服务标杆。毕竟,真正的“特权”,从来不是宣传出来的,而是日复一日兑现的信任与体验。