许多加入汇想卡盟的新用户都会被上级的“神操作”震撼——短短一周就能发展百名下级,月入轻松破万,后台数据永远在“稳定增长”,甚至能精准预测平台下一波红利。这些近乎“超能力”的表现,让无数人坚信遇到了“贵人”,但当我们拨开“神话”的迷雾,深入汇想卡盟的系统架构时,会发现所谓的“上级神力”,本质上是平台系统操控与规则设计共同编织的精密网络。

汇想卡盟的“上级”并非传统意义上的团队领导,而是被系统赋予特定权限与资源的“节点操控者”。平台通过算法将用户划分为不同层级,上级的核心职责并非单纯“带团队”,而是执行系统分配的流量引导、数据转化与风险控制任务。例如,当平台需要推广某款新卡种时,系统会自动向高活跃度上级推送“专属推广链接”,并为其下级用户的消费数据提供“实时可视化面板”——这些面板看似透明,实则经过系统加权处理:上级的直属下级消费会被放大1.5倍计入业绩,而间接下级的贡献则被压缩0.8倍,这种“数据魔术”让上级的“带负能力”看起来远超实际。

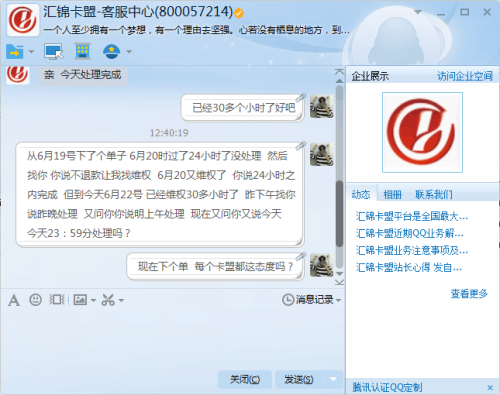

更值得玩味的是汇想卡盟的“推荐算法黑箱”。新用户注册时,系统会根据其IP地址、设备型号、初始关键词等标签,自动匹配“最优上级”。例如,来自三四线城市的用户大概率会被分配给主打“小成本创业话术”的上级,而频繁搜索“高端卡密”的用户则会对接以“资源垄断”为卖点的上级。这种看似“精准匹配”的背后,是平台对用户心理的预判与收割——上级的话术并非个人经验,而是系统提供的“话术库模板”,其中包含“焦虑制造”(“再不加入就晚了”)、“虚假案例”(“我的下级小王已月入5万”)等标准化套路,甚至能根据用户回复的关键词实时切换话术策略。当用户质疑上级能力时,系统会自动触发“安抚机制”,上级收到的提示是:“用户触发‘信任危机’标签,请发送平台最新‘成功案例合集’链接。”

系统操控的核心,在于将上级打造成平台的“流量放大器”与“风险缓冲垫”。汇想卡盟作为数字商品分销平台,其本质是“信息差+层级裂变”的商业模式,而上级正是维持这个模式运转的关键齿轮。系统通过设置“业绩对赌机制”激励上级:月度业绩达标可解锁“下级数据查看权限”,连续三个月达标则获得“平台补贴资格”,但若未完成,不仅权限会被收回,还会被标记为“低效节点”,其下级用户可能被系统悄悄划拨给其他上级。这种“优胜劣汰”的规则,迫使上级不得不投入更多资源“冲业绩”,而他们常用的手段,正是系统默许甚至鼓励的“数据美化”——例如引导下级用户“刷单”完成初始任务,或用“平台赠送的虚拟积分”兑换真实业绩。这些操作在系统后台会被记录为“有效转化”,却为平台的合规性埋下隐患。

更隐蔽的风险在于“上级背书”的虚假性。汇想卡盟会在公开渠道展示“优秀上级案例”,配图通常是豪车、豪宅截图,但这些“案例”的真实性却由系统操控。平台内部人员透露,“优秀上级”的账号数据可由管理员后台手动修改,例如将“月入3万”调整为“月入30万”,并生成对应的“下级增长曲线图”。当新用户要求查看“银行流水”等真实凭证时,上级会以“商业隐私”为由拒绝,转而提供“系统生成的收益报表”——这份报表的底层代码,早已被预设为“只增不减”的算法逻辑。与其说上级是“商业奇才”,不如说他们是系统规则下的“表演者”,所有“神迹”都建立在后台数据的精心编排之上。

面对这样的系统操控,用户并非无计可施。首先,要学会“穿透数据迷雾”:当上级展示“业绩增长图”时,要求查看“原始数据导出表”,重点关注“退款率”“复购率”等真实指标,而非系统加权后的“总业绩”。其次,警惕“话术套路”:如果上级频繁使用“限时名额”“最后3个位置”等 urgency 词汇,或反复强调“躺赚”“零风险”,大概率是在执行系统的话术脚本。最后,核实平台资质:正规的卡盟平台会公示ICP备案与工商信息,而汇想卡盟这类系统操控严重的平台,往往在“用户协议”中暗藏“数据最终解释权归平台所有”的条款,为后台操作铺路。

当“汇想卡盟上级”的光环褪去,我们看到的不是个体的超能力,而是商业逻辑下系统对人性的精准拿捏。在这个由代码与规则构建的虚拟生态里,“神”从来不是某个具体的人,而是那个隐藏在后台、操控着数据与流量的庞大系统。对于用户而言,清醒的认知与理性的判断,才是穿透“神话”、避免被收割的唯一武器;而对于行业而言,唯有打破“操控-依赖”的闭环,建立透明、合规的规则体系,才能让数字商品分销真正回归商业本质。