汇锦卡盟能否用来刷购物号,安全高效吗?这一问题在电商生态中始终存在争议。作为虚拟卡密服务的聚合平台,汇锦卡盟的核心功能是为用户提供各类数字商品的充值渠道,包括游戏点卡、视频会员、话费流量等,而“刷购物号”本质是通过非正常手段提升账号的交易数据或活跃度,两者在服务属性上存在本质差异。要判断汇锦卡盟能否支持刷购物号操作,需从其底层逻辑、合规边界、风险隐患三个维度展开分析,而“安全高效”的评估更需跳出技术层面,延伸至法律与平台规则的双重审视。

汇锦卡盟的服务属性与“刷购物号”的底层逻辑存在天然错位。汇锦卡盟的运营模式是基于正规数字商品交易的B2B或B2C服务平台,其提供的卡密均来自官方或授权渠道,交易流程围绕“充值-核销”展开,目的是满足用户的实际消费需求。而“刷购物号”的核心逻辑是虚构交易、伪造数据,例如通过批量下单虚假商品、使用虚假收货信息、利用小号互刷等手段,制造账号高销量、高活跃度的假象。这种操作需要的是能够快速生成虚拟订单、规避平台风控的“工具型”服务,而非汇锦卡盟提供的“商品型”卡密。即便存在个别卡密被用于虚假交易(如话费充值用于制造“已付款”记录),也只是极少数场景下的边缘化应用,无法构成汇锦卡盟的核心功能。因此,从服务定位看,汇锦卡盟并非为“刷购物号”而设计,将其定位为刷号工具是对平台功能的误读。

合规性视角下,刷购物号行为已触碰平台与法律的红线,汇锦卡盟无法提供合规支持。电商平台对“刷单炒信”行为持零容忍态度,无论是淘宝、京东还是拼多多,均通过AI算法、大数据分析等手段识别异常订单,对涉事账号采取限制流量、降权封禁甚至法律追责的措施。《电子商务法》明确规定,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,不得虚构交易、编造用户评价。这意味着,“刷购物号”不仅是违反平台规则的灰色操作,更是涉嫌违法的行为。汇锦卡盟作为正规服务平台,其业务开展需遵守《网络安全法》《电子商务法》等法律法规,不可能为用户提供用于违法行为的工具或渠道。若有人利用汇锦卡盟的卡密进行刷单操作,属于个人违法行为,与平台本身无关,平台反而有权配合监管部门追溯违规用户。因此,试图通过汇锦卡盟实现“安全刷号”的想法,本质上是对合规边线的忽视,最终可能面临“账号作废+法律风险”的双重代价。

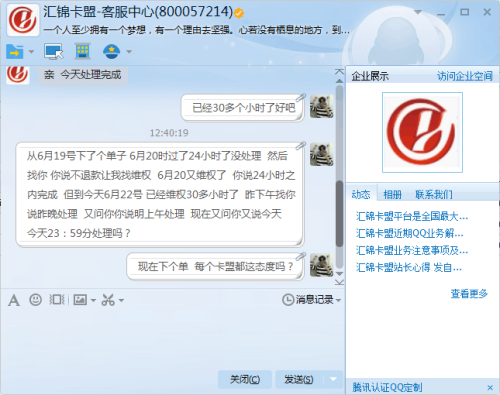

安全性分析需聚焦数据风险与账号反噬,汇锦卡盟的“高效”无法掩盖操作隐患。所谓“安全高效”的刷号操作,往往依赖于第三方“刷单平台”或“黑产工具”,这些工具通常会要求用户提供购物账号的登录权限、支付密码等敏感信息,存在极大的数据泄露风险。即便用户使用汇锦卡盟的卡密进行充值(例如用话费制造虚假付款记录),也无法绕过电商平台的风控系统——平台对订单的核验不仅包括“是否付款”,还包括物流信息、用户行为轨迹、设备指纹等多维度数据,单一维度的“付款记录”难以通过审核。更重要的是,一旦被平台识别为刷单行为,不仅购物号会被降权,关联的支付账户(如支付宝、微信支付)也可能被限制使用,导致用户“钱号两失”。至于“高效”,刷单带来的数据提升往往是短暂的,电商平台的风控算法会持续迭代,虚假订单的存活周期可能从数月缩短至几天甚至几小时,所谓的“高效”不过是自欺欺人。汇锦卡盟作为卡密平台,其“高效”体现在充值到账速度、卡密核销效率等合规场景,与刷单所需的“规避风控效率”完全是两个概念。

从行业趋势看,卡盟平台正向合规化转型,而刷购物号终将被技术淘汰。随着监管趋严和电商平台风控升级,卡盟行业早已告别野蛮生长,头部平台纷纷转向与官方合作、拓展企业服务等合规方向。例如,部分卡盟平台与游戏厂商合作推出官方直充服务,或为电商平台提供真实的话费、流量充值接口,通过真实交易提升平台价值。这种转型既是对监管的响应,也是行业可持续发展的必然选择。反观“刷购物号”产业链,随着AI识别技术的成熟,虚假订单的识别率已提升至90%以上,刷单成本越来越高、收益越来越低,逐渐沦为“高投入、高风险、零收益”的亏本买卖。对于用户而言,与其寄希望于通过汇锦卡盟等平台进行违规操作,不如通过优化商品质量、提升服务体验、参与平台合规活动等正当方式积累账号权重,这才是真正“安全高效”的长期主义。

归根结底,汇锦卡盟能否用来刷购物号,答案是否定的;其是否安全高效,取决于用户的使用目的——用于合规充值则安全高效,用于违规刷单则既不安全也不高效。电商生态的健康发展需要建立在规则与诚信的基础上,任何试图通过“走捷径”提升账号价值的行为,最终都会被规则反噬。对于商家和个人用户而言,认清合规边界、摒弃侥幸心理,才是实现账号价值持续提升的唯一正道。