在社交媒体流量竞争白热化的当下,“刷赞”几乎成了账号运营的“潜规则”,而“卡盟”作为刷赞服务的集中地,各类排行榜也应运而生。其中,“刷赞首选卡盟排行榜第一”的标签常常被商家和博主奉为圭臬,但细究起来,这个“第一”背后的效果真的如传说中那般“赞”吗?

卡盟,即“卡片联盟”,最初是游戏虚拟交易平台,后延伸至社交媒体服务,提供粉丝、点赞、评论、播放量等“一键刷量”服务。各类卡盟排行榜多基于平台销量、用户评价、价格优势等维度生成,“排行榜第一”往往意味着其销量和宣传声量领先,但这种“领先”是否等同于“效果最佳”,显然需要打上问号。

从表面看,刷赞确实能在短期内快速拉升账号数据。比如一个新账号通过卡盟刷取上万点赞,能在平台算法中获得初始流量倾斜,甚至可能登上热门话题,满足运营者对“数据好看”的需求。这种“立竿见影”的效果,正是“刷赞首选卡盟排行榜第一”被追捧的核心原因——商家追求“短平快”的流量变现,博主需要数据背书接单,刷赞似乎成了最低成本的“捷径”。

但这种“捷径”背后,隐藏着巨大的隐性成本。首先,平台对刷赞行为的打击日益精准。抖音、小红书、快手等平台已通过大数据算法,识别异常点赞行为(如IP集中、无互动逻辑、非活跃用户点赞),轻则限流降权,重则封号禁言。即便卡盟号称“防检测”,但“排行榜第一”的卡盟往往因业务量过大,难以保证每个账号的刷量数据都能规避平台审查,风险被集中放大。其次,刷赞带来的“虚假繁荣”会反噬账号价值。真实用户看到高赞内容却无高质量评论、转发,会产生“数据造假”的认知,降低对账号的信任度;而平台算法也会根据互动率(点赞/评论比)、完播率等真实数据判断内容质量,刷赞带来的高点赞低互动,反而会让账号被判定为“劣质内容”,逐渐失去自然流量推荐。

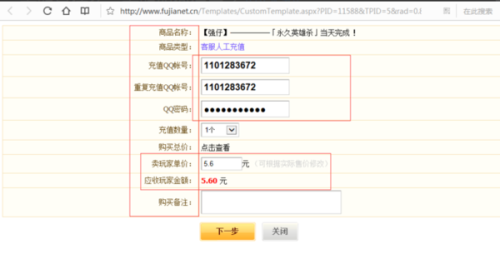

所谓“刷赞首选卡盟排行榜第一”,其“效果”更多体现在销量数字而非用户实际体验。这类卡盟为了冲排名,往往采取低价策略,但低价背后是“僵尸粉”“机器点赞”等低质服务。比如,刷取1万个点赞可能需要几元到几十元不等,但这些点赞来自无头像、无动态的虚假账号,点赞时间集中在凌晨等非活跃时段,与真实用户的点赞行为差异巨大。更关键的是,这类低质刷量无法带来任何商业转化——广告主投放时会核查账号粉丝画像、互动真实性,刷赞数据在专业工具面前一目了然,“排行榜第一”的卡盟刷出的数据,反而可能成为账号减分的“黑历史”。

事实上,随着社交媒体生态的成熟,用户和平台都已对“刷赞”脱敏。真正能让账号持续增长的,是优质内容带来的自然互动。比如,知识类博主通过深度内容吸引精准粉丝,电商账号通过真实产品测评建立信任,这类账号即便初始点赞量不高,但互动率、粉丝粘性强,更容易获得平台长期流量倾斜。而那些依赖“刷赞首选卡盟排行榜第一”的账号,看似风光,实则如建在沙地上的楼阁,稍有风吹草动(平台算法更新)便会崩塌。行业内的资深运营者早已达成共识:与其花几百元在“排行榜第一”的卡盟上刷虚假点赞,不如将预算投入到内容策划、用户调研中,用真实价值换取真实流量。

值得注意的是,“刷赞首选卡盟排行榜第一”的标签本身,也可能是一种营销陷阱。部分卡盟通过刷单、虚假评价等方式操纵排名,营造出“销量第一”“口碑最佳”的假象,吸引用户购买。当用户实际使用后,才发现刷量数据不稳定、客服敷衍、账号被限流等问题,但此时已难以维权——这类交易本身游走在灰色地带,用户权益难以得到保障。更讽刺的是,越是追求“排行榜第一”的卡盟,越可能因规模过大而牺牲服务质量,形成“销量越高,效果越差”的恶性循环。

从行业趋势来看,平台对刷赞行为的打击力度正持续升级。2023年以来,抖音、小红书等平台已多次开展“清朗行动”,封禁大量刷量账号,并将相关卡盟运营者纳入黑名单。这意味着,依赖“刷赞首选卡盟排行榜第一”的运营模式,正在变得越来越危险。与此同时,用户对“虚假数据”的容忍度也越来越低——如今的内容平台上,用户更愿意为“真实”“有用”“有共鸣”的内容点赞,而非单纯被高点赞数据吸引。刷赞制造的“数据泡沫”,在真实需求面前不堪一击。

刷赞首选卡盟排行榜第一的“效果”,本质上是一场数据幻觉的狂欢。它用短期虚假的数字满足了一部分人的虚荣心,却透支了账号的长远发展。在内容为王的时代,真正的“赞”,从来不是卡盟排行榜上的数字,而是用户停留的每一秒、转发的每一次、评论的每一句话——这些来自真实世界的认可,才是账号最坚实的“排行榜第一”。