校园代刷服务在学生群体中悄然兴起,从课程签到、作业提交到校园卡充值,各类“代刷”广告充斥在社交平台和校园角落。然而,伴随便利性的,是“卡盟u校园代刷靠谱吗”“校园代刷真的安全吗”的持续质疑——这类服务究竟是解决学业压力的“神器”,还是隐藏着账号被盗、资金损失的“陷阱”?

校园代刷:需求催生的灰色服务链

校园代刷的核心逻辑,是学生将部分校园生活事务“外包”给第三方,以节省时间或应对精力不足。比如,早八课程无法准时签到,委托代刷者帮忙“点到”;线上作业截止在深夜,找代刷者代为提交;甚至校园卡余额不足,也能通过代刷平台快速充值。这类服务的需求方,多为学业繁重、时间紧张的学生,而供给方则是部分时间灵活、熟悉校园流程的“校园代理”或专门的工作室。

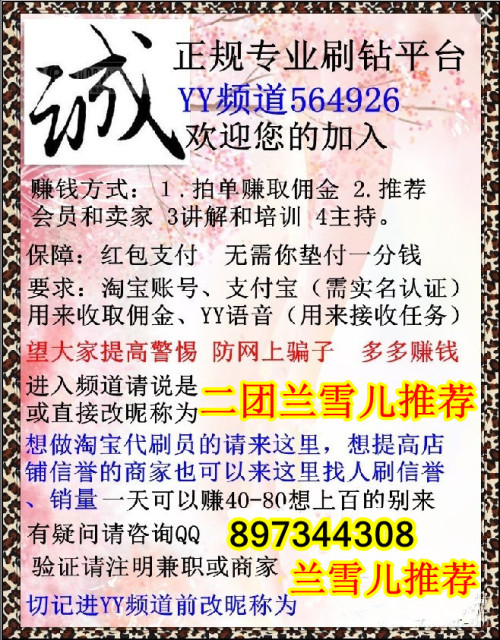

“卡盟u校园代刷”作为其中的典型代表,通常以“平台化”运作:代理通过“卡盟”这类聚合平台接单,再分发给下线执行,形成“需求方-平台-执行方”的链条。理论上,这种模式能提高效率,但实际操作中,由于缺乏统一监管,平台资质、执行者可靠性、服务边界均模糊不清,为“不靠谱”和“不安全”埋下隐患。

安全风险:从账号被盗到资金损失的连环陷阱

校园代刷的“不安全”,首先体现在账号与隐私泄露上。多数代刷服务需要用户提供学号、密码、校园卡账号等敏感信息,部分甚至要求授权登录教务系统、校园APP。一旦执行方恶意留存信息,或平台遭黑客攻击,轻则账号被盗刷(如校园卡余额异常消费),重则个人信息被贩卖,用于精准诈骗或注册不良账号。

更隐蔽的风险在于“连带责任”。曾有学生委托代刷者刷网课,结果对方使用外挂软件刷课,被平台检测到异常,导致该学生账号被限制使用,甚至影响学分认定。此外,若代刷者在执行过程中违规操作(如伪造签到数据、抄袭作业),一旦被学校发现,责任仍需委托学生承担,代刷平台却往往以“技术问题”推诿。

资金损失则是最直接的痛点。校园代刷多为“预付费”模式,学生先付钱、后服务。若遇到跑路平台或虚假代理,支付的费用往往难以追回。例如,某“卡盟u校园代刷”平台宣称“24小时到账”,却在收到费用后失联,受害者多为缺乏警惕性的新生。

靠谱与否:辨别代刷服务的“安全标尺”

并非所有校园代刷都“不靠谱”,但辨别其安全性需要建立清晰的标尺。首先看平台资质,正规代刷平台应在工商部门备案,有明确的营业执照和联系方式,而非仅留社交账号或收款二维码。例如,部分平台宣称“与校园官方合作”,却无法提供证明,这类说法多为营销噱头。

其次看服务流程是否透明。靠谱的代刷服务会明确告知操作细节(如签到方式、作业提交要求)、退款政策(如因平台原因导致的服务失败如何退款),且不会索要与业务无关的隐私信息(如身份证号、家庭住址)。相反,若对方要求“共享屏幕”“提供支付密码”,或对服务内容含糊其辞,基本可判定为骗局。

最后看用户评价的真实性。可通过校园论坛、社交媒体搜索平台名称,注意辨别“刷好评”——若评价内容模板化、无具体细节,或用户账号为匿名小号,需谨慎参考。此外,优先选择熟人推荐的代刷者,而非陌生平台的“低价诱惑”,毕竟“一分价钱一分货”,远低于市场价的服务往往暗藏猫腻。

行业困局:监管空白与用户认知的错位

校园代刷的乱象,根源在于行业监管的空白与用户认知的错位。目前,这类游走在“校园服务”与“灰色交易”边缘的业态,尚无明确法律法规界定,教育部门和平台方也难以有效监管。多数代刷平台在协议中用“用户自愿承担风险”规避责任,导致维权成本极高。

同时,学生群体对“代刷安全”的认知存在两极分化:部分学生因侥幸心理轻信“100%安全”的宣传,忽视风险;另一部分则因个别负面案例将所有代刷服务一概否定,忽视了部分合理需求(如行动不便学生确实需要代刷校园卡)。这种认知偏差,既让不法分子有机可乘,也让真正有需求的用户难以获得安全服务。

理性选择:与其赌运气,不如找正解

面对“卡盟u校园代刷靠谱吗”的疑问,答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于用户能否擦亮双眼。校园代刷的本质是“时间交易”,但时间的价值不该以安全为代价。与其在鱼龙混杂的平台中赌运气,不如尝试更安全的替代方案:如与同学协商换课签到、使用学校的官方延期提交功能、或向辅导员说明情况寻求帮助。

对于确实需要代刷服务的场景,务必牢记“三不原则”:不轻信“100%安全”的承诺、不预付大额费用、不提供核心隐私信息。毕竟,学业的价值从不需要“代刷”来证明,而安全的底线,也绝不能被“图省事”的侥幸心理突破。当校园代刷行业逐渐规范,用户认知趋于理性时,“靠谱”与“安全”或许才能真正成为这类服务的标配——但在此之前,每个学生都该成为自己的“安全守门人”。