许多用户在购买卡盟会员永久时长后,常陷入“权益何时真正到账”的焦虑,这一疑问背后折射出虚拟商品交易中权益兑现的深层逻辑。卡盟会员永久时长的“到账”并非简单的数字更新,而是涉及平台规则、技术处理、用户操作等多重维度的复杂过程,其时间差异本质上是行业成熟度与用户权益保障机制的综合体现。

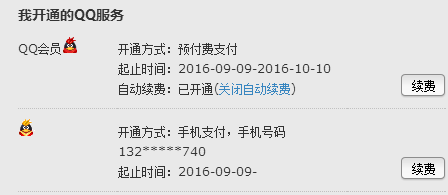

卡盟会员永久时长的“到账”究竟指什么? 需先明确核心概念:这里的“到账”包含两层含义——账户时长的物理显示与权益功能的完全激活。物理显示即用户在会员中心看到“永久”标识,通常依赖平台数据库的同步更新;权益激活则涉及权限开放、功能解锁等隐性流程,例如专属折扣、优先客服、高级功能使用权等。部分平台将两者混为一谈,导致用户误以为“显示即到账”,实则权益可能因风控验证、系统延迟等原因滞后生效,这是引发争议的首要根源。

从价值兑现的角度看,卡盟会员永久时长的核心吸引力在于“一次投入,长期受益”,但用户感知的价值与实际到账时间的延迟往往形成落差。虚拟商品的特殊性在于其非实体性,用户无法像购买实物商品那样通过物流轨迹追踪进度,这种“不确定性”放大了焦虑感。例如,某用户购买卡盟会员永久时长后,账户显示“永久”但无法使用专属折扣,经客服沟通才得知需完成手机号验证与设备绑定——此时,“到账”已从技术问题转化为用户操作成本,若平台未提前明确流程,极易引发信任危机。

平台技术架构是决定卡盟会员永久时长到账效率的关键变量。头部平台通常具备成熟的自动化处理系统,用户支付成功后,通过API接口实时调用第三方支付数据,结合预设的会员规则库,可在毫秒级完成时长添加与权益开放,实现“即时到账”。而中小平台受限于技术投入,可能依赖人工审核或半自动化流程,支付信息需进入待处理队列,排队等待系统匹配用户身份、验证订单真实性,导致到账时间从数小时到数天不等。此外,系统负载能力也会影响处理速度:促销期间订单量激增,服务器响应延迟可能使原本即时的到账流程出现“排队拥堵”,这种技术瓶颈在行业普遍存在,却常被平台以“系统维护”等模糊理由掩盖,进一步加剧用户误解。

风控机制是卡盟会员永久时长到账时间波动的另一核心因素。虚拟商品交易中,盗刷、虚假注册等风险频发,平台需通过多重验证保障交易安全。例如,用户使用新注册账号或陌生设备支付时,系统可能触发二次验证,如短信验证码、人脸识别,甚至人工介入审核,这一过程可能延长至24-48小时。部分平台为规避风险,对“永久时长”这类高价值订单设置更严格的冷却期,即便支付完成,也会延迟72小时再激活权益,这种“安全优先”的策略虽合理,却因未向用户充分披露而引发不满。值得注意的是,风控尺度与平台运营策略直接相关:部分平台为追求转化率,弱化风控审核,导致到账看似“快速”,实则埋下盗刷风险,最终可能因账户异常冻结损害用户权益。

行业规范缺失是卡盟会员永久时长到账争议的深层症结。目前,虚拟商品交易尚未形成统一的“到账时效”标准,部分平台在宣传时强调“永久到账”,却未明确“永久”的生效周期(是支付后即时、24小时内还是T+N天),也未说明权益激活的必要条件。这种信息模糊给平台留下操作空间:当出现延迟时,可归咎于“系统升级”“网络波动”等不可抗力,用户则因缺乏依据而维权困难。对比实体商品交易,虚拟商品的“交付”更依赖平台自律,而行业自律机制的缺位,使得“卡盟会员永久时长到账时间”成为用户与平台之间的灰色地带。

要破解这一难题,需从平台与用户双向发力。对平台而言,透明化是建立信任的第一步:应在购买页面明确标注“永久时长到账周期”(如“支付成功后24小时内自动激活,权益包含……”)及激活条件(如“需完成实名认证”“首次登录需验证邮箱”),并通过订单详情页实时显示处理进度(如“已支付→待审核→已激活”)。技术上,可引入会员权益状态API接口,允许用户通过第三方工具查询激活进度,减少信息不对称。对用户而言,需理解虚拟商品的“交付逻辑”:永久时长并非“即时生效”的绝对承诺,而是基于平台规则与技术条件的“相对确定”,购买前仔细阅读条款、预留合理的等待时间,可避免因预期过高产生纠纷。

长远来看,卡盟会员永久时长到账时间的规范化,将成为行业健康发展的试金石。随着《电子商务法》对虚拟商品交易的细化监管,平台需在“效率”与“安全”间找到平衡点——既不能为追求速度牺牲风控,也不能以安全为由无限期延迟权益兑现。当“永久时长”的到账时间从模糊的“尽快”变为可量化、可追溯的标准,用户才能真正感受到“永久”的价值,而虚拟商品交易市场也将从野蛮生长走向有序竞争。归根结底,卡盟会员永久时长的真正意义,不在于“永久”二字本身,而在于平台能否用确定性兑现承诺,让用户每一次投入都能获得应有的、透明的回报。