卡盟刷钻真的稳定吗?长期使用安全可靠吗?这两个问题,几乎是每个试图通过虚拟商品“走捷径”的用户心中挥之不去的疑虑。在游戏充值、社交平台粉丝经济、电商销量造假的灰色地带,卡盟平台以“低价刷钻”“快速起量”为噱头吸引大量用户,但其背后的稳定性与安全性,却往往被华丽宣传所掩盖。事实上,卡盟刷钻的“稳定”只是短期 illusion,长期使用更像是悬在头顶的达摩克利斯之剑,随时可能因技术漏洞、平台跑路或政策风险而坠落。

卡盟刷钻的本质,是通过第三方中介平台伪造虚拟商品交易数据,实现游戏钻石、社交平台粉丝、电商销量等虚假增长。这类平台的运作逻辑极为简单:用户充值后,平台通过批量注册的“小号”或模拟真实用户行为的脚本,向目标账号发送虚拟商品。看似“高效”的背后,是技术、平台和用户三重维度的脆弱性。技术上,多数卡盟平台依赖低成本服务器和简陋的防封机制,一旦游戏或社交平台升级风控算法,其伪造的数据痕迹便会立刻暴露——比如充值金额异常集中、登录IP频繁切换、操作行为缺乏人性化细节等,这些“破绽”直接导致刷量中断,所谓的“稳定”瞬间崩塌。更关键的是,卡盟行业缺乏统一技术标准,平台间技术能力参差不齐,小作坊式运营的平台连基础的数据同步稳定性都无法保障,用户今天能刷到的钻石,明天可能因服务器宕机而“凭空消失”。

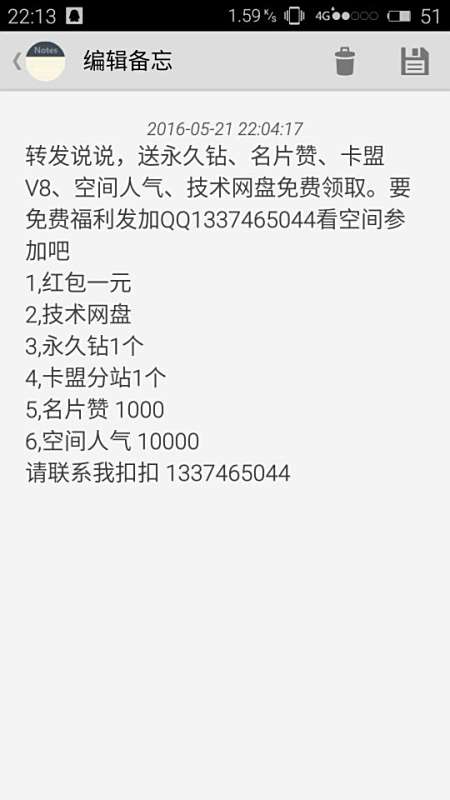

平台的生存周期,则是卡盟刷钻“长期稳定”的最大悖论。卡盟行业本质上是灰色产业链,平台无需正规资质即可上线,运营成本低、门槛极低,这也意味着“跑路”成为常态。用户往往在初期体验时感受到“稳定”——平台确实能到账虚拟商品,但这种“稳定”不过是平台为吸引用户投入更多资金的诱饵。当积累一定资金或面临平台封号压力时,运营方会迅速关闭服务器、更换域名卷款消失,用户投入的资金和积累的虚假数据瞬间化为乌有。据行业内部观察,超过70%的卡盟平台存活周期不超过3个月,即便少数“老平台”能维持半年以上,其背后也往往通过“二次割韭菜”维持运转——前期用低价吸引用户,后期通过限制提现、强制升级会员等手段榨取剩余价值。这种“击鼓传花”式的运营模式,决定了卡盟刷钻不可能有长期可靠性,用户的每一次充值都是在为平台的短期盈利买单。

长期使用卡盟刷钻,更将面临账号、资金和法律的三重安全陷阱。账号安全是首当其冲的风险。无论是游戏平台还是社交应用,均明确禁止刷量行为,一旦被检测到异常数据,轻则限制功能、冻结虚拟资产,重则直接封禁账号。更严重的是,部分卡盟平台会要求用户提供账号密码以“方便操作”,这等于主动将账号控制权交予灰色中介,账号可能被恶意转移资产、盗取个人信息,甚至用于从事违法违规活动。资金安全同样堪忧:卡盟交易多通过第三方支付平台或私下转账,缺乏正规交易保障,用户支付后可能遭遇平台“不发货”“假发货”,或因平台跑路导致资金无法追回。法律层面,刷钻行为虽不构成犯罪,但已违反《反不正当竞争法》《网络交易管理办法》等法规,平台和用户均可能面临行政处罚;若涉及刷量数据用于商业欺诈(如虚假宣传销量),还可能引发民事赔偿纠纷。长期依赖刷钻,无异于在法律边缘反复试探,最终可能“因小失大”。

用户之所以对卡盟刷钻的“稳定”抱有幻想,很大程度上源于行业宣传与用户认知的偏差。卡盟平台惯用“24小时到账”“99%成功率”等模糊话术制造稳定假象,却刻意隐瞒技术漏洞和运营风险;部分用户则存在“偶尔刷一次没事”“平台不会盯小用户”的侥幸心理,甚至将短期成功经验当作长期规律。事实上,虚拟平台的风控系统已通过AI算法实现常态化监测,用户行为中的任何异常——比如短时间内粉丝量激增、互动率与粉丝量严重不匹配、充值金额与消费能力不符——都会触发预警。随着监管趋严,平台对刷量行为的打击力度持续加大,2023年某头部游戏平台就封禁了超50万个涉及刷钻的账号,其中长期多次刷钻的用户占比达78%,这印证了“长期使用=长期风险”的铁律。

与其在卡盟刷钻的灰色地带冒险,不如回归虚拟资产积累的本质逻辑。对于游戏玩家而言,通过官方活动、合理规划投入获取钻石,既能保障账号安全,又能享受真实的游戏体验;对于社交电商从业者,优质内容创作、精准用户运营才是长期发展的正道,虚假数据或许能短暂提升曝光,却无法转化为真实复购和口碑沉淀。虚拟经济的核心终究是“真实价值”,任何试图通过投机取巧“走捷径”的行为,终将在稳定性与安全性的拷问面前原形毕露。卡盟刷钻的“稳定”,从来不是技术或平台的承诺,而是用户自我麻痹的幻觉;而长期的安全可靠,唯有在合规、真实的轨道上才能实现。