卡盟作为虚拟商品交易的重要载体,其处理等待漫长的现象已成为用户投诉的焦点,订单滞留不仅影响用户体验,更折射出平台运营的多重深层矛盾。从用户充值到商品核销,从提现申请到售后处理,卡盟平台的滞留问题贯穿交易全链路,其背后交织着技术架构、风控逻辑、流程设计、用户行为及外部协同等多重因素。深入剖析这些滞留成因,对优化卡盟生态、提升交易效率具有关键意义。

技术架构的瓶颈是滞留问题的底层硬约束。卡盟平台在业务量激增时,服务器负载能力往往捉襟见肘。部分平台仍采用传统单体架构,数据库读写分离不彻底,高并发场景下连接池耗尽,导致请求堆积。例如,大促期间瞬时流量可达日常的10倍以上,若服务器集群弹性扩容机制响应滞后,订单状态更新便会陷入“排队等待”状态。此外,缓存策略失效也是重要诱因——当Redis缓存穿透或击穿发生时,数据库直接承受全量查询压力,订单处理线程阻塞,滞留订单数呈指数级增长。更值得注意的是,部分卡盟平台的技术迭代滞后于业务发展,陈旧的代码架构难以支撑复杂交易场景,导致数据处理效率低下,成为滞留的“隐形推手”。

风控机制的过度与失衡则是滞留问题的直接导火索。虚拟商品交易因其高匿名性、低实物成本特性,一直是欺诈风险高发领域。卡盟平台为规避资金损失、洗钱套利等风险,往往设置多重审核节点:从用户身份核验、交易行为分析到资金流水核查,每一环节都可能成为滞留瓶颈。例如,当检测到同一IP地址短时间内发起多笔充值,或账户余额异常波动时,风控系统会自动触发人工审核,而人工审核效率受限于人员配置与经验水平,平均处理时长可达数小时甚至数日。更关键的是,部分平台的风控模型精度不足,存在“一刀切”现象——将正常用户误判为风险主体,导致合规订单无辜滞留。这种“宁可错杀一千,不可放过一个”的风控逻辑,虽在短期内降低了风险发生率,却以牺牲用户体验为代价,形成了“安全与效率”的恶性博弈。

流程设计的冗余与割裂加剧了卡盟处理的滞留时长。从用户下单到最终履约,卡盟交易链路往往涉及多个部门与系统协同,而部门间的权责不清、流程断点极易导致订单卡顿。以提现流程为例,部分平台要求用户提交身份证明、交易凭证等材料后,需经历“初审-复核-财务打款”三重审核,且各环节信息不互通,用户需反复补充材料。这种线性串行流程中,任一节点延迟都会引发全局滞留。此外,系统间的数据孤岛问题同样突出:订单系统与支付系统、库存系统、客服系统未实现实时数据同步,导致订单状态更新滞后——例如用户已支付成功,但订单系统仍显示“待付款”,或商品库存已更新,但用户端未触发核销提醒。流程的冗余与割裂,使得卡盟平台的处理效率大打折扣,滞留问题难以根治。

用户行为的异常与恶意操作为滞留问题埋下隐患。部分用户为追求利益,利用卡盟平台规则漏洞进行恶意操作:如“刷单套利”通过虚假交易骗取平台补贴,“薅羊毛”利用系统漏洞重复领取优惠,或频繁修改订单信息触发风控拦截。这些行为不仅扰乱了正常交易秩序,更导致平台审核资源被大量占用,合规订单的优先级被稀释。例如,某卡盟平台曾遭遇“羊毛党”批量注册小号,通过0元购活动占用库存资源,导致真实用户的充值订单因库存不足滞留72小时以上。此外,用户操作失误也是滞留的常见原因——如填错收款地址、误提交虚假材料,或因对流程不熟悉重复提交订单,这些行为均增加了平台处理负担,延长了订单履约周期。

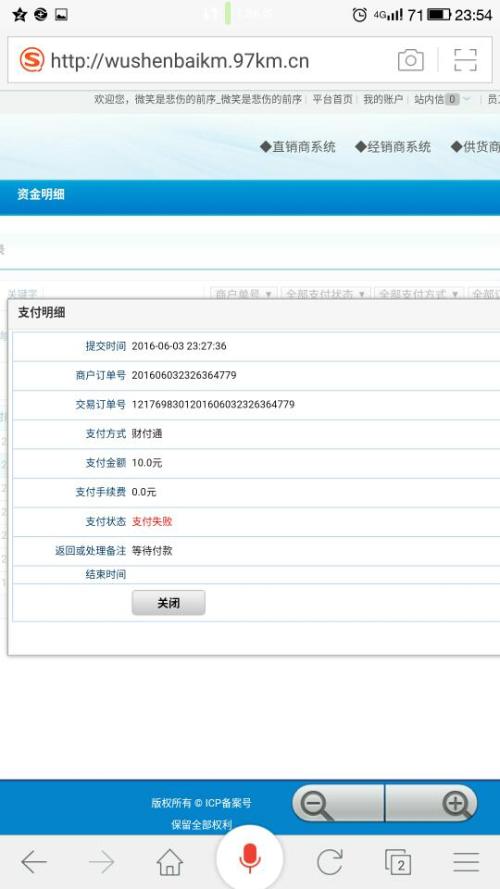

外部协同的滞后与不确定性成为卡盟滞留的“外部变量”。卡盟交易高度依赖支付渠道、银行清算、物流配送等外部服务,而外部系统的稳定性直接影响订单处理效率。以支付环节为例,当第三方支付通道出现接口故障或限额调整时,用户充值请求可能滞留在支付网关;银行清算系统的延迟(如节假日清算周期延长)则会导致提现资金到账时间延后。此外,虚拟商品供应商的履约能力同样不可忽视——若供应商库存更新不及时、商品核销接口故障,用户订单即便完成支付,也会因供应商端滞留而无法履约。这种“平台-外部机构-供应商”的多级协同链条中,任一环节的延迟都可能传导至终端用户,形成滞留闭环。

卡盟处理等待漫长的滞留问题,本质是虚拟商品交易生态中效率、安全与体验的失衡。破解这一难题,需从技术架构的敏捷重构、风控模型的精准迭代、流程节点的精简协同、用户行为的智能识别到外部生态的高效整合,构建动态平衡的运营体系。唯有如此,卡盟平台方能告别“滞留焦虑”,在虚拟商品交易的红海中实现用户体验与平台价值的双赢。