在虚拟商品交易场景中,卡盟作为游戏点卡、虚拟装备、会员账号等数字商品的流通枢纽,其支付安全性直接关系到新手用户的资金安全与交易体验。许多新手因缺乏对支付风险的前瞻性认知,容易陷入钓鱼链接、虚假客服、资金盗刷等陷阱,导致财产损失。事实上,真正践行“卡盟安”理念的平台,早已通过技术手段与制度设计构建起全链路支付安全保障体系,而新手只需掌握核心要点,就能有效规避风险,安心完成交易。

支付环境选择:构筑安全交易的“第一道防线”

新手在卡盟交易中最易忽视的,是支付环境的潜在风险。公共WiFi、陌生设备或非官方渠道下载的APP,都可能成为黑客窃取支付信息的突破口。真正的“卡盟安”平台会强制要求用户通过官方APP或加密网页(HTTPS协议)进行交易,这类平台的服务器端会部署SSL证书加密技术,确保用户在输入支付密码、银行卡号等敏感信息时,数据以密文形式传输,避免中间人攻击。新手需养成“三查”习惯:查平台域名是否为官方认证(如带有“https://”标识且域名与备案信息一致),查APP是否为官方应用商店下载(避免第三方渠道的“山寨版”),查网络环境是否为安全私网(避免在公共WiFi下完成支付操作)。这些细节看似微小,却是支付安全的基础保障。

账户与支付工具防护:建立“双锁”机制

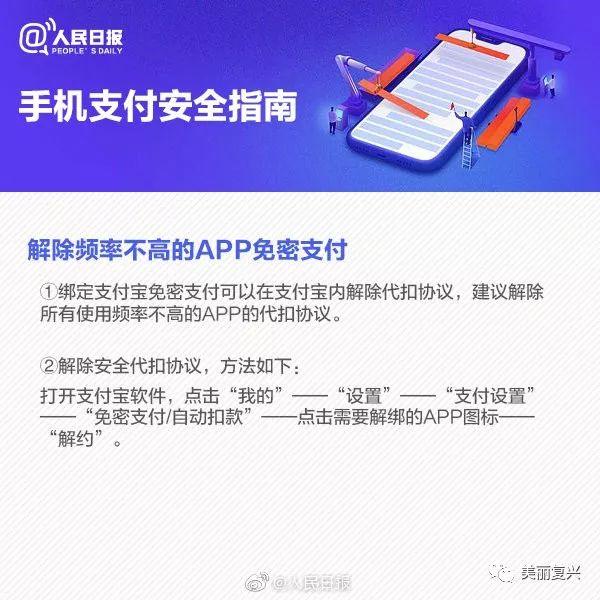

卡盟账户与支付工具的绑定,是支付安全的核心环节。新手常犯的错误是使用简单密码(如“123456”“生日”)或在多个平台使用同一套账户密码,一旦某个平台数据泄露,可能导致“多米诺骨牌效应”。践行“卡盟安”标准的平台,会强制要求账户密码包含字母、数字、特殊符号的组合,并定期提醒用户更新密码;同时支持多因素认证(MFA),如短信验证码、指纹识别、人脸识别等,即便密码泄露,未通过二次验证也无法完成支付操作。此外,新手需将卡盟账户与常用支付工具(如支付宝、微信支付)的“小额免密”功能关闭,设置单笔交易限额,避免因账户被盗导致大额资金损失。例如,某知名卡盟平台就允许用户自定义单日支付上限,超过额度需人工审核,这种“动态限额+人工干预”机制,正是“卡盟安”理念的典型实践。

交易流程规范:规避“脱离平台”的致命风险

卡盟交易中,最常见的诈骗手段是诱导用户脱离平台私下转账——骗子以“手续费低”“快速发货”为由,要求添加QQ/微信直接转账,或通过第三方链接支付,一旦脱离平台监管,资金便无法追回。真正的“卡盟安”平台会构建“担保交易”体系:买家下单后,资金暂存于平台第三方账户,卖家确认发货且买家确认收货后,平台才将款项打给卖家。全程交易记录可追溯,包括订单编号、支付凭证、聊天日志等,若发生纠纷,平台客服可根据证据链进行仲裁。新手需牢记“三不原则”:不脱离平台沟通(所有交易对话需在平台内置聊天工具中进行),不点击陌生链接(卖家发送的“发货链接”“优惠链接”需核实是否为官方域名),不提前确认收货(务必收到虚拟商品且核对无误后再点击“确认收货”,避免“货到不验”导致资金损失)。

风险识别与应对:建立“反诈雷达”

即使平台有“卡盟安”机制,新手仍需具备风险识别能力。当前常见的支付诈骗包括“低价诱饵”(以远低于市场价的价格吸引转账,收款后拉黑)、“虚假客服”(冒充平台客服以“账户异常”“退款”为由索要验证码)、“钓鱼二维码”(伪造的支付二维码,扫码后资金直接转入骗子账户)。新手需掌握“三验证”技巧:验证对方身份(平台客服会通过官方渠道联系,不会私下索要密码或验证码)、验证商品真实性(查看卖家信誉评分、历史交易记录,优先选择“平台认证商家”)、验证支付路径(支付页面是否为官方跳转,二维码是否带有平台标识)。若遭遇诈骗,应立即采取“三步走”:联系平台客服冻结交易,保存相关证据(聊天记录、转账凭证),向公安机关报案(通过“国家反诈中心”APP提交线索),及时止损。

平台责任与用户自律:共筑“卡盟安”生态

支付安全的实现,不仅依赖平台的技术与制度,也需要新手用户的主动配合。真正的“卡盟安”平台,会主动向用户公示《支付安全指南》《风险防控手册》,并通过弹窗、短信等方式提醒用户注意交易风险;同时建立“赔付基金”,对因平台系统漏洞导致的资金损失进行先行赔付。新手在选择卡盟平台时,需重点核查其“三证”:ICP备案信息、网络安全等级保护认证、支付业务许可证(若涉及第三方支付),这些资质是平台安全性的“硬指标”。此外,用户需摒弃“贪便宜”心理——过低的价格往往是诈骗的诱饵,选择价格合理、信誉良好的商家,才能在“卡盟安”生态中实现安全交易。

支付安全是卡盟交易的生命线,而“卡盟安”并非抽象的概念,而是贯穿环境选择、账户防护、流程规范、风险识别的全链条实践。新手用户唯有掌握这些核心要点,建立“主动防御”意识,才能在虚拟商品交易中规避风险,真正享受数字时代带来的便捷与高效。记住,安全交易的主动权,始终掌握在每一个理性、谨慎的用户手中。